資源枯渇リスクは気候変動と同様に重大な社会課題となっています。JX金属グループは資源に関わる企業として重点項目の一つに循環型社会への貢献を掲げています。自社の技術力を活かした資源循環に寄与する方針を示し、循環型社会のもとで自社の成長ビジョンを描いています。

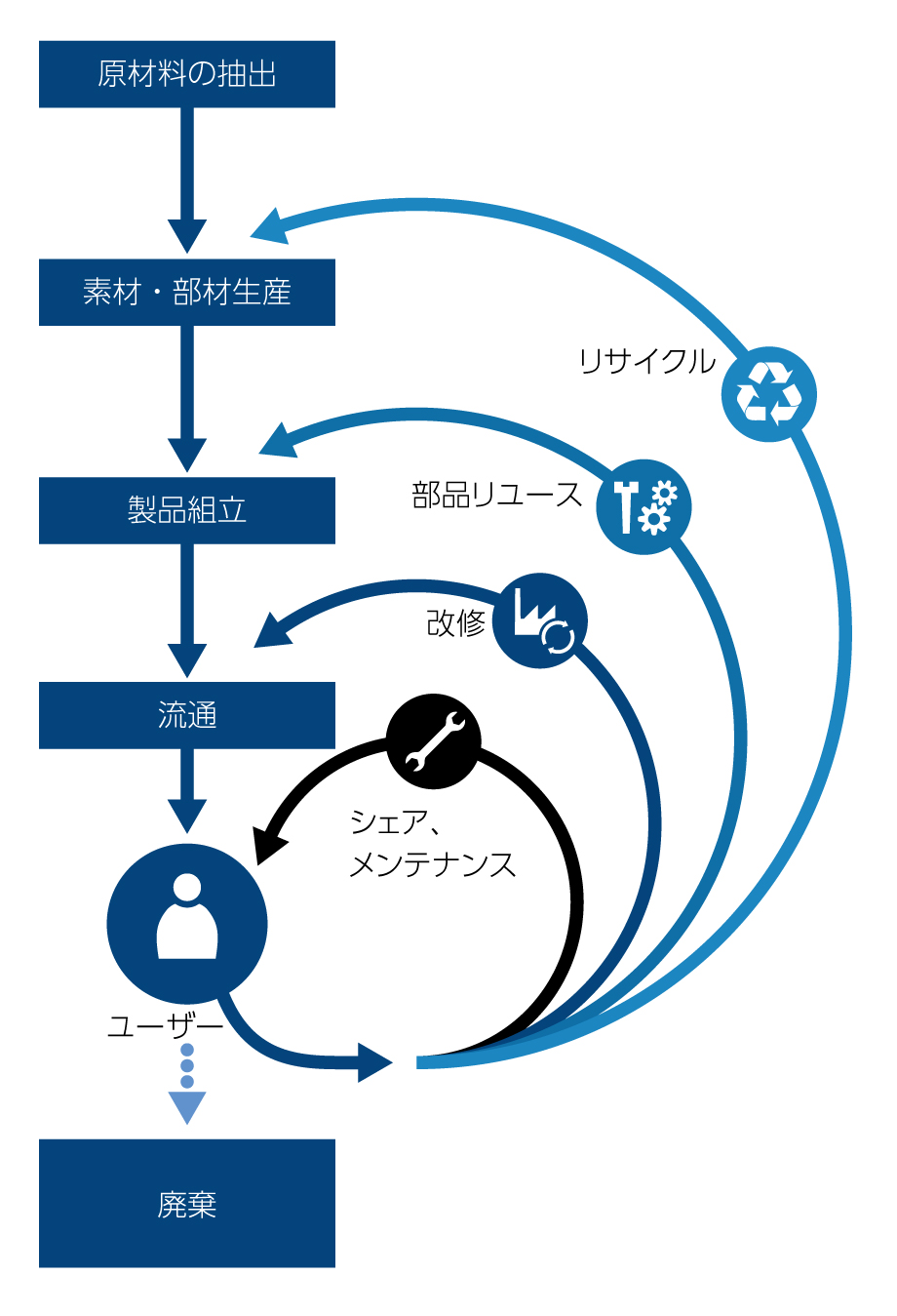

サーキュラーエコノミーとは、従来の「採掘した資源でモノを作り、使って、捨てる」という直線的な経済システムとは違い、シェアやリユース、リサイクルといったさまざまなレベルでの循環によって、一度採掘された資源をなるべく廃棄せずに最大限利用し続ける経済の仕組みを指します。

近年、新興国経済の発展とともに鉱物資源の需要は増加の一途を辿っていますが、さらに今後10年、EVの普及やデータ社会の進展とともに、銅やレアメタルなどの急激な需要増が見込まれ、資源供給に大きな懸念が生じています。こうした問題に対し、限りある資源を使い捨てることは今後の社会の発展の障害となるとの認識から、サーキュラーエコノミーへ移行する必要性が叫ばれるようになりました。

当社グループは、資源の価値を最大限に保ちながら循環を繰り返し、最終的に廃棄される資源を最小化していくことが素材産業に関わるものの使命であると考えています。当社グループは右図のようなサーキュラーエコノミーのシステムを実現するため、まず長年取り組んできた循環の最後の砦である素材リサイクルの事業や技術開発にさらに注力します。また、鉱山や製錬生産工程の歩留まりの改善によって、サプライチェーン上での資源やエネルギーの無駄を削減します。加えて、高機能・高品質な先端部材の供給を通じても、最終製品や部品の耐久性・リユース性の向上、また、循環型ビジネスを支えるデジタルインフラの普及に寄与します。

最小のループは消費者間でシェアやメンテナンスを行うサイクルを示し、それが難しければ、次のループから順に、メーカーで製品を改修する、部品を回収して再利用する、素材として再利用することになる。サーキュラーエコノミーは、このように重層的なループを確保することで、限られた資源を最大限に利用する経済システムを指す。なお上図は現在の当社事業領域に照らして、工業的に生産される物質の世界(技術圏:テクノスフィア)での循環のみを示している。

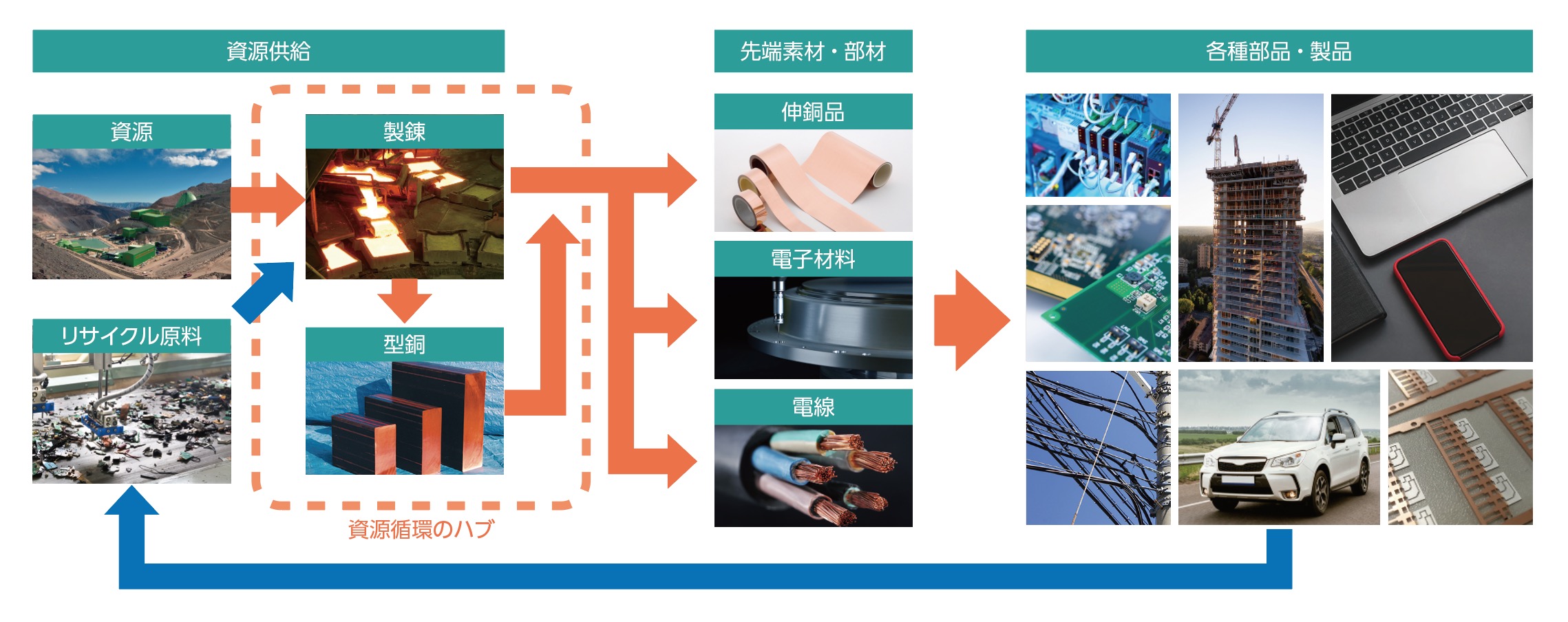

情報化社会の進展や脱炭素化の流れを受けて、銅などの需要は今後も拡大していく見込みですが、銅の天然資源の開発環境は平均鉱石品位の低下などをはじめ悪化し続けています。一方で、今後は再生可能エネルギーやEVの普及に伴い非鉄金属の需要がますます増えていくことが予想されています。こうした背景を踏まえ、当社グループは従来培ってきた高効率なマテリアルリサイクル技術のさらなる向上を図り、素材の安定供給と資源循環型社会の実現へ大きく貢献していくため、銅製錬におけるリサイクル原料比率を全体の50%まで大幅に引き上げる目標を掲げました。

JX金属製錬(株)佐賀関製錬所の銅製錬は自溶炉法を採用しています。これは、炉内に銅鉱石(銅精鉱)と酸素富化空気を吹き込むことで、銅精鉱に含まれる硫黄の酸化熱によって鉱石原料全体が溶け、不純物が分離される仕組みで粗銅を作る方法です。外からの加熱がほとんど不要のため、少ないエネルギー消費で高品質の銅地金を得ることができます。また、工程で発生する熱量には余裕があるため、銅精鉱と合わせてリサイクル原料を投入し、一緒に製錬することができます。この製錬手法の特徴を活かし、銅、貴金属、レアメタル原料などを回収しています。そしてこの製錬とリサイクルを同時に行う方法をさらに進化させ、リサイクル原料の割合を大幅に高めた製錬形態「ハイブリッド製錬」を目指しています。2020年度末時点で、リサイクル原料比率はおよそ12%(投入重量比)ですが、この割合を段階的に引上げ、2040年には50%まで高めることを目指します。当社グループでは、この技術開発のため、2020年10月に技術開発センター佐賀関分室を新設、さらに2021年4月には製錬技術部とリサイクル技術部を統合し、ハイブリッド製錬の本格的な技術開発体制を整備しました。加えて、リサイクル原料の集荷・処理能力の強化のため、2021年に台湾の彰濱リサイクルセンターの増強を実施し、佐賀関製錬所の立地する大分市にはJX金属製錬(株)大分リサイクル物流センターを設置しました。当社グループはリサイクル前処理工程を担うグループ各社で連携しながら、この目標に挑戦していきます。

リサイクルに関する技術開発と並行して、当社グループでは銅生産プロセスにおけるCO₂発生量を定量的に把握するため、ライフサイクルアセスメント(以下、LCA)も実施しています。LCAでは、当社グループ内でのCO₂発生量のみならず、購入している各種原料の生産や外部委託している物流などのサプライチェーン上での排出も含めて分析を行うため、リサイクル原料やバージン原料を利用した銅生産プロセスについて包括的なCO₂発生量の分析・評価を行うことが可能です。

当社グループでは、上流から下流までの垂直統合型ビジネスモデルを行っているメリットを活かし、適切なLCA評価プロセスの設定と信頼性の高いLCAデータの構築を現在進めています。こうしたLCAの分析結果も活かしながら、マクロな視点を持って、社会全体でのCO₂削減と資源循環、そして素材の安定供給に貢献していきます。

世界の主要国で温暖化対策を目的としたEVの普及を促す動きが顕著になっています。これにより、EV用のリチウムイオン電池(以下、LiB)に必要なレアメタル等の資源は高騰や枯渇が懸念されています。一方で、使用済みとなったLiBの大量廃棄も予想され、資源を安全かつ効率的に回収できるリサイクルの体制が求められています。サーキュラーエコノミーを政策プログラムとして推進するEUでは、LiBの回収・高回収率でのリサイクルを義務付ける規制を設け、2022年からの適用を決定するなど、LiBのリサイクルを強化する計画を打ち出しています。

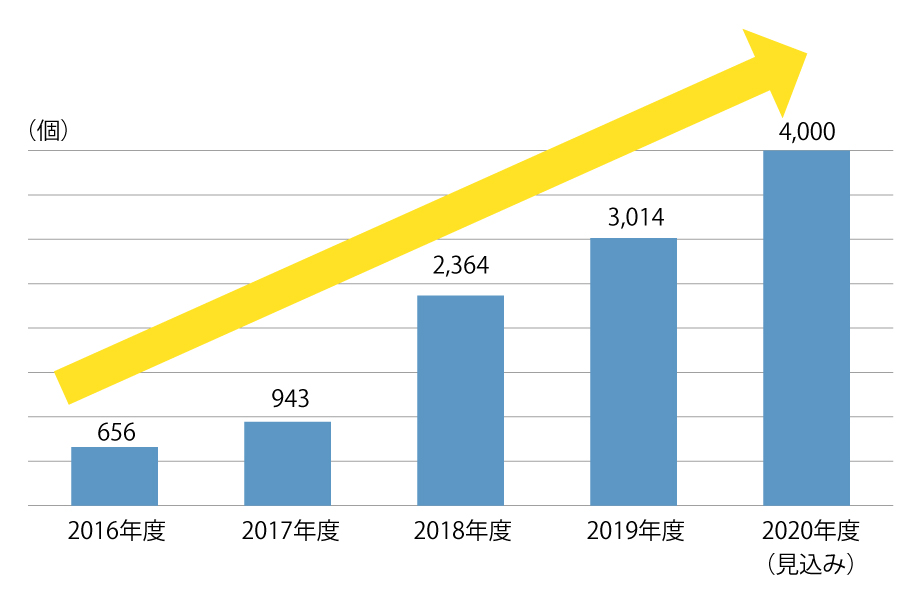

当社では2009年からいち早く、LiBのレアメタルリサイクル実証試験に着手し、敦賀工場で実験操業を行ってきました。2020年からは日立事業所の技術開発センター内にベンチスケール設備(連続型小型試験装置)を設けて、車載用LiBから高純度の金属塩を回収する技術の確立を進め、車載用LiBから資源回収し、再びLiB原料として使用する「クローズドループ・リサイクル」の実現を目指しています。このため、このベンチスケール設備をもとにした新プロセスを敦賀工場に導入し、2021年上期から硫酸ニッケル回収実証試験を開始しました。

日立事業所ベンチスケール設備

敦賀工場実証実験設備

出典:「次世代車の適正処理・再資源化の取組状況」(2020年8月 一般社団法人 日本自動車工業会)

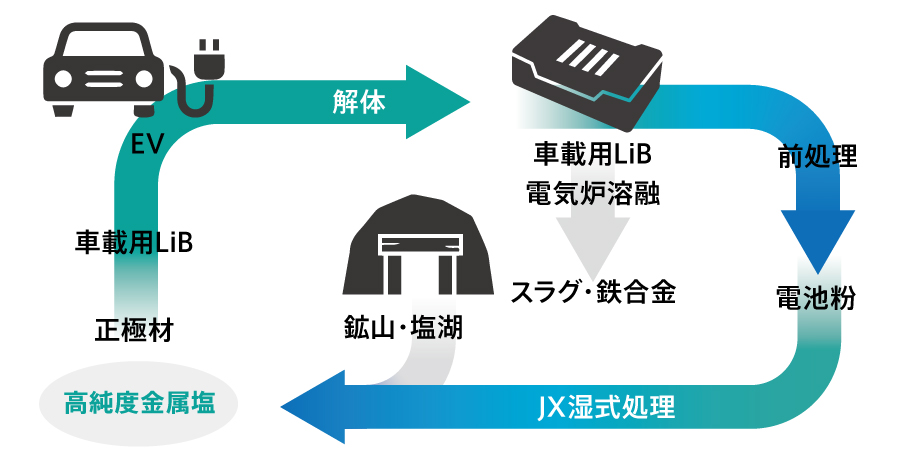

廃LiBには「資源性」と「有害性」の2つの側面がありますが、これまで廃LiB処理は低コストで無害化をすることが目的で、LiB中のレアメタルが回収される場合でも、合金などとして再利用する「カスケードリサイクル」が中心でした。しかし、車載用LiB大量廃棄時代の到来やEV普及によるLiB需要拡大と、これに伴うニッケル、コバルト、リチウムなどのレアメタル原料資源のひっ迫を考えると、LiB中のレアメタルを再び電池原料として使用する「クローズドループ・リサイクル」を目指す必要があります。このため、当社では、これまで培ってきた湿式製錬技術を基に、LiBからの高純度金属塩回収プロセスを確立しました。また、当社の湿式リサイクルプロセスに最適な原料(電池粉)を回収するために、2020年に日立事業所に新たな試験炉を設け、最適な前処理技術を開発中です。

2021年5月には、これらの技術開発を加速するため、新会社「JX金属サーキュラーソリューションズ(株)」を設立。さらに同年8月には、電池材料・リサイクル事業推進室および技術開発センター電池材料グループを設置し、社内の電池関連のリソースを集約することで、事業化を加速するとともに、材料開発の知見を活かしたリサイクル材の品質向上やサプライチェーン全体を見通した技術開発などのシナジーを追求する体制を整えました。

また、ドイツにはJX Metals Circular Solutions Europe GmbHを設立し、自動車メーカーなどと連携して車載用LiBリサイクルの早期事業化を目的とした実証試験を行うとともに、材料開発も含めた総合的な取り組みを進めていきます。

前処理技術と直接硫酸塩製造湿式技術の最適な組み合わせにより、バッテリーからバッテリーへの資源循環を実現。鉱石からの製錬と比較して、少ないエネルギーで電池原料を製造し、資源を守るとともにCO₂削減にも貢献する。

地球規模の課題解決にはAIやIoTをはじめ情報技術の活用が不可欠であり、銅やレアメタルの非鉄金属素材の重要性はますます高まっています。それに携わる当社グループには、資源の生産効率向上やリサイクルを一段と進めることと共に、素材の高機能化によって電子デバイス等の製品の高機能化や長寿命化に貢献していくことが強く求められます。

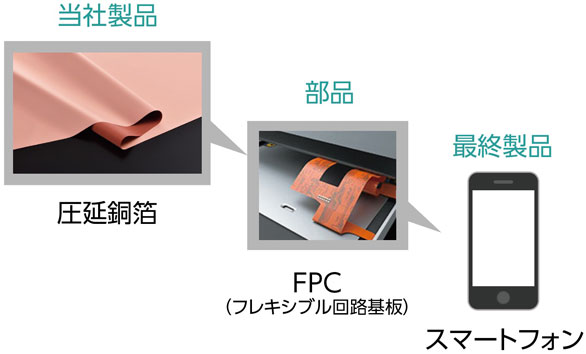

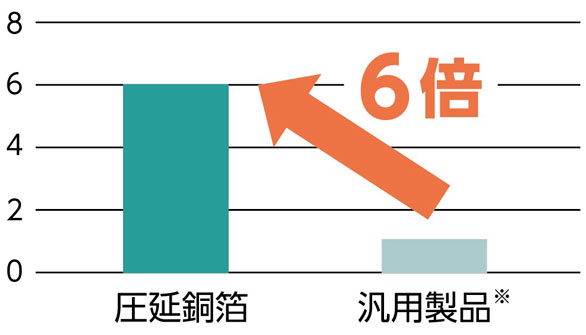

例えば、情報機器デバイスや自動車等に使われている電子部品の寿命がさらに延びれば、メンテナンスによる長期の使用やシェアリングによる稼働率の向上、リマニュファクチャリングによる部品のリユースなどのポテンシャルが高まります。当社グループの高い耐久性と高機能を兼ね備えた電子部品部材は、そうした部品や最終製品の長寿命化、省資源化に寄与できると考えられます。当社グループは、サーキュラーエコノミーにフィットする素材開発・生産の担い手としても取り組みを進めていきます。

なお、そうした取り組みを進めるための一つの方策として、当社グループでは産学連携や外部研究機関とのオープンイノベーションも進めています。2021年4月には大阪大学と「JX金属サーキュラーエコノミー推進共同研究講座」を設置し、サーキュラーエコノミーの形成に資する生産プロセスや加工技術の検討に取り組んでいます。

※ 特殊電解銅箔

JX金属(株)

取締役副社長執行役員

社長補佐(技術全般)

技術本部長

菅原 静郎

持続可能な社会を構築する上では、脱炭素と資源循環の両立が重要となります。当社グループは、非鉄金属における資源から製錬を経て、電子材料製品、リサイクルに至るまでの一貫したサプライチェーン上の事業を担っているため、LCAやマテリアルフロー分析といった視点も活用して、地球環境や社会全体にとってより望ましいサプライチェーンを形作りたいと考えています。そのための技術開発にも鋭意取り組んでおり、SDGsへの貢献を念頭に加速してまいります。既に、リサイクル原料の処理量拡大を進めるに際し、事前の物理選別によって樹脂と金属を分離するという課題に対して、技術的な解決策の一つとしてAI画像解析技術を用いた自動選別技術を開発しました。また、EV用のLiBリサイクルでは処理プロセスを概ね確立し、量産化に向けて諸課題の検討段階に入っています。一方、リサイクル原料の処理工程においては、化石燃料の使用やスクラップ中の樹脂の焼却処理が必要となります。この工程で発生するCO₂を抑制するための回収技術などにも挑戦していく必要があります。

もう一つの当社グループの特徴として、データ社会に寄与する先端電子材料については、既に高い市場評価を得ています。本文中にもある通り、EVや再生可能エネルギーの普及には銅をはじめとする非鉄金属が引き続き重要な役割を果たしていきます。例えば、EVや再生可能エネルギーの制御には半導体が不可欠です。また、高度なエネルギー管理やシェアリングなどのサーキュラーエコノミー型のビジネス拡大には、ネットワークを介した高速情報通信が必要であり、通信デバイスの需要が高まることはもちろんのこと、情報処理のための半導体も必要不可欠となります。このような先端電子材料の分野への素材供給によって、当社グループは持続可能な社会の形成に貢献していきます。さらには人工光合成などのカーボンニュートラル社会を実現するための社会貢献型の技術開発にも積極的にチャレンジをしていきます。

非鉄金属業界の脱炭素化を牽引するリーダーとなるべく、正に当社グループが一丸となって取り組んでまいります。