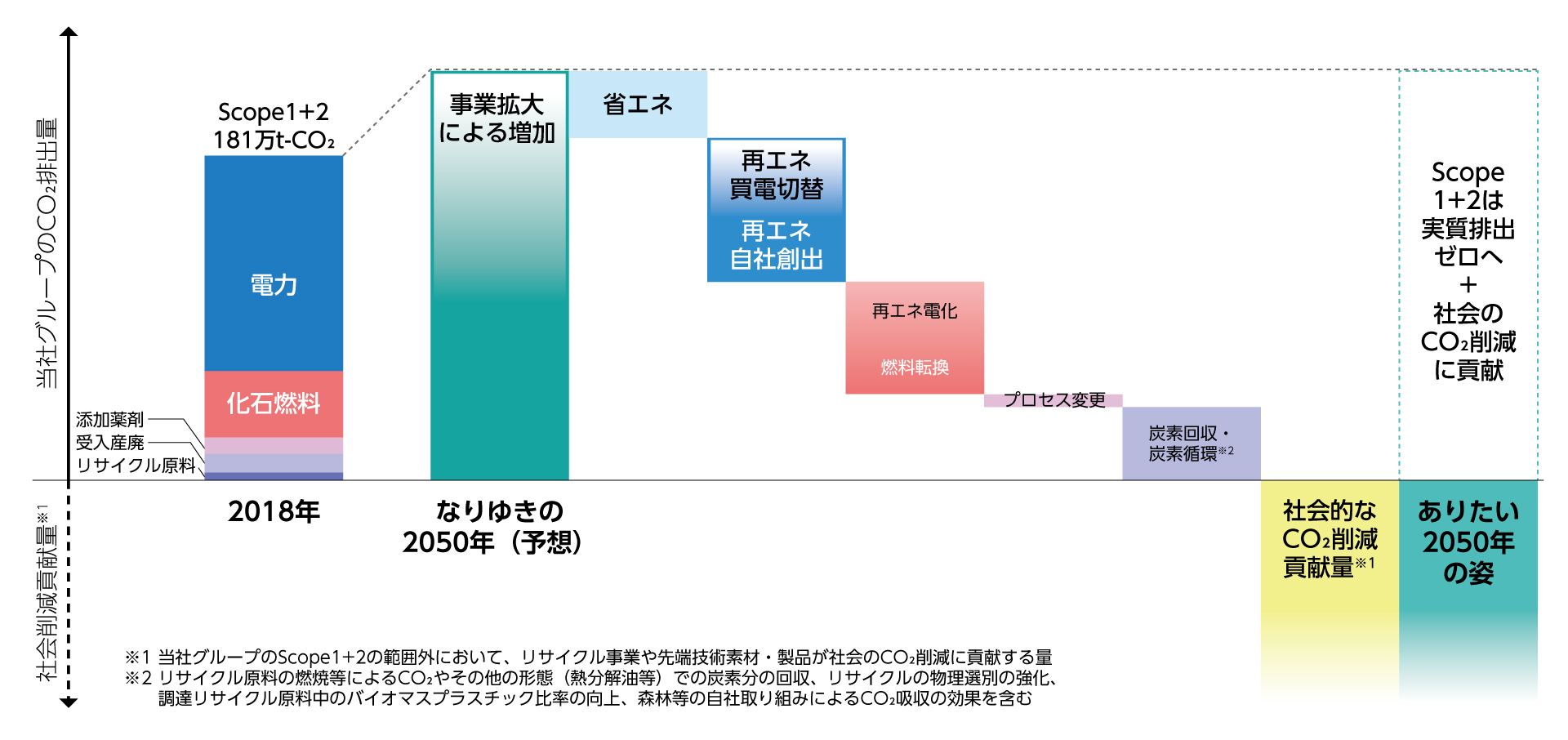

気候変動リスクに対する危機意識が世界的に広がり、各国・各企業の脱炭素化に向けた動きが顕著になっています。JX金属グループは2050年度までにCO₂ネットゼロを実現することを宣言し、非鉄金属業界の脱炭素化を牽引するリーダーシップを発揮すべく、グループを挙げてのチャレンジを始動しました。

深刻化する気候変動問題に対し、当社グループは、2020年に経団連の脱炭素プロジェクト「チャレンジ・ゼロ」にいち早く参画し、長期ビジョンのターゲットである2040年度にCO₂総排出量50%削減(2018年度比)、2050年度にCO₂ネットゼロという目標を掲げました。しかしながら、社会の趨勢に沿ったさらなる取り組みの加速が求められると認識し、2021年4月、中間目標の50%削減を2030年度に10年前倒しすることを決定し、5月に公表しました。

2021年1月、当社ESG推進部、設備技術部、調達部のメンバーを核とした60名を超えるカーボンフリープロジェクト(CFP)が発足しました。CO₂ネットゼロという大きな目標に到達するには、これまでの「削減」の延長ではなく、「ゼロ化」に照準を絞った活動が不可欠です。CFPは、長期にわたる活動の優先順位付けを行いながら、全社横断のCO₂削減活動を主体となって推進する役割を担います。対象は事業活動によって排出されるエネルギー起源、非エネルギー起源すべてのCO₂であり、テーマごとにワーキンググループを組成し、具体的な施策の検討に入りました。

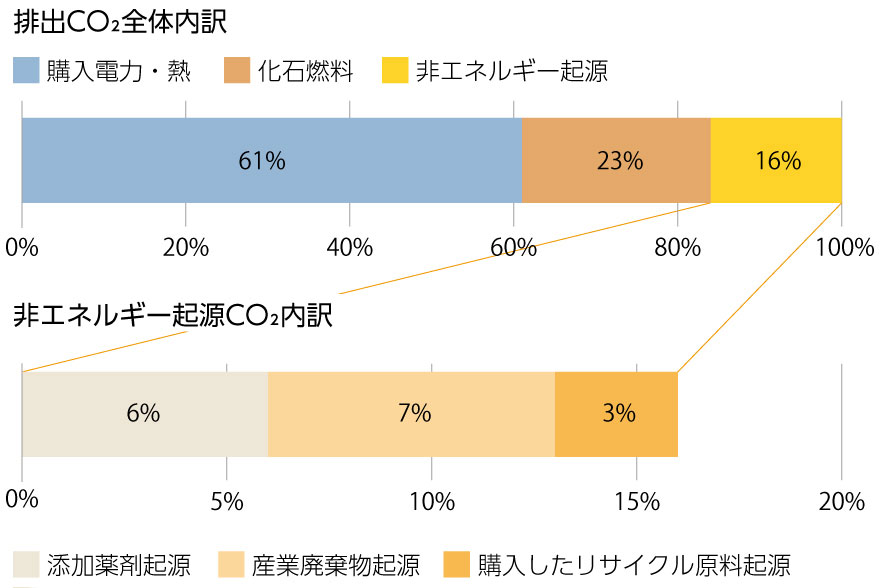

当社グループのCO₂総排出量の約8割が電力と化石燃料によるエネルギー起源の排出です。残りの約2割は非エネルギー起源であり、購入したリサイクル原料や産業廃棄物による排出と工程で利用する添加薬剤起源となっています。

当社グループのCO₂総排出量の61%は、鉱山、製錬所、工場などの事業所で使われる電力起源です。CO₂ネットゼロに到達するためには、この大きな排出に対して手を打たなければいけません。そこで、主力施策として2020年度より「CO₂フリー電力※」の導入を開始しました。

2021年1月には、当社グループ電力使用量全体の約2割(2018年)を占めたカセロネス銅鉱山で、CO₂フリー電力100%への切り替えが完了しました。さらに、当社の磯原工場や倉見工場、JX金属製錬(株)佐賀関製錬所など国内外の主要拠点で順次、切り替えを進めています。さらなる推進にあたっては、再生可能エネルギーの供給不足や頻繁な制度改正など、さまざまな課題がありますが、今後もグループ全事業所につきCO₂フリー電力の早期導入を図っていきます。

※ CO₂フリー電力:化石燃料を燃やしてCO₂を排出しながら発電する電力ではなく、CO₂を排出しない方法で発電された電力。水力や風力、太陽光などの再生可能エネルギー電力のほかに原子力発電が含まれる場合もある。

カセロネス銅鉱山

| 切替時期 | 事業所 | 事業領域 |

|---|---|---|

| 2020年6月 | 春日鉱山(株) | 資源事業 |

| 2021年1月 | カセロネス銅鉱山 | 資源事業 |

| TANIOBIS GmbH ゴスラー工場 | タンタル・ニオブ事業 | |

| 2021年4月 | 当社倉見工場 | 機能材料事業 |

| 当社磯原工場 | 薄膜材料事業 | |

| 2021年5月 | 当社敦賀工場 | 金属・リサイクル事業 |

| 2021年6月 | JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 | 金属・リサイクル事業 |

| 2021年7月 | JX金属プレシジョンテクノロジー(株)館林事業所 | 機能材料事業 |

| 2021年10月(予定) | 当社日立事業所 | 金属・リサイクル事業、機能材料事業、他 |

| タニオビス・ジャパン(株)水戸工場 | タンタル・二オブ事業 |

上記の電力切替により約56万トン(2018年度比)のCO₂削減効果に相当します。

当社倉見工場

JX金属製錬(株)佐賀関製錬所

各国が再生可能エネルギー発電量の高い目標を掲げ、発電設備を増やしている中、我が国も再生可能エネルギー比率を大幅に高める姿勢を打ち出していますが、社会全体のカーボンニュートラルを実現するにはまだ十分な量ではありません。

当社グループは、CO₂フリー電力を購入して利用するだけでなく、自社で再生可能エネルギーを創出し、利用する方法も複数検討しています。既に国内外事業所で水力、バイナリー、太陽光発電設備を導入していますが、今後はこれに加え、PPA※1を活用して自社の事業所敷地内で発電を行うオンサイト電源、さらに自社で発電した電気を自社の他事業所に自己託送※2するオフサイト電源の開発に取り組み、再生可能エネルギーの利用拡大を実現していきます。

※1 PPA:Power Purchase Agreement(電力販売契約)の略。企業など施設所有者が提供する敷地や屋根などのスペースを貸し、電力会社が太陽光発電システムを設置して、発電された電力を施設所有者が利用して料金を支払う仕組み。

※2 自己託送:遠隔地にある自社発電所で発電された電気を、送配電ネットワークを通じて自社設備へ送電する仕組み。

JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場の太陽光パネル(静岡県)

(千kWh)

| 当社柿の沢発電所 | 水力発電 | 27,067 |

| JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 太陽光発電 | 683 |

| 下田温泉(株) | バイナリー発電 | 583 |

| 台湾日鉱金属股份有限公司 | 太陽光発電 | 234 |

電力多消費型の産業を営む当社グループでは、これまでも事業活動のあらゆるステージで省エネ活動を推進してきましたが、CO₂ネットゼロの達成に向けて、新たな切り口によるゼロ化活動の推進が必要と考えています。例えば、コスト削減軸を超えたCO₂削減軸による設備更改や、設備運用方法の抜本的見直しなど、CFPメンバーを中心にグループ全社員から切り口を募り、エネルギーロスゼロ化に挑戦していきます。

ENEOSグループは、森林によるCO₂吸収・固定の推進を目的に、森林システム開発会社(株)woodinfoと提携し、当社所有の鉱山跡地の遊休林におけるCO₂固定量の見える化実証を開始しました。これは、3Dレーザーやドローンを用いた計測技術や計測データ解析システムを活用して、CO₂固定量をモニタリング、見える化するものです。当社は、全国で管理を行っている休廃止鉱山域のESG資産化の取り組みの一環として本実証に参画しています。

当社グループの事業プロセスでは、重油など電力以外のエネルギーや還元剤としてのコークス等を利用しており、これらからのCO₂排出についても対策をしていきます。その一つが燃料転換です。産業界では脱炭素化に向け、水素やアンモニアなど新たな燃料の技術開発が進んでいますが、これらの本格的な利用を検討していきます。

また、当社グループのバリューチェーンの要である金属製錬プロセスによるCO₂排出は、当社グループ総排出量の中で比較的大きな部分を占めています。この製錬プロセスにおける脱炭素化を行うため、CFPと技術戦略部門が一体となって開発ロードマップを描く活動をスタートしています。

チタン事業を担う東邦チタニウム(株)は、CO2を実質的に排出しない新たなチタン製錬法の開発に挑戦しています。この方法は、現行のクロール法よりも工程が単純で、製造工程から直接CO2を排出しないだけでなく、消費電力も大幅に削減できることから、発電に伴って排出されるCO2量の大幅削減も期待されます。東邦チタニウム(株)は2021年度から、茅ヶ崎工場にてパイロット試験を実施し、2025年度の実用化を目指します。また、本技術を中核にその他さまざまな施策を実行し、さらに、サプライチェーン企業とCO2排出量削減に向けた連携を強化することで、2050年のCO2ネットゼロ達成に挑戦します。

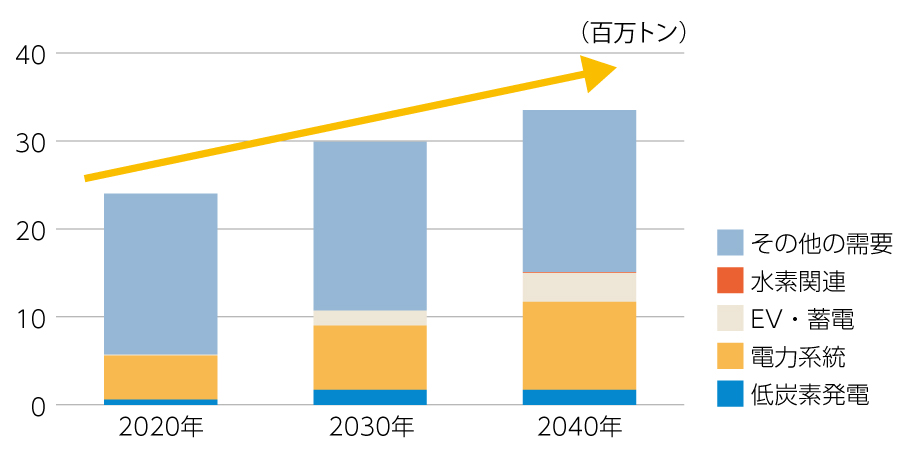

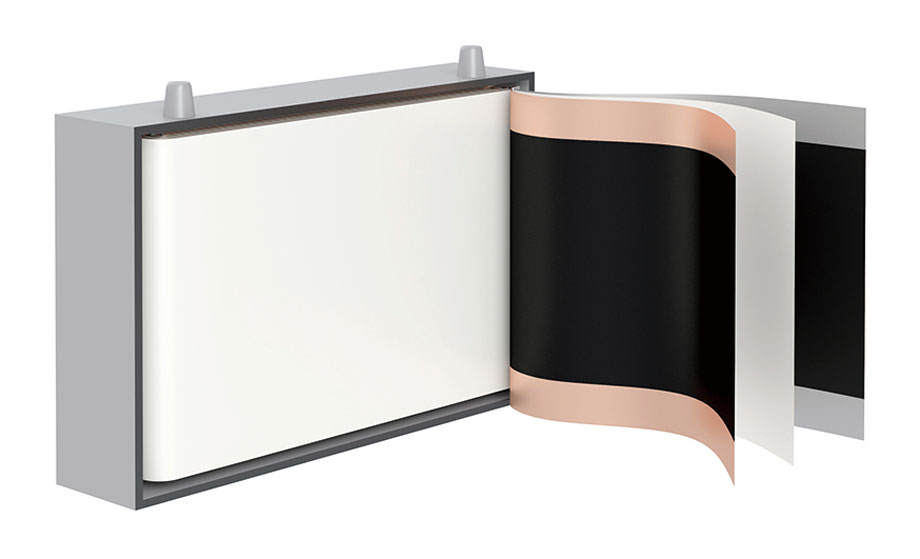

当社グループとしては、事業活動によるCO₂排出のゼロ化のみにとどまらず、製品やサービスの提供を通じたカーボンニュートラル社会構築への貢献も重要な使命であると考えています。当社グループが創業時より社会へ供給してきた銅素材は、金属の中でも特に優れた導電性を有しており、品質の劣化を伴わずにリサイクルもできるため、カーボンニュートラルな社会を支えるエネルギーの“血管”として極めて重要な素材です。今後、再生可能エネルギーやEVの普及に伴って、銅素材の需要はますます増加すると見込まれています。また、当社グループが生み出す半導体部品材料や高機能な各種合金材料も、エネルギーの制御や貯蔵、再生可能エネルギーの創出などを行う電子機器や電池を作る上で欠かせない原材料です。当社グループの先端材料により生み出された革新的な電子デバイスは、社会のデジタルトランスフォーメーションを通じた脱炭素化の進展に大きく寄与することが期待されます。

一方、カーボンニュートラル社会の構築に向けて需要の拡大する各種素材については、その供給制約が脱炭素化の障害とならないよう供給の安定化を図ることも重要であり、その点では当社グループの資源事業やリサイクル事業の重要性が大きいと言えます。当社グループは生産プロセスの高効率化、省エネ性能の強化、リサイクル原料の拡大などの取り組みを進め、安定的な素材供給においても役割を果たしていきます。

⇒リサイクルの強化などの取り組みの詳細については、特集2をご覧ください。

(出所) IEA “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions (SDS scenario) ”

カーボンニュートラル社会を支える当社製品の例:特殊Liイオン電池用高強度圧延銅箔

JX金属(株)

執行役員

ESG推進部長

(兼)経営企画部広報室長

諏訪邉 武史

ESG経営における数ある取り組みの中で、気候変動対応、その中でも脱炭素への具体的な行動は、最も重要な課題となっています。当社でも、2021年1月より全社横断のプロジェクトを立ち上げ、2050年度のCO₂ネットゼロに向け活動を開始しました。

活動に際しては、長期的にゼロ化に向けて弛まず続けていけるかが鍵と考えています。そのため、まずは専門家によるセミナーを開催し、脱炭素への行動が必須となっていることへの認識を深めるところから開始しました。また、省エネ、CO₂フリー電力調達、自社での発電、燃料転換、工程変革など幅広い項目において、自部署におけるゼロ化へのロードマップ案を策定してもらい、その案を元に長期的な進め方について議論を行いました。新たなアイデアも含めたチャレンジを促進するため、ESG投資枠を設け、金額面での環境整備も同時に図っています。これらの動きと並行して、会社として脱炭素に真摯に取り組んでいる姿勢を示すため、プロジェクト発足からの半年足らずで、全事業所でのCO₂フリー電力切り替え方針を示し、自社総排出量の半減達成時期を2030 年度へ10年前倒しすることを決定し公表しました。

これから更に考えていきたいことは、他のESG課題との調和です。脱炭素だけを進めれば良いということでなく、循環型社会の形成、地域との共生など、非鉄金属メーカーであり、自社で垂直型のサプライチェーンを持つ当社であれば、脱炭素と両立しつつ課題解決が可能な分野が数多くあります。リサイクルの促進には既に取り組んでいますが、地域貢献型の再エネ発電などにも今後取り組んでいきたいと考えています。

2050年というと先の話のように聞こえるかもしれませんし、技術の進展やインフラの整備を待つ必要のあることが多々あるのも事実です。それでも、気候変動、脱炭素という課題に真正面から向き合い、今できることを地道に積み上げていくことと、新しい技術を積極的に取り入れていく、創り出していくということを通じて、ゼロ化への活動を加速させていく所存です。