主なベースメタルの一つである銅、および各種レアメタル・貴金属は、その優れた特性から電子機器の進化を支えてきました。当社グループは、これらの素材の技術的合理性や効率性、品質・特性のさらなる向上を追求し、今後到来するデータ社会やIoT/AI社会を支える製品・技術をいち早く社会に提供していきます。また、当社では社長諮問の「技術会議」を設置し、技術全般に関する将来の方向性を経営の視点から議論しています。

評価: 達成・順調 未達

| KPI | 2020年度実績・進捗 | 評価 |

|---|---|---|

| IoT/AI社会に必要とされる 先端素材の開発 |

チタン銅、コルソン合金、リチウムイオン電池向け圧延銅箔などの 新製品の発表を行うとともに、企業や大学との連携を通じたオープン イノベーションを推進しIoT/AI社会に必要とされる先端素材の開発に 取り組みました。 先端素材の開発 / オープンイノベーション |

|

| 技術立脚型経営を支える 体制の構築 |

技術立脚型経営に向け、革新的な技術や製品を継続的に生み出す ことを目指し、開発のための体制を構築するとともに、新たなイノ ベーションを生み出す開発人材の育成等に取り組みました。 開発のための体制構築と開発人材の育成 |

先端素材の開発

先端素材の開発当該マテリアリティへの貢献のため、蓄積されたコア技術の進化・活用と、外部リソースとの共創を通じ、イノベーションに不断に挑戦していきます。

用途に応じた各種溶解技術を保有。自社製品に用いる原料の高純度化から、市場に提供する各種高純度金属の製造まで幅広く活用しています。

エッチングによる表面の粗化から鏡面仕上げまで、求められる特性に応じた最終加工を行い、素材の新たな価値を実現しています。

長年蓄積した製造ノウハウやシミュレーション技術に基づき、合金組成や結晶状態の検討を行い、独自の加工プロセスや熱処理プロセスとの組み合わせによって、必要な特性を実現しています。

最新の分析装置の導入はもちろん、分析技術の開発にも取り組んでいます。また、金銀の乾式試金分析のようなクラシカルな分析技術も大切にしています。

各々の材料に適した粉体製造技術を有し、造粒による粒径の制御や表面処理による特殊機能の実現など、粉体の高機能化へのニーズにも対応しています。

4N(純度99.99%)電気銅、貴金属、レアメタル、硫酸などの安定供給や、リサイクル原料からレアメタルなどを効率的に回収する技術を保有しています。

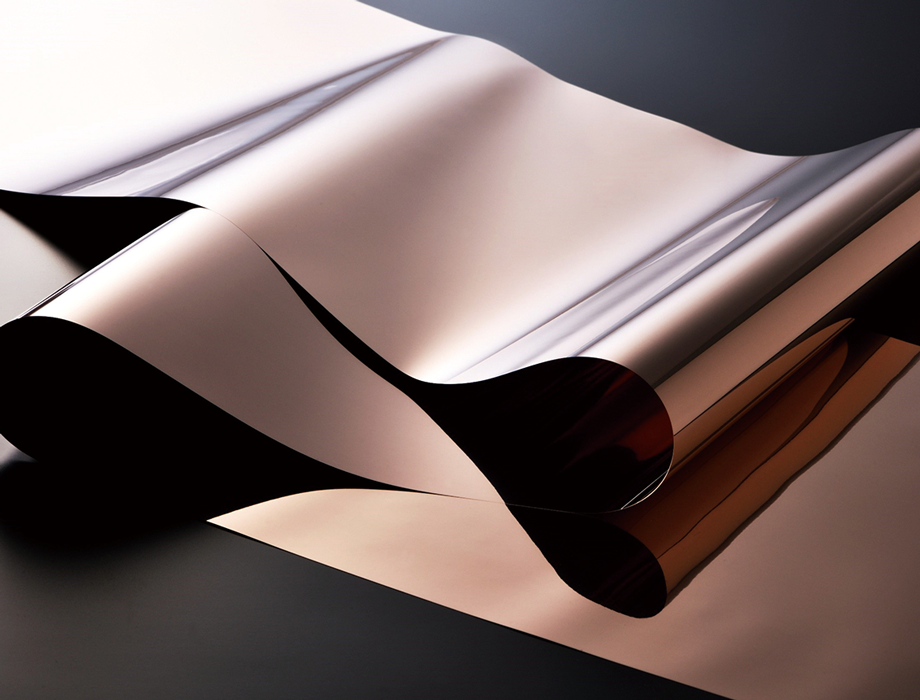

圧延銅箔においては世界で最も薄い5μm厚の量産技術を確立。また、素材のみならず、高精度プレス技術による加工サービスも幅広く提供しています。

当社グループとして新たに2020年度、先端素材の開発を実施しました。

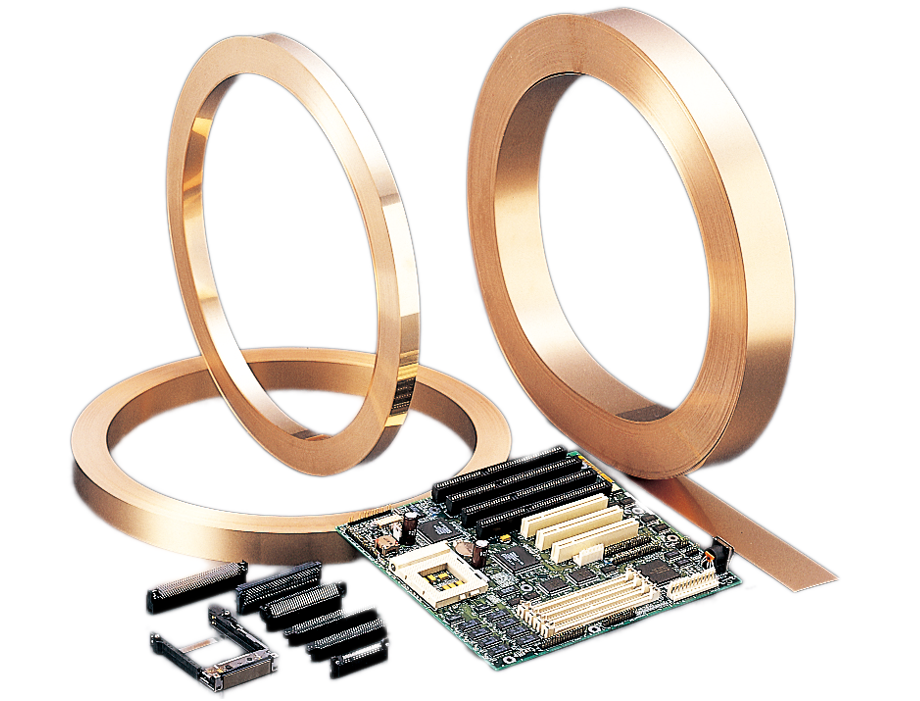

銅合金最高レベルとなる1,500メガパスカルの引張強度を持つ、超高強度のチタン銅。高い強度が求められるスマートフォンのカメラモジュールのばね材などに用いられる。

コルソン合金では最高レベルとなる引張強度1,000メガパスカルと高い導電性(40%IACS)の両方を兼ね備えたCPUソケット用の高性能銅合金。

ドローンやウェアラブル端末などの電子機器に搭載されるリチウムイオン電池の高出力化に寄与する製品で、電池製造時の高温処理にも耐えられる。

こうした当社グループの新製品については、2020年12月に千葉県の幕張メッセで開催された「第7回高機能金属展」にて紹介し、くらしと持続可能な社会を支える機能をPRしました。

当社の展示ブースにて

圧延銅箔、高機能銅合金条(コルソン合金、チタン銅)および半導体用スパッタリングターゲットは、いずれも当社がフォーカス事業として位置付けている先端素材分野の中核を成す製品群です。これらは、スマートフォンやPCなど最先端の電子機器の性能向上に欠かすことのできない高機能材料として需要が拡大しており、この動きは、今後のIoT/AI化の進展に伴いますます進んでいくものと考えられます。

こうした需要拡大に対応するため、圧延銅箔および高機能銅合金条では、溶解鋳造から圧延機、焼鈍炉、表面粗化処理ライン等のプロセス全般について、また、半導体用スパッタリングターゲットでは、銅・銅合金用ターゲットのプロセスを中心に、いずれも2017年度比で生産能力を約30%増強するための設備導入を行いました。

今後も機動的な能力増強を図り、データ社会の実現・発展に欠かせない高機能材料の供給を続けていきます。

圧延銅箔および高機能銅合金条の圧延機(当社倉見工場)

当社の安田豊、千田裕史、本村竜也3名が、JX金属製錬(株)佐賀関製錬所における「自溶炉リニューアルと生産性向上」に関する功績により、一般社団法人資源・素材学会から「第94回渡辺賞」を受賞しました。渡辺賞は、資源・素材学会第3代会長の渡辺渡博士を記念した基金により1927年に創設された表彰制度で、「資源・素材に関する技術の進歩に多大なる貢献」をなした団体または個人に授与される栄誉ある賞です。

今回の受賞は、炉体リニューアルが必要となっていた佐賀関製錬所第二自溶炉において、5年間にわたる数多くの施策の検討・実施の結果、世界に類を見ない短工期でリニューアル工事を完遂させるとともに、並行して処理能力の増強計画を実施し、約10%の増強を達成したことを評価いただいての受賞となりました。

代表して賞を受けた常務執行役員 安田豊

プリファード・クオリティー・サプライヤー(PQS)賞は、インテルがパフォーマンスの高いサプライヤーを対象に表彰するもので、受賞のためには期待に応える高い目標を達成し、年間を通じたパフォーマンス評価で80%以上のスコアを獲得する必要があります。また、改善計画についても80%以上を達成し、優れた品質と事業システムを提供することが求められます。当社は、継続的な品質向上への取り組みにより、一貫してインテルの期待を超えるパフォーマンスを発揮したことが評価され、2020年度のPQS賞を受賞しました。

インテルのサプライチェーン責任者であるランディール・タークル氏は、「JX金属は、インテルのサプライチェーンの重要な領域で素晴らしいサービスを提供しました。そして、年間の改善目標以上の成果を挙げました。今回の受賞は、長年の努力、継続的な改善、そして真に卓越したパフォーマンスの証です」と述べています。

タンタル製品の顧客である米国電子部品メーカーのVishay Intertechnology社より、2020年度の「Supplier of the Year」を受賞しました。表彰対象事業所は、TANIOBIS Map Ta Phut工場です。

開発のための体制構築と開発人材の育成

開発のための体制構築と開発人材の育成当社グループでは、生産や開発分野でのDX対応や新規開発アイデア創出のプラットフォーム整備、開発プロセス管理の強化等を進め、脱炭素技術など革新的な技術や製品を継続的に生み出す仕組みの構築を進めています。加えて、当社の技術開発や技術立脚型の事業開発を担う人材の育成も進めています。

当社では、社会や市場、競争環境の変化を踏まえ、生産性・製品品質・お客様サービスの向上と業務の効率化を図るために、IoT/AIやクラウドなどのデジタル技術を活用したDX対応を推進しています。

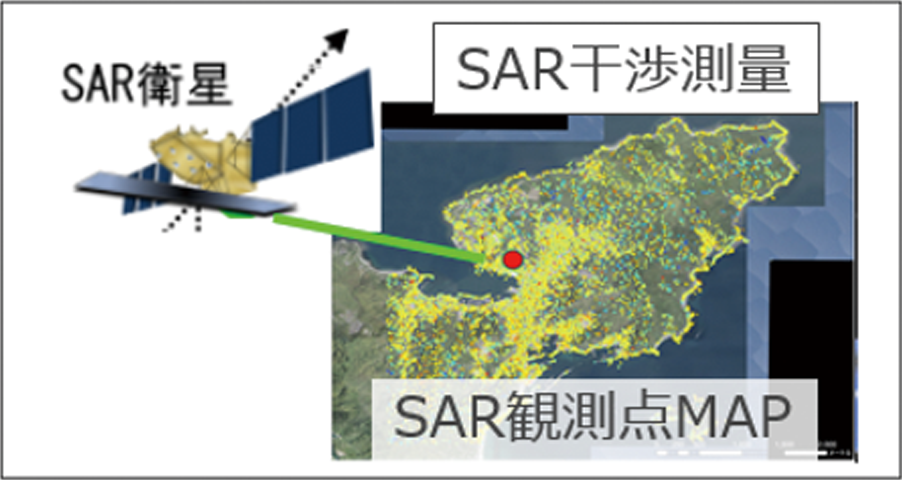

生産現場での取り組みでは、金属リサイクル工程における銅線屑塊の画像判別と自動ピッキング選別、製錬工程における数理計画法を適用した鉱石の調合計画自動作成など、既に画像処理をはじめとしたIoT/AI技術の導入による工程の自動化を進めています。さらに、量子アニーリングコンピュータを活用した最適化計算技術の検証や、衛星を利用したSAR※1測量技術による地形変動・地すべり監視など、将来性の高い要素技術の実証試験にも取り組んでおり、一部は実用化しています。

また、2022年度には社内インフラ・ネットワークを、最新クラウド技術を活用した「ゼロトラストネットワーク※2」へ移行し、サイバーセキュリティ対策の強化やグループ内の情報共有・コミュニケーション手段の効率化を図ります。さらに、会計システムや生産管理系システムなどの従来から稼働しているシステムの更新も進め、システム老朽化やブラックボックス化によりさまざまな問題が顕在化する、いわゆる「2025年の崖」問題のリスクへも対処します。

当社では、これらの施策の遂行のため、技術本部長のもと情報システム部内に従来からの業務を担う「IT戦略企画担当」に加え、生産現場へのIoT/AI導入を担当する「デジタルイノベーション担当」を2019年4月に設置しました。2021年10月からはクラウド等を活用して当社グループのIT共通化を担う「インフラ担当」を新たに設置し、さらなる体制強化を図る予定です。さらに、新入社員や現場社員へのDX関連研修、大学等の外部組織との連携も進め、デジタル人材の育成も推進していきます。

デジタルイノベーション人材の養成プログラム

※1 SAR:合成開口レーダー。電波を対象物に照射してその反射波から分析を行うレーダーにおいて、衛星等が飛翔しながら観測したデータを合成していくことで、仮想的に大きなアンテナで得たデータと同じ高い精度での観測データを得る技術。

※2

ゼロトラストネットワーク:クラウド活用や働き方・働く場所の多様化に対応するため、社内・社外の区別なくネットワークに接続する機器や接続する人の認証をより厳格に制御し、セキュリティを強化する考え方。従来のインターネットと社内ネットワークの境界を防御する考え方とは異なり、接続する機器や利用者を信頼しないこと(=ゼロトラスト)を前提とした新しい概念。

当社では、事業開発の管理体制として「ステージゲートプロセス」を導入しています。また、テーマ・アイデア創出のプラットフォームとして、「Idea Seed Bank(以下、ISB)」と「NEXUS活動」を実施しています。こうした取り組みは、全社的な技術戦略の企画・立案を行う専門部署である「技術戦略部」が担当しています。

テーマ・アイデア創出のためのプラットフォームにて新しく生み出されたアイデア、あるいはオープンイノベーションや産学連携によって得られる情報や技術に対して、当社では開発プロセスを複数のステージに分割して審査を行う「ステージゲートプロセス」を導入し、新規製品・技術における中長期テーマの探索から事業化に向けた活動を行っています。今後、ステージゲートプロセスを有効に機能させ、脱炭素技術など革新的な技術や製品を継続的に生み出すことを目指していきます。

技術戦略部の取り組みの一つである「Idea Seed

Bank」は、社員のアイデア創出・育成を促すためのプラットフォームで、アイデアの着想支援から社内審査に向けたサポート、メンバー同士でのディスカッションなどが行われます。所属部署や拠点を超えた交流の場にもなっており、社員は刺激を受けながら自身のアイデアを形にしていきます。現在は当社技術本部、機能材料事業部、薄膜材料事業部を対象としていますが、2022年度までに全事業部に展開する予定です。

「NEXUS活動」では、先端技術に関わる全社保有技術がもたらす提供価値と社会課題の交点から事業機会を検討し、中長期の開発テーマを選定し、開発テーマ化を目指します。

当社グループでは、技術立脚型企業への転身に向けた取り組みの推進にあたり、経営判断に占める技術領域のウェートが拡大していることから、市場分析や長期技術戦略の立案がますます重要になっています。そこで、当社グループの経営や技術戦略立案の先導役とするべく、技術戦略部の一部機能および調査部を移管し、さらにENEOS総研(株)の一部機能を合わせた新会社「JX金属戦略技研(株)」を2021年4月に設立しました。

JX金属戦略技研(株)では非鉄金属について豊富な知見を有するスペシャリストを集め、グループ内外における非鉄金属関連の戦略立案、市場調査、技術動向分析などを支援するほか、サーキュラーエコノミーやレアメタル資源確保などに関する産官学の議論にも積極的に参画し、情報発信をしていく予定です。なお、JX金属戦略技研(株)では、設立目的の実現のため、当社グループの既存の人事制度の枠にとらわれないフレキシブルな雇用体系を導入し、ハイレベル人材やシニア人材の確保・活用を進める予定です。

変化のスピードがより早く、不確実性が高い未来において、当社が長期的・持続的に価値を創出していくための活動をしていくのが技術戦略部です。中長期的な潜在ニーズを発掘するNEXUSプログラム、テーマの不確実性をマネジメントするためのステージゲートプロセス、変化に高速に対応していくためのオープンイノベーション、イノベーション組織文化を醸成するISBや横串勉強会等、すべての活動はイノベーションによって新たな社会的・経済的な価値を生み出すためであり、密接につながっています。このような活動に取り組めるのは、現在の事業の支えがあるからで、利益ある中で取り組める環境を大変有り難く思い、やりがいを感じています。

最近、イノベーションに挑戦する企業のあり方として「両利きの経営」という言葉をよく聞きますが、相互尊重が鍵であると思います。そのようなことを意識し、社内外のコミュニケーションを腑に落ちるまでしっかりしながら、長期ビジョン達成に貢献していきたいと思います。

JX金属(株)

技術本部技術戦略部

新城 忠之

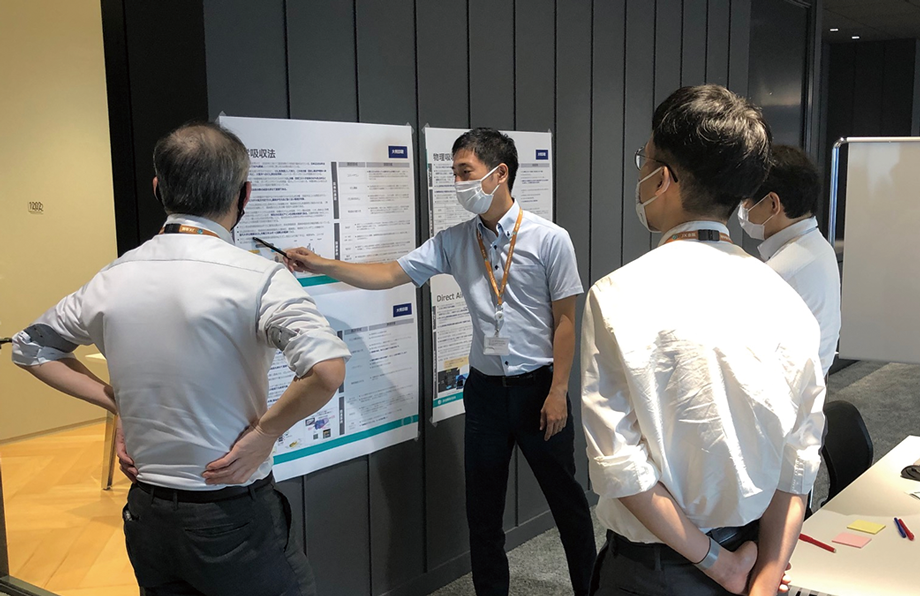

当社では、技術立脚型企業を担う人材育成の一環として、デジタルデータや先進技術等を使って自らの業務を変革できる人材(デジタルイノベーション人材)の養成プログラムを社内で実施しています。養成プログラムには、大きく分けてデータサイエンスの基礎を学ぶ研修と、現場により近いデータを用いてデジタルイノベーションを実践するための各種取り組みがあります。

滋賀大学 河本薫教授ゼミナールにおけるディスカッションの様子

(写真:滋賀大学ご提供)

当社技術戦略部ではISBによる人材育成のほか、当社グループの一人ひとりが自分の担当以外の製品や当社を理解し、その上で部門を超えた事業部間の連携を促すための取り組みとして、横串勉強会を実施しています。横串勉強会では、各事業部の事業内容や製品、サービスについて全社員が学び、活発な質疑応答、ディスカッションを行うことで、それぞれが当社グループのことをよく理解し、結果的に社外とのコミュニケーションの幅を広げることにつながっています。こうした取り組みにより、共創パートナー候補の発掘、新規開発テーマの探索、既存事業のさらなる拡大において活躍できる人材開発を進めています。

技術戦略部主催のワークショップにおけるディスカッションの風景

かけがえのない非鉄金属資源・素材を将来にわたって安定的に確保・供給するためには、未来を担う人材の育成が不可欠です。当社グループでは小学生から高校生までの若年層を中心に、さまざまな体験や実践に取り組む機会を提供し、非鉄金属について知っていただくきっかけづくりに取り組んでいます。

東京都港区の小学生の社会科見学プログラムや、東京大学グローバルサイエンスキャンパス受講生(高校生)の受け入れを実施しました。

本社オフィス見学会

当社が制作に協力した「学研まんがでよくわかるシリーズ『銅のひみつ』」の地域への提供や、クイズやゲーム形式で銅について学習できるコンテンツをホームページで提供しています。

『カッパーくんの「銅」(どう)なってるの?』

オープンイノベーション

オープンイノベーション当社における研究開発は、「コーポレートラボ」の位置付けで次世代の研究開発を担う技術開発センターと、事業に密着した開発を行う各事業部の開発部門との両輪で推進しています。また、当社グループ各社が持つ独創的な技術とのコラボレーションや、大学など研究機関との共同研究、外部企業とのパートナーシップなど、さまざまな形での共創を推進しており、新しい技術・価値の創造ができる体制の構築を目指しています。

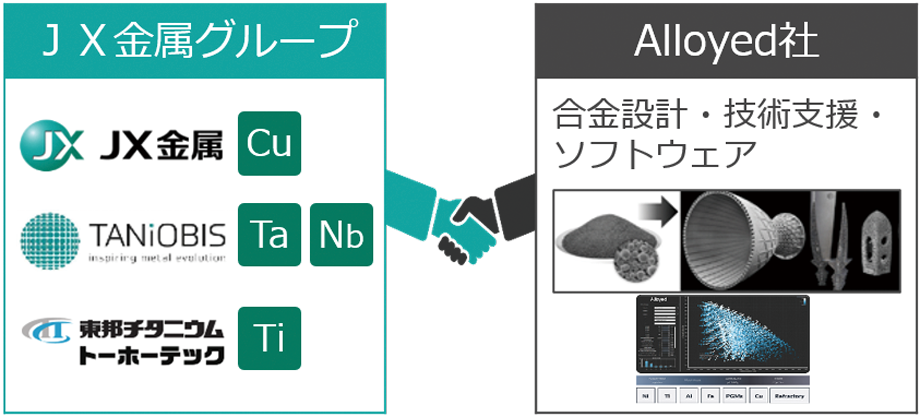

当社は、2019年より金属3Dプリンター向け等の合金設計や3Dプリンター装置のための独自ソフトウェア開発等の事業を行うAlloyed社(旧OxMet Technologies社)に出資し、3Dプリンター用金属粉末の開発・用途開発のほか、精密圧延用の新銅合金開発などの協業を進めてきました。本協業では、当社グループで生産する銅、タンタル・ニオブ等の高品質原料を活用し、医療用インプラント材料や航空宇宙向け超高融点材料、その他各種用途向け純銅、銅合金材料の開発に取り組んでいます。また、当社エンジニアをAlloyed社に派遣し、最新計算冶金技術の習得や、当社知見によるAlloyed社の計算精度向上についても取り組みを進めています。

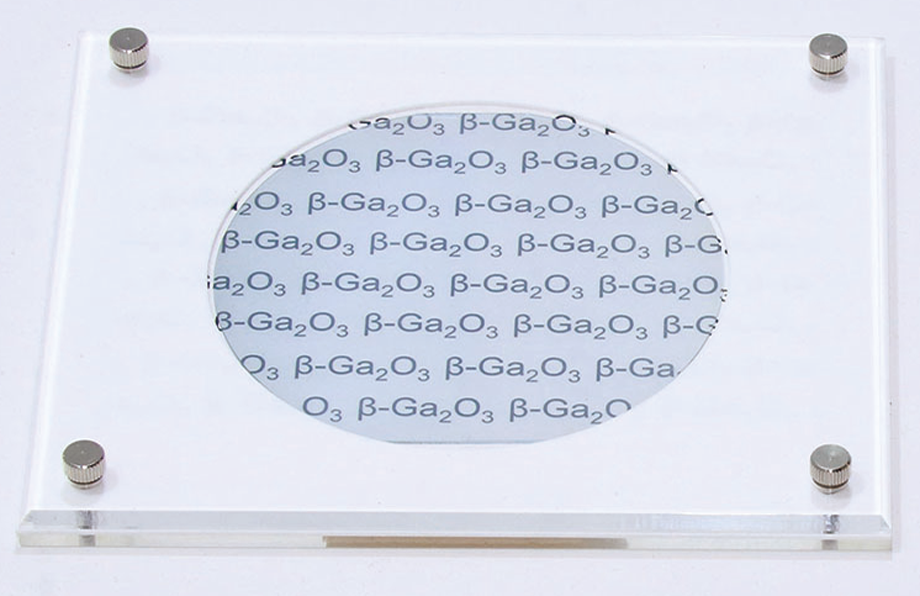

当社は2020年6月、次々世代パワーデバイスに採用が期待される酸化ガリウム結晶の実用化に向け、(株)ノベルクリスタルテクノロジーとの協業を開始しました。パワーデバイスは電気エネルギーの制御や供給に用いられる半導体素子で、現在はシリコンを材料としたものが主流となっています。しかし、シリコンの材料物性上、電力損失の低減に限界があることから、大電流・高耐圧の領域ではこれに代わる次世代材料が期待されています。

ノベルクリスタルテクノロジー設立者等の研究グループによって見出された酸化ガリウムは、同じく次世代材料と言われる炭化ケイ素と比較しても、高品質・大型の単結晶基板を安価に製造できる可能性があります。今後、当社が保有する高純度化や金属酸化物の取り扱いなどの技術と組み合わせ、酸化ガリウム結晶の実用化を目指して、要素技術の育成を進めていきます。

酸化ガリウム100mmエピウエハ・基板(販売中)

当社は2021年4月より、大阪大学大学院工学研究科に共同研究講座「JX金属サーキュラーエコノミー推進共同研究講座」を開設しました。共同研究講座では2つの大きなテーマを設定しており、当社はこの産学連携を通じて、サーキュラーエコノミーに資する技術開発や事業展開を進めていきます。

① 非鉄金属のマテリアルフロー全体を考慮した、製錬・リサイクルの研究開発および社会実装

② 製造エネルギー低減、接合・接着・耐腐食性・信頼性評価技術の高度化、数値解析手法、新材料創製などの研究開発および社会実装

近年、非鉄素材の安定供給へのニーズが高まっているにも関わらず、国内の非鉄製錬・リサイクル関連分野の研究者・技術者は減少の一途を辿っています。こうした現状を踏まえ、当社では、東京大学生産技術研究所と協働して、新たな環境調和型リサイクル技術の開発とともに、それを担う人材の育成を目的とする組織「非鉄金属資源循環工学寄付研究部門(JX金属寄付ユニット)」を2012年より設置しました。

2017年1月から開始した第2期の活動では、第1期の活動に加えて、高校生以下の若年層を中心とする一般社会に向けた広報活動を通じて、非鉄金属分野の重要性と将来性を訴求することにより、次世代を担う人材育成を推進しています。2020年度はコロナ禍のため出張授業のような対面での活動は行えませんでしたが、シンポジウムをWEBで開催することで海外など遠隔地の方や非技術系の方などへも活動を展開することができました。

特任教授 岡部 徹

東京大学 副学長

東京大学生産技術研究所 持続型エネルギー・材料統合研究センター センター長・教授

レアメタルの新規リサイクル技術の開発

特任教授 所 千晴

早稲田大学理工学術院 教授

資源の高度分離濃縮技術の開発

廃棄物や難処理鉱石を「資源」として

利用するための分離濃縮技術の開発

特任教授 黒川 晴正

非鉄金属製錬プロセスの最適化

2020年7月 第91回レアメタル研究会 大井滋前社長による「非鉄金属資源素材業界とSDGs/ESG」についての講演

2020年11月 材料分野におけるSDGsシンポジウム@渋谷QWS+On Line配信

2021年1月 第8回貴金属シンポジウム 貴金属の製錬・リサイクル技術の最前線

当社と国立大学法人東北大学は、2018年に組織的連携協力協定を締結し、社会全体の発展に寄与するべく、インターコネクト・アドバンストテクノロジー(ICAT:次世代配線材料技術)など非鉄金属産業分野における研究開発および人材育成等に取り組んできました。その一環として、当社は東北大学青葉山新キャンパス内に研究棟を建設し、東北大学に寄贈することとしていました。そして、当初の予定通り2020年7月31日に研究棟「マテリアル・イノベーション・センター」が竣工し、引き渡しました。これを受け、8月21日に東北大学から感謝状を授受しました。同センターは東北大学研究者、大学発ベンチャーを含む国内外の企業、研究機関等が結集した材料科学分野の国際オープンイノベーション拠点としての発展を目指し、2020年9月から本格稼働しています。

マテリアル・イノベーション・センター

当社と思修館は、2019年に締結した「SDGs実現に向けた包括共同研究促進協定」に基づき、「SDGs達成に向けた地球社会レジリエンス共同講座」を2020年5月に設置しました。担当教員には思修館の橋本道雄特定教授、清水美香特定准教授が就いており、SDGsをキーワードとしてあらゆる領域で課題を発掘・抽出・研究するとともに、これに係るグローバルイシューへの解の提供を目指しています。2020年5月11日には初回イベントとして当社の取締役・関係者を参加者とし、両担当教員の研究分野・内容に関するオンライン講演会を開催しました。これを皮切りに、以下3つの活動を中心として推進しています。

金属ビジネス研究会の様子

| 活動(担当教員) | 活動内容 |

|---|---|

| ① 金属ビジネス研究会 (橋本特定教授) |

当社事業が抱える諸課題につき、当社社員・思修館学生が共同して解決策を検討・立案 |

| ② レジリエンスワークショップ (清水特定准教授) |

レジリエンスの各テーマに沿い、当社社員を対象としたワークショップを実施 |

| ③ SDGs 未来ビジョン研究会 (各担当教授) |

思修館が掲げる「八思」の学問分野ごとに、思修館教員による講義や学生による研究発表・ディスカッションを実施 |

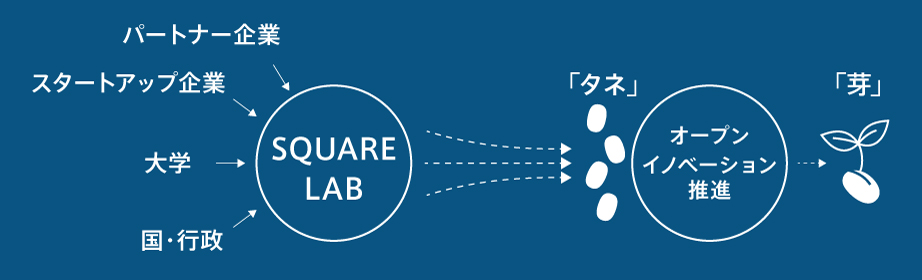

当社では、社会を支える非鉄金属のさらなる可能性を追求するため、新規事業創出に向けたオープンイノベーション戦略を推進しています。オープンイノベーションを加速させるための鍵となるのは、アイデアを出し合い、新たな価値創造の“タネ”を生み出すことのできる場があること。2020年6月、本社オフィスに開設したSQUARE LABは、当社のコア技術や未来ビジョンを体感できるショールーム「Gallery」と、大人数でのディスカッションやワークショップが開催可能な「Arena」で構成され、社内外の人々が集う共創空間となっています。

SQUARE LABにおいて組織の枠を超えたさまざまなテーマでイベント等を企画。そこで生み出されたアイデア(タネ)を新規事業の芽へと育てます。

2020年10月1日、SQUARE LABの開設を記念し、ビジネスデザイナー・濱口秀司氏をお招きしてのオープニングイベントを開催しました。基調講演では、「イノベーションを生み出していくには?」というテーマで、バイアスにとらわれずに新しい価値を創り出すためのロジックを語っていただきました。オンライン中継で全国の事業所をつないだトークセッションでは、各事業所から多くの質問が寄せられ、JX金属におけるイノベーションの可能性について熱い議論が交わされました。本イベントにはオンライン参加を含めて300名以上が参加しました。

社員のイノベーションマインドを刺激

2021年2月18日、ロンドン在住の相浦みどり氏(PLP Architecture)とSQUARE LABをつなぎ、オンライン講演会とワークショップを開催しました。相浦氏がロンドンで取り組まれているスマートシティやサーキュラーエコノミーといった先進的なテーマについて学び、他企業からの参加者も含めて意見交換を行いました。「都市」という広い視点から当社の事業を俯瞰して見ることで、新しい気づきや発想を得ることができました。

多様な視点での発想力を身に付ける

出典:PLP Architecture

プロジェクト名:TREE HOUSE、Rotterdam, Netherland

2020年9月13日、東京大学が行っている高校生向けの教育プログラム「東京大学グローバルサイエンスキャンパス(UTokyoGSC)」の受講生のうち9名を招いて、本社オフィス見学会を実施しました。ショールーム「Gallery」を見学後に行った社員との交流&ディスカッションでは、「6G通信技術によって実現したい世界」「金属素材を使ったその実現方法」をテーマに、ものづくりの楽しさ・魅力を語り合いました。

教育や交流の場としても活用

私は2021年4月にキャリア採用として入社し、キャリア採用者向けの「SQUARE LAB見学交流会」に参加しました。見学では実物の製品や技術に関するデモ、製造工程の映像等を通じて当社の技術を体感しながら学ぶことができました。直接技術や製品について伺う機会があったことは、業務を遂行する上で大変貴重な経験になりました。コロナ禍での入社で不安もあったのですが、交流会をきっかけに同時期に入社したキャリア採用者や他部署の社員と横のつながりをつくることができ、孤立感を感じることなく業務を進めることができています。

JX金属(株)

環境安全部

荻野 隆博