2015年のパリ協定の採択を契機として、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが世界規模で活発化しています。当社グループでは、気候変動リスクへの対応を経営の最重要課題であると認識し、取り組みを進めています。

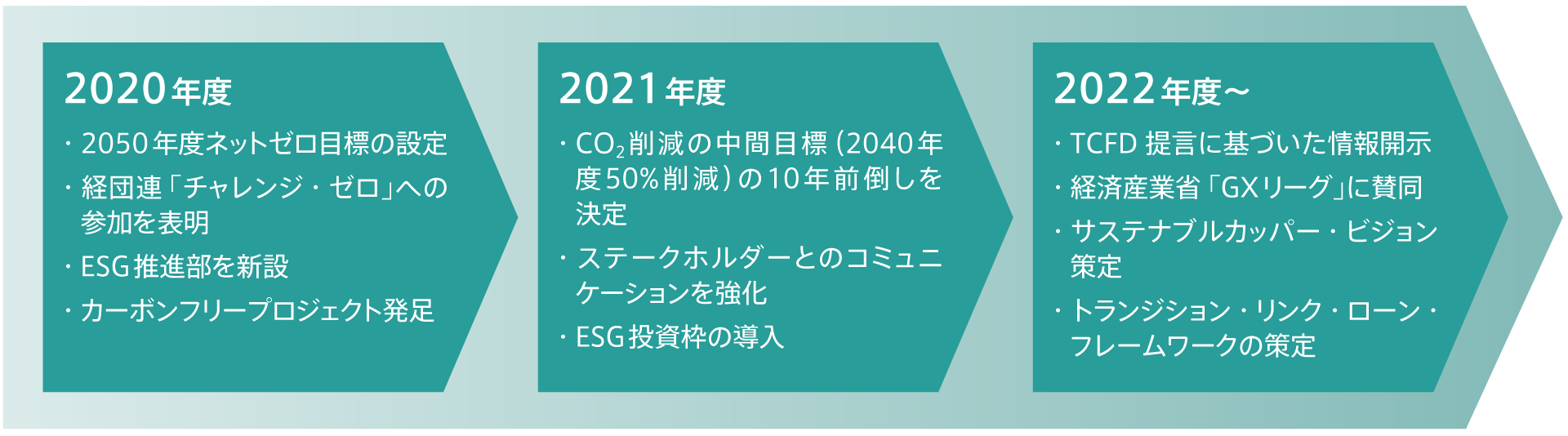

当社グループは創業期に日立鉱山の煙害を大煙突の建設により克服したことをはじめ、環境保護を企業のDNAとし、近年も気候変動をはじめとする環境パフォーマンスの継続的な改善に取り組んできました。2020年には経団連の脱炭素プロジェクト「チャレンジ・ゼロ」にいち早く参画し、同年7月、2040年度にCO2自社総排出量50%削減(2018年度比)、2050年度にネットゼロという目標を掲げました。さらに2021年5月には非鉄金属業界のESGリーディングカンパニーを目指して、世界的な水準と比しても遜色のない削減率が求められると認識し、中間目標の50%削減を2030年度に前倒しすることを決定しました。この目標に向け、全社をあげて取り組みを進めています。

2030年度までにCO2自社総排出量

2018年度比50%削減、2050年度ネットゼロ

上記のビジョン達成に向けた取り組みの一環として2021年1月には、ESG推進部、設備技術部、調達部のメンバーを核とした60名を超える「カーボンフリープロジェクト」が発足しました。同プロジェクトを通じて2050年度ネットゼロに向けたロードマップの策定や具体的な削減施策の検討を行い、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速してきました。さらにこのたび、気候変動リスク・機会の認識、その中長期の対応策および戦略を検討し、サステナビリティリポートにおいて開示することとしました。

当社グループはTCFDの提言に従い、「ガバナンス」「リスク管理」「指標と目標」「戦略」の情報開示フレームワークに基づき積極的な情報開示に努めます。また、気候変動に対応する具体的な対策を講じます。

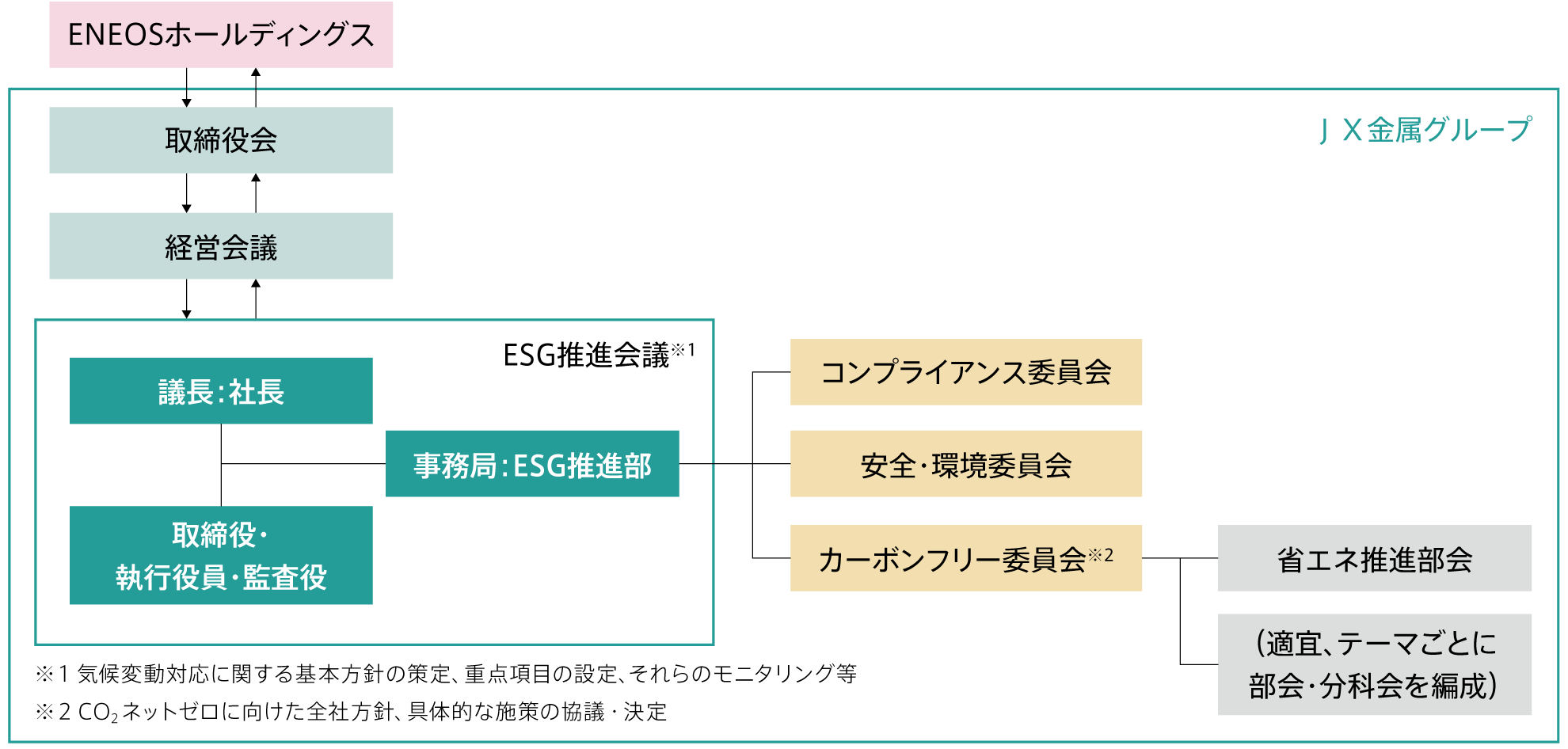

当社グループにおける気候変動対応に関する基本方針の策定、重点目標の設定、それらのモニタリング等については、社長の諮問機関であるESG推進会議で行っています。ESG推進会議は、社長を議長、当社の経営会議メンバーを構成員(社外取締役もオブザーバーとして参加)とし、原則として年2回開催されます。なお、審議・決定した事項については、内容に応じ、適宜、経営会議や取締役会へ付議・報告しています。

当社グループでは、気候変動に係るリスク・機会についてはESG推進部が各部門と連携し、TCFD提言のフレームワークに沿ってシナリオ分析を含む評価・特定を行っています。今回、気候変動影響に伴う規制や事業への影響等のリスク要因を幅広く情報収集・分析し、気候変動対応に係る自社のリスク・機会の把握、中長期的な事業戦略上の対策などの検討を開始しました。

シナリオ分析の結果や対応策の実施状況等については、ESG推進会議等を通じて経営陣に共有し、それをもとに各部門がESG推進部とも連携しながら取り組みを進めます。

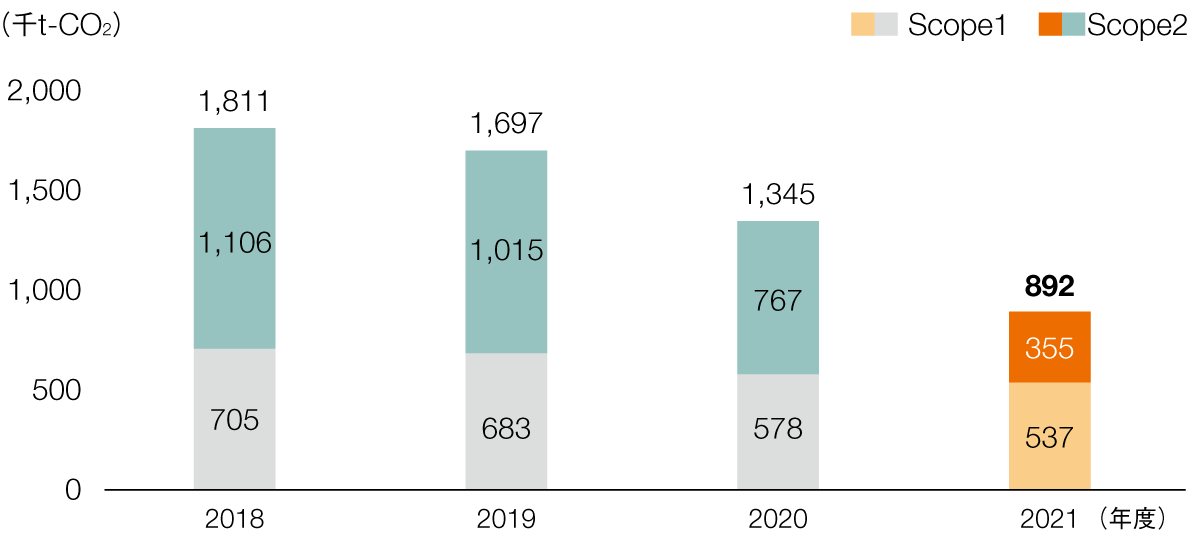

当社グループは、気候変動における指標をCO2自社総排出量(Scope1,2)と定め、2050年度にCO2自社総排出量のネットゼロを目指すことを目標としています。2018年度のScope1,2におけるCO2自社総排出量を基準として、2050年度からのバックキャストで2030年度までに50%減を中間目標に設定しています。

気候変動が当社グループおよび当社グループ事業に及ぼすリスク・機会の抽出、リスクへの対応と機会の実現に向けた戦略を検討するにあたって、国際エネルギー機関(IEA)の「World Energy Outlook(WEO)」、WEO2018の「新政策シナリオ(NPS)」、パリ協定を踏まえた「持続可能な開発シナリオ(SDS)」を参照したほか、2021年発表のNet Zero Emissions by 2050 Scenario(NZEシナリオ)を参考としました。このほか、国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書(2014年発表)による地球温暖化シナリオ(RCP2.6-RCP8.5)を分析に用いました。

気候変動に伴う脱炭素社会への移行を想定すると、再生可能エネルギーへの電源構成の転換、電動化等の電力利用の変革、サーキュラーエコノミーの社会実装等に向けて当社グループ事業の果たす役割は大きく、製品需要の増加や高機能化などの機会が想定されます。

一方、当社グループ自身がグローバルでカーボンニュートラル化を進めることに伴うコスト増加やその遅れによる機会損失などのリスクも存在します。また、国内外の事業所において、異常気象により生産設備や物流網が被害を受け、操業停止に陥る物理リスクの高まりが考えられます。

| 区分 | 影響 | リスクまたは機会 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策・法規制 | CO2ネットゼロ達成に向けたコスト増加 | トランジション・ファイナンスの活用や省エネ活動等を通じたコスト削減 |

| 国内外での炭素税等の導入・強化 | 再生可能エネルギー由来電力への転換、低CFP・脱炭素燃料への転換、製造プロセスの革新や改善 | ||

| 評判 | 脱炭素や環境負荷低減への対応遅れによる機会損失 | 脱炭素や環境負荷低減に向けた技術開発・設備投資 分野を超えたパートナーシップ形成を通じたサステナブルカッパー・ビジョンの浸透・実現(→P26参照) |

|

| 物理リスク | 急性 | 異常気象による設備毀損や操業停止 | 事業継続計画(BCP)の拡充と定期的な訓練 事業継続マネジメント(BCM)の構築 |

| 機会 | 製品 | 脱炭素社会に必要な非鉄金属需要の増大(ベース事業) | ポートフォリオの見直しを通じた事業強靭化 「グリーンハイブリッド製錬」の進化を通じた安定供給体制の確立(→P24参照) |

| ハイエンドな電子材料の需要増大(フォーカス事業) | 需要に応じるための設備投資 産学連携やスタートアップ投資などを通したオープンイノベーション |

||

| サーキュラーエコノミー | 資源循環型社会の実現 | リサイクル原料比率向上を通じた「グリーンハイブリッド製錬」の進化に向けた取り組み(→P24参照) 分野を超えたパートナーシップ形成を通じたサステナブルカッパーの進化(→P26参照) |

|

| 車載用LiBのリサイクル需要の増加や義務化 | LiBのクローズドループ・リサイクルに向けた技術開発・設備投資、産学官連携 |

脱炭素社会・資源循環型社会への移行に伴い、当社グループの事業に係る非鉄金属や高機能電子材料の需要が伸びていくことが想定され、これに応えるための能力増強、技術開発やパートナーシップ構築をいかに実現していくかがポイントと考えています。

一方、当社グループのカーボンニュートラルへの移行をスムーズに進めていくこと、自然災害に伴う物理リスク低減と発現時の影響の最小化に向けたBCP高度化が重要となること等がシナリオ分析の結果から見えてきました。

当社グループのCO2自社排出量(Scope1,2)の約6割を占める電力は国内外の主要事業所でCO2フリー電力への切り替えを進めています。また、自社での再生可能エネルギーの創出や製造プロセスで用いる電力以外のエネルギーについての対策も検討しています。

こうした取り組みに必要となる設備投資・研究開発費やCO2フリー電力と通常電力との価格差(プレミアム)等が追加コストとして発生していますが、非鉄金属業界で初となるトランジション・ファイナンスの活用や省エネ活動等を通じたコスト削減により、脱炭素に向けて着実に進めていきます。

カセロネス銅鉱山(2021年1月にCO2フリー電力に切り替え)

国内外で検討されている炭素税等が導入された場合、CO2排出量に応じたコスト増加リスクが想定されます。なお、炭素税が導入されるとすれば年間のコスト負担増は約50億円と想定されます。

当社グループはカーボンニュートラルに向けたロードマップを策定し、CO2削減に向けた各種取り組みを着実に進めているため、相対的にコスト負担が軽微となる見込みです。

CO2排出量削減がロードマップ通りに進まない場合やその他環境負荷が増加する場合、当社グループの社会的信用が低下するリスクが考えられます。また、顧客からの気候変動に関連した要請への対応が遅延することで、販売機会の減少を招く可能性があります。

当社グループは脱炭素に向けた取り組みの着実な推進や個別の顧客要請への対応のみならず、サステナブルカッパー・ビジョン(→P23参照)に基づき、CFP(カーボンフットプリント)低減やリサイクル原料比率の向上に向けて技術開発・設備投資に取り組んでいます。また、サステナブルカッパー・ビジョンの実現や浸透に向け、社外とのパートナーシップ構築を進めています。

リサイクル原料の物理選別技術

台風の大型化をはじめとする異常気象により、国内外の事業所で当社グループの各種設備が被害を受ける可能性があります。また、サプライヤー・物流網が被災することで、通常の操業が継続できなくなるリスクが高まります。

当社グループでは国内主要拠点で、ハザードマップなどを用いた分析を実施し、異常気象による被害のリスクが低いことを確認しました。また、事業継続計画(BCP)を策定した上で、定期的な訓練と見直しを行い、事業継続マネジメント(BCM)の構築を進めています。これらにより、異常気象による設備毀損や操業停止のリスクが具体化したとしても事業への影響を相対的に軽微に抑えることができると考えています。

脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーやモビリティの電動化ニーズが大幅に増加すると予想され、これら分野では銅をはじめとする非鉄金属がより多く使用されます。

当社グループは資源事業、金属・リサイクル事業において2021年度に約1,131億円の営業利益をあげましたが、こうした伸びゆく需要は当社グループのさらなる販売や収益増の機会になることが期待されます。当社グループは、ポートフォリオの見直しを通じて事業の強靭化を図るとともに、安定供給体制の確立に向け、銅鉱石とリサイクル原料双方を活用する「グリーンハイブリッド製錬」におけるリサイクル原料の投入比率の向上とCFPの削減に向けた各種施策に取り組んでいます。

気候変動対応として、IoT、AI、5G・6G等を用いてエネルギー利用効率を大幅に改善することが不可欠です。これらの分野にはハイエンドな電子材料が多数使用され、その需要は今後も拡大を続ける見込みです。当社グループはスパッタリングターゲットやFPC用圧延銅箔をはじめとする電子材料分野で高い世界シェアを持つ製品群を抱えており、2021年度に関連する事業において約545億円の営業利益をあげました。

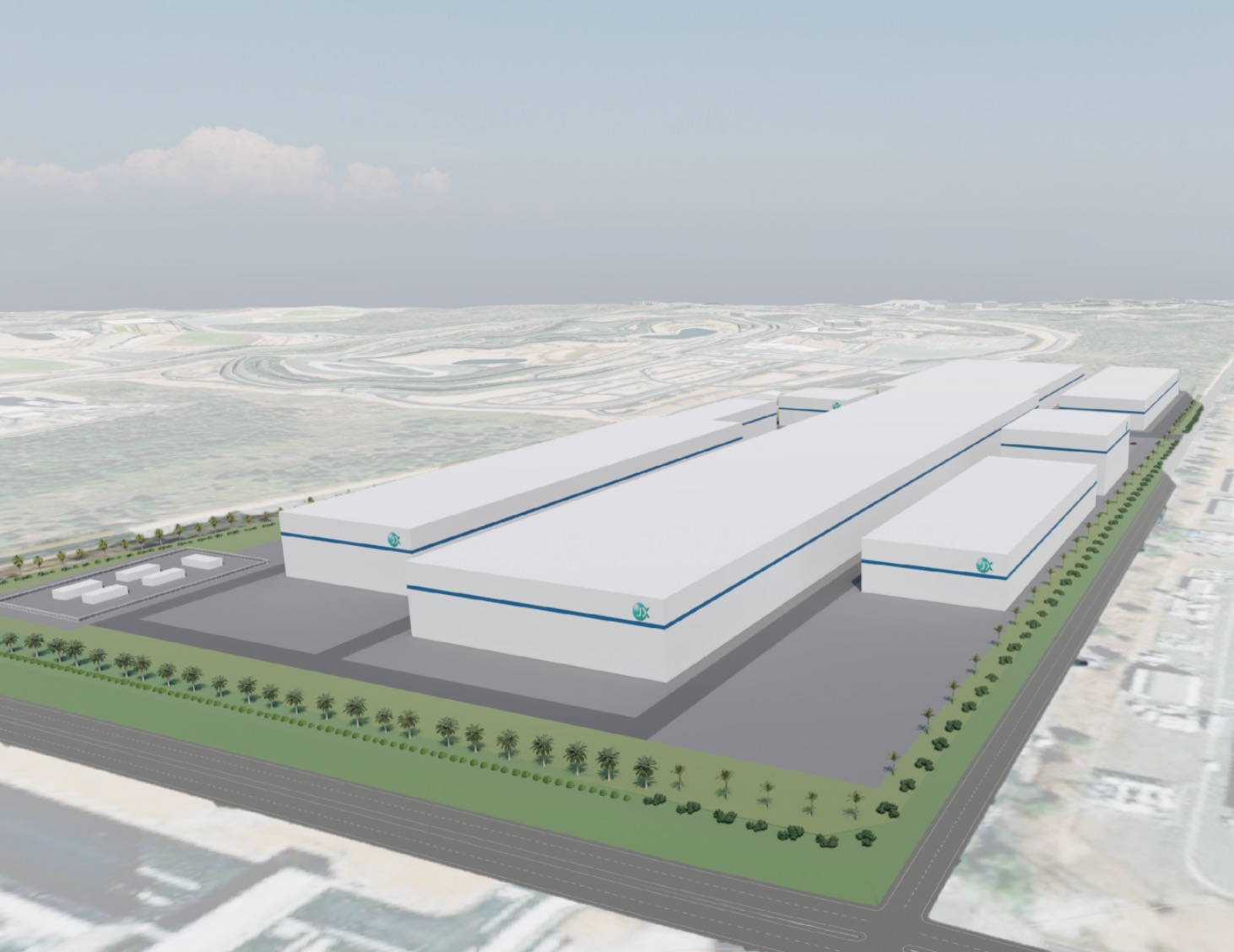

現在、旺盛な需要に応えるべく複数の新工場建設や能力増強を進める(→P62参照)とともに、さらなる需要の増加を見据えて、茨城県ひたちなか市での新工場建設(→P71参照)や米国での用地取得(→P62参照)を進めています。

これらの設備投資に加えて、より長期的な視点から技術戦略部を中心に産学連携やスタートアップ投資などを通じたオープンイノベーションに取り組んでいます(→具体的な事例としてP64参照)。

ひたちなか新工場(仮称)の完成イメージ

脱炭素社会の実現に向け、銅の需要は長期的に拡大していく一方、既存鉱山からの銅鉱石やリサイクル原料の供給には制限があります。

当社の策定したサステナブルカッパー・ビジョンは、銅鉱石とリサイクル原料双方を活用する「グリーンハイブリッド製錬」を通じて、拡大する銅需要を支える安定供給体制を構築することを目指すものです。サステナブルカッパーの進化と普及に向けたその施策の一つとして、リサイクル原料比率(原料投入比率もしくは製品中の含有比率)を2040年に50%以上にまで高めるべく技術開発に取り組んでいます。そのためにはリサイクル原料の集荷・処理体制の拡充が不可欠であり、設備投資やM&Aによるサプライチェーン強化のみならず、サステナブルカッパーの普及に向けて協働いただける企業、自治体、大学や研究機関とのパートナーシップ(グリーン・イネーブリング・パートナーシップ)の構築を通じて、パートナーとの製品・スクラップ回収、原料再利用や共同技術開発を進めていきます(→P26参照)。

脱炭素社会の姿の一つとして、電気自動車(EV)の普及が見込まれています。これによりEVに搭載されるリチウムイオン電池(LiB)に用いられるリチウム、コバルトやニッケルの需要が増加します。また、これらの資源を巡る地政学リスクや資源ナショナリズムの高まりが懸念されています。さらに、将来的にはLiBの大量廃棄も予想されることから、LiBの効率的なリサイクルが求められています。

当社グループでは、廃棄された車載用LiBから、これらの金属を車載用電池材料の状態で抽出する「クローズドループ・リサイクル」の実現を目指して技術開発・実証実験やサプライチェーン全体での資源循環システムの構築に取り組んでいます(→P48参照)。

LiBリサイクルのベンチスケール設備

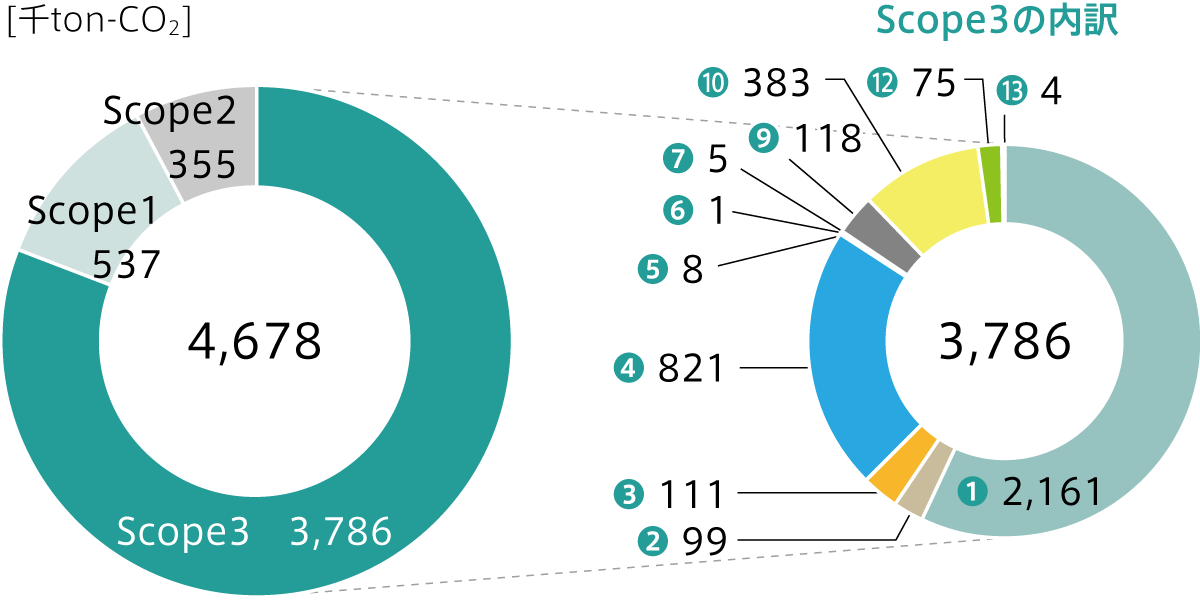

2030年度・2050年度のCO2自社総排出量削減目標に向けて、①CO2フリーの電力導入、②再生可能エネルギーの創出、③エネルギーロスゼロ化活動の推進、④脱炭素に向けた燃料転換や技術開発の4つの重点活動に取り組んでいます。この結果、2021年度のCO2自社排出量(Scope1,2合計)は892千t-CO2となりました。

当社グループでは、CO2排出量について従来のScope1, 2に加えて、当社の事業や製品全体で生じるCO2排出量を把握するため、間接的な排出量であるScope3の算定に2021年度から着手しました。カーボンフリープロジェクトを中心とする全社横断の取り組みで、社外専門家の知見を得ながら、2020年度、2021年度の実績を算定しました。今後、各カテゴリの算出方法や精度の向上、また排出量削減目標の策定とその実行に向けて検討していきます。

特集1 サステナブルカッパー・ビジョン > Scope3 CO2削減への対応

Scope1,2は量的重要性の高い拠点を対象に算定しています。Scope3は生産活動を行っている拠点を中心に算定しており、またカテゴリごとにバウンダリが異なります。なお、カテゴリ❽,⓫,⓮,⓯は当社グループで該当活動がないため算定していません。

❶購入した製品・サービス、❷資本財、❸Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー活動、❹輸送、配送(上流)、❺事業から出る廃棄物、❻出張、❼雇用者の通勤、❽リース資産(上流)、❾輸送、配送(下流)、❿販売した製品の加工、⓫販売した製品の使用、⓬販売した製品の廃棄、⓭リース資産(下流)、⓮フランチャイズ、⓯投資

2050年度の想定として、なりゆきでは事業拡大による排出量増加が見込まれます。これに対して、既に開始している4つの重点活動を中心として、省エネ、再エネ買電・自社創出、電化・燃料転換、プロセス変更、炭素回収・炭素循環※を組み合わせることで、2050年度に自社総排出量(Scope1,2)の実質ゼロを目指します。

リサイクル事業(「グリーンハイブリッド製錬」の進化)や先端技術素材・製品の供給を通して、社会全体のCO2削減に貢献します。当社グループのCO2排出量を実質ゼロとすることとあわせて、社会全体のCO2排出量を減少させることを目指します。

当社グループのCO2自社排出量の約6割は電力に由来するため、2020年度よりCO2フリー電力※の導入を開始しました。2021年1月には、当社グループ電力使用量全体の約2割(2018年)を占めたカセロネス銅鉱山での導入を皮切りに、2022年度からは契約上の制約がある一部拠点を除き、国内の主要拠点でCO2フリー電力への切り替えを完了しました。海外拠点においても順次、切り替えを進めています。

倉見工場

磯原工場

日本だけでなく当社が事業を展開する世界各国が再生可能エネルギー比率を高める目標を打ち出していますが、社会全体のカーボンニュートラルを実現するには十分な量ではありません。当社グループは、CO2フリー電力を購入するだけでなく、自社で再生可能エネルギーを創出することにも取り組んでいます。

これまでも国内外事業所で水力、バイナリー、太陽光発電設備を導入してきましたが、2022年2月にはJX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場で初のPPA※によるオンサイト太陽光発電設備が稼働を開始しました。2022年6月には磯原工場でもPPAによる太陽光発電を開始し、いずれも全量を自家消費しています。今後もさまざまなスキームを用いて再生可能エネルギーの創出拡大に取り組みます。

| 当社 柿の沢発電所 | 水力発電 | 25,636 |

| JX金属プレシジョンテクノロジー(株)掛川工場 | 太陽光発電 | 979 |

| 下田温泉(株) | バイナリー発電 | 340 |

| 台湾日鉱金属股份有限公司 | 太陽光発電 | 235 |

掛川工場屋上に設置した太陽光発電設備

磯原工場屋上に設置した太陽光発電設備

電力多消費型の産業を営む当社グループでは、これまでも事業活動のあらゆるステージで省エネ活動を推進してきましたが、CO2ネットゼロの達成に向けて、新たな切り口によるゼロ化活動の推進が必要と考えています。例えば、コスト削減軸を超えたCO2削減軸による設備更新や、設備運用方法の抜本的見直しなど、グループ全社員からアイデアを募り、エネルギーロスゼロ化に挑戦していきます。

こうした取り組みを促進するため、今中計では200億円のESG投資枠を設けました。ESG投資枠においては限定的ながらインターナルカーボンプライシング(ICP)を導入し、脱炭素をはじめとするESGに貢献する取り組みを資金面からも裏付けています。

当社グループの事業プロセスでは、電力以外のエネルギー源として重油、還元剤としてのコークス等を利用しており、これらからのCO2排出についても削減に取り組んでいます。その候補の一つが燃料転換で、産業界では水素やアンモニアなど新たな燃料の技術開発が進んでいますが、当社でもこれらの利用を検討していきます。

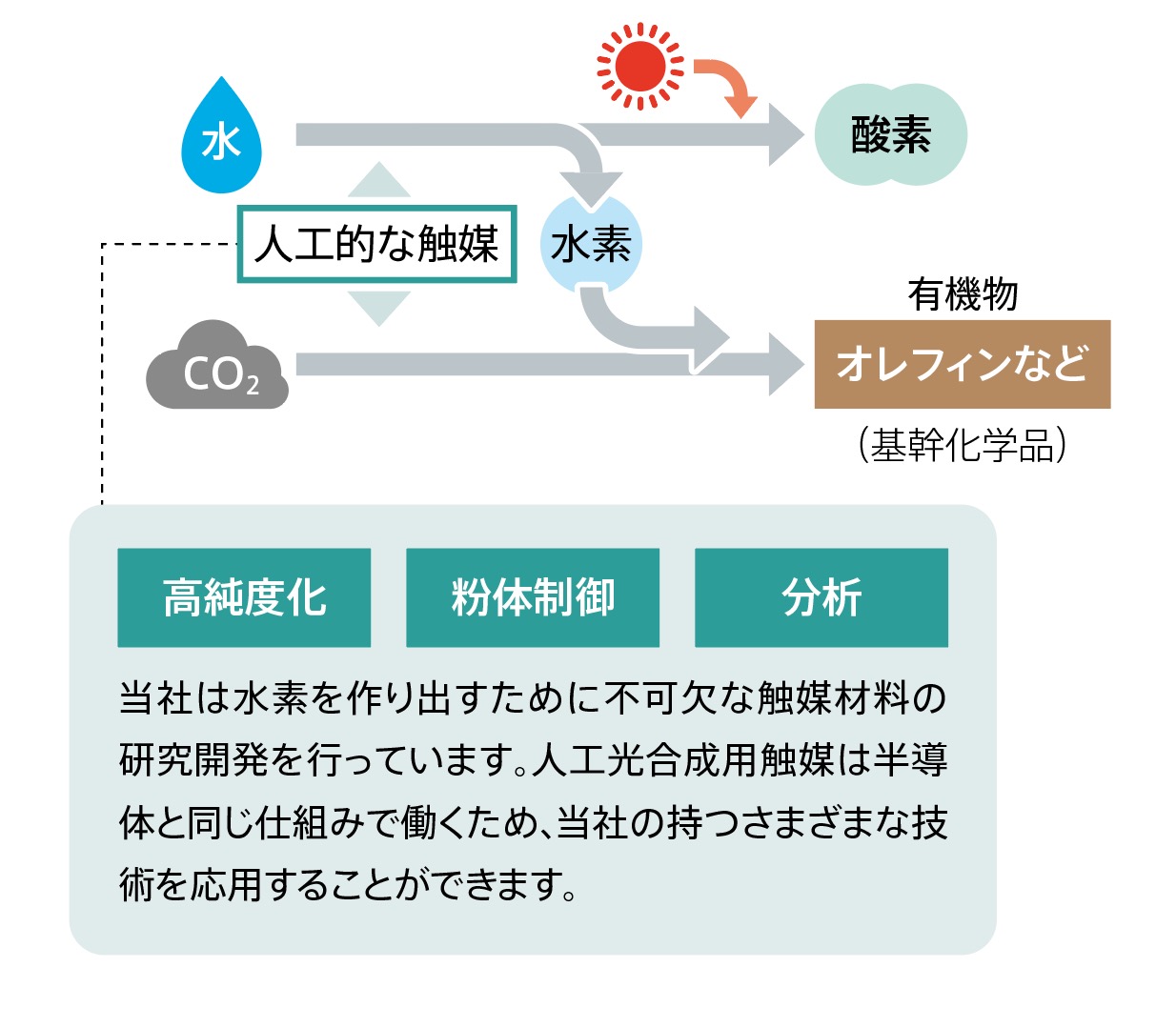

技術開発の一例として、2021年2月には人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)の第二期の活動に参画することを発表しました。人工光合成技術は、太陽光エネルギーと触媒により水を水素と酸素に分解するとともに、水素を二酸化炭素と反応させて燃料や化学原料を生み出す技術であり、日本が世界に先駆けて開発をしています。

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが世界的に加速する中、グリーン水素※1を生成する技術として、関心が高まっています。今回当社が参画することを決定したARPChemは、人工光合成技術の実現を目的に経済産業省主体で形成された研究組合です。2012年度から2021年度にかけて行われた第一期の活動では、世界で初めて人工光合成の実証試験を開始するなどの成果を挙げました。第二期の活動では今後10年間をかけて、国内を代表する企業や研究機関※2が得意技術を持ちより、触媒開発、水素分離膜の開発、安全性検証の各テーマで、社会実装を見据えた技術開発を進めます。

当社は、タンタルやチタンをはじめとする高純度金属や、これまで培ってきたさまざまな技術を提供することで、太陽光エネルギーの変換効率向上に資する触媒の開発にも貢献します。

※経済産業省資源エネルギー庁ホームページをもとに当社で作成

人工光合成技術のテストプラント(ARPChem提供)

当社グループは、脱炭素・循環型社会の実現に向けた取り組みの一環として、「サステナブル・ファイナンス」を活用していきます。サステナブル・ファイナンスとは、環境・社会課題解決の促進を金融面から誘導する手法であり、当社グループは、継続的かつ計画的な活動のため、資金調達コストの低減、事業機会の拡大を目的に、業界に先駆けて活用に着手しました。

近年、サステナブル・ファイナンスが一段と重視されるようになる中で、従来あるグリーン・ボンドやサステナビリティ・リンク・ローンとは異なる新しい金融手法である「トランジション・リンク・ローン(TLL)」が注目されています。

これまでの手法は、パリ協定の温室効果ガス削減目標の水準に沿った脱炭素の達成を前提としており、早期の脱炭素が難しいGHG多排出産業に対する支援の遅れが懸念されていました。しかし、TLLでは企業の長期的なトランジション(移行)戦略そのものが評価対象となるため、より幅広い事業において資金調達が可能になります。

現在、GHG多排出産業による長期的なトランジション戦略の遂行を後押しする仕組みとしてTLLへの期待が高まっており、国内外でルールの整備が進められています。

TLLでは、企業のトランジション戦略と整合するサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs)が設定され、SPTs達成状況に応じた金利条件の連動等のインセンティブが付与されます。当社グループは、2022年6月、国内非鉄金属業界として初めて、「トランジション・リンク・ローン・フレームワーク(TLLF)」を策定しました。このフレームワークは(株)みずほ銀行の支援を受けて策定したもので、経済産業省・環境省・金融庁の定める「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」などの各種原則、ガイドラインとの適格性に関する第三者評価を取得しました。

当社のTLLFでは2つのSPTsを設定し、その達成状況をTLLの金利条件と連動させることにより、当社としてトランジション戦略の実行をコミットする仕組みを構築しています。

当社では、策定したフレームワークに基づき、2022年6月に(株)常陽銀行との間でTLLの契約を締結しました。これは国内非鉄業界におけるTLLの第一号案件であり、茨城県日立市で建設中の半導体用スパッタリングターゲットの新たな生産拠点である日立北新工場(仮称)における環境対応費用に活用される予定です。

日立北新工場(仮称)