当社グループは事業活動が環境へ及ぼす影響を十分に認識し、資源と素材の生産性を高める技術開発の推進により、地球規模の環境保全に貢献することを基本方針としています。また、事業の遂行にあたっては、サプライチェーンのあらゆる段階において環境負荷を低減することを追求しています。

評価: 達成・順調 未達

| KPI | 2021年度実績・進捗 | 評価 |

|---|---|---|

| CO2自社総排出量:2050年度CO2ネットゼロ、 2030年度50%削減(2018年度比)に向けた 取り組みの推進 |

目標達成に向け発足したカーボンフリープロジェ クトを通じた活動を継続し、各拠点でのCO2フリー電 力の導入やネットゼロに向けた事業部別のロードマッ プの作成をはじめとする脱炭素に向けた各種取り組み を推進しました。 |

|

| リサイクル原料比率:リサイクル原料品目の拡大 | 銅製錬におけるリサイクル原料比率(原料投入比 率もしくは製品中の含有比率)を2040年に50%以上に 引き上げる目標に向け、リサイクル原料増処理に向け た設備増設や物流の効率化などに取り組みました。 |

|

| 埋立処分比率:2021年度1%未満 | 環境に及ぼす影響を最小限に抑えることを目的と して、廃棄物を削減すべく埋立処分比率1.0%未満を 維持する目標を掲げています。2021年度の埋立処分比 率は0.68%でした。 |

当社グループでは、気候変動を地球規模で解決すべき喫緊の課題と捉え、その解決に寄与するべく、CO2ネットゼロを最終目標に掲げ、その達成に向けた取り組みを一層加速しています。

特集2 JX金属グループの気候変動戦略当社グループは、資源の価値を最大限に保ちながら循環を繰り返し、最終的に廃棄される資源を最小化していくことが素材産業に関わるものの使命であると認識しています。この考えのもと、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現を目指しています。

特集1 サステナブルカッパー・ビジョンLiBに使用されるニッケル、コバルト、リチウム等のレアメタルは、我が国では産出されず特定の国・地域に偏在しており、これら資源の利用・確保に係る環境負荷やサプライチェーンリスクの低減が重大な社会課題となっています。

当社は2020年から日立事業所に車載用LiBをリサイクルする連続式小型試験装置(ベンチスケール)を設置し、使用済みの車載用LiBからレアメタルを回収、再び車載用電池の原料として使用する「クローズドループ・リサイクル」の実現に向けた技術開発に取り組んできました。2021年度上期には、JX金属サーキュラーソリューションズ(株)において、高純度硫酸ニッケル回収の実証試験を、2022年度上期からは高純度硫酸コバルト回収の実証試験を開始しました。さらに、2023年度を目途に高純度炭酸リチウム回収についても実証試験を実施していきます。

今後、廃車載用LiBに含まれる金属の回収率を上昇させ、EUの電池規則の要求に適応できるプロセスを確立し、循環経済型のグローバルなニーズに応えていくことを目指しています。

日立事業所のベンチスケール設備

2021年8月、当社は使用済み車載用LiBリサイクル事業および電池材料事業を推進するための新会社「JX Metals Circular Solutions Europe GmbH(JXCSE)」を、ドイツ連邦共和国フランクフルト市に設立しました。欧州では2020年12月に電池規則案が発表され、EVの普及とあわせて、バッテリーリサイクルの議論が進んでいます。当社はこれまでも、ドイツを本拠とする当社グループのTANIOBISを通じて、欧州自動車メーカーなどとの協業を見据えたLiBリサイクルの事業化への取り組みを進めてきました。今後はJXCSEを加え、新たに材料開発も含めた総合的な取り組みとして推進していきます。

また国内では、2021年10月にクローズドループ・リサイクルのための技術開発を推進する「JX金属サーキュラーソリューションズ(株)」が操業を開始しました。

JX金属サーキュラーソリューションズ(株)

2021年8月、技術本部技術戦略部内のLiBリサイクル事業推進室に、薄膜材料事業部で手掛ける全固体電池用材料の開発に係る総括業務を統合し、「電池材料・リサイクル事業推進室」を設置しました。また、磯原工場製品開発センターで行っている全固体電池用材料の開発業務を技術開発センターに移管して、同センター内に「電池材料グループ」を設置しました。

当社はこれまで、LiBのクローズドループ・リサイクルの実現に向けたリサイクル技術の開発を行うと同時に、次世代電池として期待される全固体電池向け材料の技術開発を行ってきました。今回の組織変更により、LiBリサイクルと材料開発を一元的に進める体制を構築しました。社内の電池関連のリソースを集約することで事業化を加速するとともに、材料開発の知見を活かしたリサイクル材の品質向上やサプライチェーン全体を見通した技術開発などのシナジーが期待できます。今後、当社グループでは「電池材料・リサイクル事業推進室」が中心となり、国内外の拠点と連携しながら車載用LiBのリサイクルの実現に向けた取り組みを進めていきます。

当社グループのTANIOBISは、LiBに使用される材料の回収および再利用に関する共同研究開発を目的としたコンソーシアム「HVBatCycle」へ参画しています。ドイツ国内ではこれまでフォルクスワーゲングループの主導のもとで、産業界およびアーヘン工科大学、フラウンホーファー研究機構などの学術機関の共同により、電池を構成する正極材、電解液、グラファイトのクローズドループ・リサイクルに関する手法の研究・開発が行われてきました。今般、これを発展させる形でドイツ連邦経済・気候保護省の支援により本コンソーシアムが結成されました。

本コンソーシアムにおいてはTANIOBISの主要拠点であるゴスラーに、当社グループで培った技術をベースとした湿式プロセスの研究開発設備を新設し、フォルクスワーゲン社から提供される電池粉を用いて、プロジェクトパートナーとともに、高品質な電池原料を高収率で回収すべく、プロセスの最適化に取り組みます。EVの普及拡大に向けて産官学の取り組みが活況を呈する欧州において、車載用LiBリサイクルの社会実装に向けて、さらに歩を進めていきます。

JXCSEでは、2022年4月に(株)みずほ銀行との間でグリーンローン組成に係る契約を締結しました。グリーンローンとは、融資の国際ガイドラインであるグリーンローン原則に準拠し、環境課題の解決および緩和に資する事業の資金を調達するために実行されるローンで、本件ではドイツにおいて推進するLiBリサイクルの研究開発用設備の建設に活用される予定です。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が運営するグリーンイノベーション基金は、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の中で「経済と環境の好循環」を作り出すために組成された基金で、研究開発・実証から社会実装までを見据えた企業等の取り組みに対して、長期にわたる継続的な支援を目的とするものです。

当社グループでは、「クローズドループ・リサイクルによる車載用LiB再資源化」事業を提案し、2022年5月に採択されました。これを機に、貴重な金属資源の有効利用を促進するための技術開発をより積極的に推進していきます。

当社グループの台湾日鉱金属股份有限公司 彰濱リサイクルセンターでは、リサイクル原料の取扱量の増加を目的として、建屋とリサイクル設備の増設などにより、集荷・処理能力を500トン/月から2.4倍の1,200トン/月に拡大。2021年4月から稼働を開始しました。

台湾は、最先端の電子産業の集積地域であるとともに、廃電気・電子機器の回収システムが整備されているため、今後もリサイクル原料の発生増が予想される地域です。当社は台湾において、これまで培ってきた迅速かつ正確な分析・評価技術を活用し、原料の増集荷を進めていきます。

新設された破砕機および自動サンプリング設備

JX金属製錬(株)佐賀関製錬所では、大分県大分市の大分港大在西地区に「大分リサイクル物流センター」を新設し、2021年10月より稼働を開始しました。鉱石原料とリサイクル原料の最適なミックスの仕方を追求することで事業の強靭化を目指す佐賀関製錬所では、同センターをリサイクル原料の集荷拠点と位置付けています。銅やレアメタルをはじめとする資源循環の中枢を担う拠点として、効率的な原料分析を実施するほか、保管建屋、輸送効率化のための原料圧縮機等を設置するなど機能強化を図っています。

2021年9月に行われた開所式の様子

リサイクル原料には基板樹脂や筐体プラスチックなどの可燃物が多く含まれており、これらをそのまま銅製錬工程にて処理すると、可燃物の急激な燃焼によって排ガス量が増大し、操業が不安定となってしまいます。そのため、より多くのリサイクル原料を効率的に製錬するためには、前処理技術や設備の高度化が必要となります。

佐賀関製錬所では、大型前処理煆焼炉(キルン炉)1基を増設し、2022年4月より稼働を開始しました。これにより、リサイクル原料に付着した樹脂などを効率的に取り除くことが可能となり、前処理能力を現状比5割増の月間1万トン弱まで引き上げることが可能となりました。

リサイクル原料の焼却前と焼却後

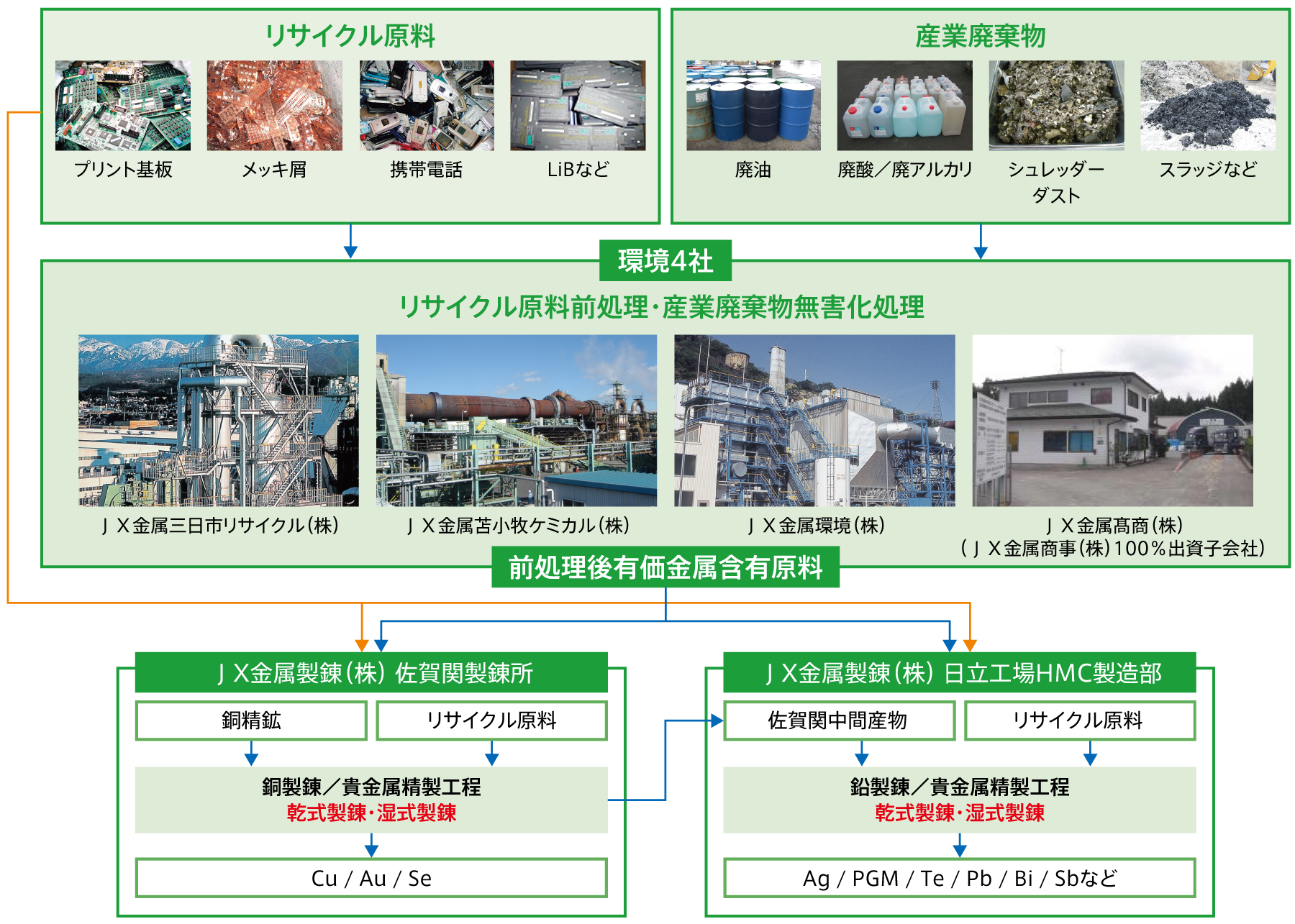

当社グループの環境事業は、工場から出されるスクラップ、生活から発生する使用済みの廃電気・電子機器等に含まれる銅や貴金属などの有価金属の再資源化を目指して、グループ内環境関連会社が連携し、一体となって資源循環型社会の実現に向けて取り組んでいます。

産業廃棄物を処理する際、多くの場合にはその焼却灰や焼却残渣などの二次廃棄物が発生し、これらの多くは最終処分場などに埋め立てられます。当社グループの環境リサイクル事業では、「捨てない、埋めない」をスローガンとしたリサイクルシステムを構築し、この二次廃棄物も再資源化する「ゼロエミッション」による産業廃棄物処理および非鉄金属リサイクルを追求しています。

当社グループでは、「生物多様性の保全」を重要な経営課題であると認識しています。特に鉱山での操業は地域の生態系との関わりが強いため、十分な配慮が必要であり、国内外でさまざまな取り組みを実施しています。

当社が操業を行うチリのカセロネス銅鉱山では、生物多様性の保護を目的として15種類、48,200本の原生植物の植林が1.43km²のエリアで進められています。植林するエリアは、鉱山敷地内のラマディージャス、敷地外のマイテンシージョおよびアモラーナスに位置しています。また、植林のほかにも現地に自生する植物の生育状況のモニタリング、カセロネス銅鉱山周辺に自生する高地特有の植物の繁殖・分布と気候の影響等との関連性の研究も進められています。2021年は新たに6,000本を植林し、これまでに0.98km²のエリアで計24,500本の植林が完了しました。

カセロネス銅鉱山周辺に自生する植物

当社グループでは鉱山跡地を中心に、全国各地で森林整備活動を行っています。社員とその家族が参加し、自然とのふれあいを通じて、地域の環境を守ることの大切さを伝えていく活動となっています。

当社の日立事業所に隣接する鞍掛山には、かつて日立鉱山が植林を行った大島桜や山桜が500本ほど生育しています。その木々を守り、市民の憩いの場をつくるため、また未来の子どもたちの環境教育の場をつくるための活動が、日立市「鞍掛山さくら100年委員会」が主催となって2008年から行われています。2021年度は、前年度に続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から森林整備活動の開催中止を余儀なくされました。2022年度には活動を再開し、2022年11月に実施する予定です。

森林整備活動の様子

当社グループは、鉱山の閉山時における周辺地域の環境・社会への影響を最小化することが重要と考えています。海外において稼働中のカセロネス銅鉱山については、関係当局、地域コミュニティ等のステークホルダーとの対話を通じて閉山計画を策定した上、必要な対策を実施するための財政的な準備等を実施することにより、閉山時の適切な対応を担保しています。

当社グループは1905年の創業以来、全国各地で鉱山を操業し、非鉄金属などの安定供給と日本の経済発展に貢献してきました。しかし、国内ではそのほとんどが鉱量枯渇に伴って操業を停止しており、現在では休廃止鉱山として坑廃水処理などを行い、自然環境の維持・保全を図っています。

当社が所管する休廃止鉱山については、JX金属エコマネジメント(株)が管理を担っています。主な業務は、坑廃水の無害化と、堆積場や坑道などの維持・保全です。

坑廃水は、雨水などが鉱山に残る鉱石や堆積場の捨石・鉱さいなどに接触することによって、金属を含む強酸性となるため、1日たりとも休むことなく処理を行う必要があります。

また、堆積場については、近年の線状降水帯による豪雨や大規模地震に対応するための工事を進めています。こうした休廃止鉱山の管理により、自然環境の保全に努めています。

見立鉱山新集水桝設置工事

豊羽鉱山石山堆積場整備事業

豊羽鉱山周辺の紅葉風景

2011年3月に発生した東日本大震災により、大谷、高玉の両鉱山の堆積場が被災しました。ともに、その耐震強度は震災時点での建設基準を満たしており、国が想定している地震の程度「レベル1」には耐えられるはずでした。しかしながら、実際の地震の程度が、国が想定していた耐震基準を遥かに上回ったため災害が発生しました。この反省をもとに、堆積場の耐震基準を再検討するため、有識者(学者・専門家)を交えた委員会を組織し、耐震性について自主的に「レベル2」地震※に耐えられることを基準としました。併せて、気候変動の影響により近年各地で多発している集中豪雨に対する安定性についても、厳しい自主基準を定めました。

これらの耐震、豪雨に対する自主基準に基づき、国内51ヵ所すべての堆積場に対してリスク評価を行いました。対策が必要と判断された堆積場については、優先順位を定め2013年度から対策工事を実施しており、2024年度までにすべての対策工事を完了させる計画です。対策工事では、地盤改良(地震に対する安定度の確保)や水路の増強(豪雨時の排水能力の確保)などが行われます。

対策工事の例:砂防堰堤(流木止め)の設置

策工事の例:排水路の整備

当社グループの事業活動においては、銅鉱山の操業プロセスや製錬所での冷却水(主に海水)などとして多くの水を使用しています。水資源は当社グループの事業活動に不可欠であり、また当社グループの生産拠点等が立地する地域社会においても大切な資源であると認識しています。こうした考えのもと、これらの拠点では水使用量の適切な把握を行い、削減や再利用の検討を行うことで水資源の有効活用に努めています。

例えば、当社が操業を行うチリのカセロネス銅鉱山では、現地管理当局による水の使用許可量よりも、さらに厳しい使用量の上限を定め、取水量と排水量についての収支の状況を監視しています。また、鉱山の下流地域においては、海水からの脱塩処理水の供給を実施しており、農業用水や水道水として地域住民に使用されています。

当社グループでは、水不足、水質汚濁、気候変動に関連した洪水などの水リスクが当社グループの各生産拠点やサプライチェーンにどのような影響を及ぼすかを評価・確認しています。水リスクを評価するツールとして、世界資源研究所(WRI)が提供している水リスク評価ツール「Aqueduct」を用いてどのような水リスクがあるのか特定しています。2021年度は主な生産拠点である国内6拠点を調査した結果、水リスクが高いと評価された拠点はありませんでした。

当社グループでは、化学物質管理基準を自主的に定め、使用を管理することにより、その有害性の低減に努めています。また、グリーン調達ガイドラインにおいても製造工程および資機材に含有してはならない物質を明確に示しており、サプライヤーに対して周知しています。さらに、安全性情報について、お客様をはじめ製品に関わるすべての方に提供することに努めています。

当社グループでは、低濃度PCB処理事業やアスベスト処理事業などを通じて、有害廃棄物を無害化することで環境保全に貢献しています。JX金属苫小牧ケミカル(株)では、2014年に北海道内初の低濃度PCB廃棄物の無害化処理施設として環境大臣認定を受け、地域の低濃度PCB廃棄物処理に貢献しています。また、JX金属環境(株)では、アスベストの溶融無害化処理事業を行い、2021年度は、約3,409トンの廃アスベストを処理しました。

一方、当社グループ所有の高濃度PCB機器については、中間貯蔵・環境安全事業(株)における処理を進め、首都圏以外の事業所の高濃度PCB機器の処理は完了し、首都圏の事業所でも期限内に処理完了の予定です。また、低濃度PCB機器についても、JX金属苫小牧ケミカル(株)をはじめとする低濃度PCB処理認定業者による処理を計画的に進めており、処分期限2年前の2024年度までに処理完了の予定です。

JX金属苫小牧ケミカル(株)のロータリーキルン式焼却炉

私たちJX金属グループは、非鉄金属・先端素材の総合メーカーとして資源と素材の生産性革新に挑戦するとともに、各種環境規制の遵守はもとより、地球温暖化対策をはじめとする地球規模の環境保全に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献するため、以下の活動を展開します。

1. 技術革新とエネルギーの転換を推進し、温室効果ガス排出ゼロを目指すことで、脱炭素社会の実現に貢献する。

2. 社会の成長と高度化を支える環境に優しい先端素材を社会へ供給する。

3. すべての事業活動において、資源循環を推進し、ゼロエミッションを目指す。

4. 環境教育等により、従業員一人ひとりの環境保全意識向上を徹底し、より環境への負荷が少ない事業活動に繋げる。

5. 環境保全活動の情報をステークホルダーと共有し、社会との共生を図る。

当社グループでは環境マネジメントシステムの確実な運用により、各種法規制の遵守に努めています。遵守状況は本社環境安全部により統括管理され、安全・環境委員会を通じてESG推進会議に報告されます。毎年開催される環境管理担当者会議では、法規制の動向に関する情報提供や、各事業所における対応状況報告などを通じて、遵法体制の強化を図っています。また、各種法規制の周知徹底のため、本社および各事業所において、従業員の階層ごとに定期的な教育や研修・訓練などを行っています。

2021年度も環境に関わる法規制などの違反について、規制当局からの不利益処分(許可の取り消し、操業停止命令、設備の使用停止命令、改善命令、罰金など)はありませんでした。

当社グループでは、「環境基本方針」に基づいて定めた「環境保全行動計画」の確実な実施のため、ISO14001に則った環境マネジメントシステムを構築しています。当社社長をトップに経営層から各事業所・関係会社の従業員まで一体となって、環境保全の推進と環境リスクの回避を実現するため、各委員会の開催や部会の開催など多層的な管理体制を構築しています。なお、2021年度の環境事故の発生はありませんでした。

各事業所において年1回以上の内部環境監査を実施するとともに、本社環境安全部による環境安全監査を定期的に実施しています。2021年度は20ヵ所を監査しました。

安全衛生・環境保全に関する活動については、ESG推進会議の下部組織である安全・環境委員会において計画の策定・推進、活動状況のレビュー等を行っています。安全・環境委員会は、半期に1回開催しています。

磯原工場での環境安全監査の様子

当社グループは資機材の購入にあたり、環境負荷など社会的影響の低減を目的として「グリーン調達方針」を定め、これに基づき具体的なサプライヤーの選定条件を定めた「グリーン調達ガイドライン」を策定しています。本ガイドラインはグリーン調達に関して最低限遵守していただきたい「必須条件(最低要求基準レベル)」と、配慮していただきたい「実施要望条件(要望レベル)」を示しており、すべてのサプライヤーに対して適用されるものです。本ガイドラインは、当社が調達先に対して実施している「CSR調達アンケート」の中で遵守状況を確認しています。