主なベースメタルの一つである銅、および各種レアメタル・貴金属は、その優れた特性から電子機器の進化を支えてきました。当社グループは、これらの素材の技術的合理性や効率性、品質・特性のさらなる向上を追求し、今後到来するデータ社会やIoT・AI社会を支える製品・技術をいち早く社会に提供していきます。

評価: 達成・順調 未達

| KPI | 2021年度実績・進捗 | 評価 |

|---|---|---|

| IoT・AI社会に必要とされる先端素材の開発 | 伸びゆく需要を捉えるための新工場建設や用地取得を含む 能力増強計画やサプライチェーンの強靭化施策を相次ぎ発表し ました。また、昨年度に引き続き企業や大学との連携を通じた オープンイノベーションを推進し、IoT・AI社会に必要とされ る先端素材の開発に取り組みました。 |

|

| 技術立脚型経営を支える体制の構築 | 技術立脚型経営に向け、革新的な技術や製品を継続的に 生み出すことを目指し、開発のための体制を構築するとともに、 新たなイノベーションを生み出す開発人材の育成、人材の多様化の 推進等に取り組みました。 |

当社グループは、持続可能な社会の発展に貢献するべく、蓄積されたコア技術の進化・活用と、外部リソースとの共創を通じ、イノベーションに不断に挑戦していきます。

JX金属のコア技術半導体用スパッタリングターゲットや圧延銅箔といった先端素材は、近年需給がひっ迫しており、旺盛な需要に対応できる供給体制の構築が喫緊の課題となっています。当社は、こうした状況の中、先端素材の生産能力増強に向け、茨城県日立市内に2つの工場を新設することを決定しました。

半導体用スパッタリングターゲットについては、総額320億円規模、2020年度比約80%増の能力増強を行います。既存拠点の強化に加えて、約140億円を投じて日立北部工業団地内に溶解・圧延工程を担う新工場を建設する予定です。

圧延銅箔については、日立事業所内の白銀地区に総額160億円規模の新工場を設立する予定です。これまで日立事業所では最終工程である表面処理を行っていましたが、圧延工程の生産ラインを新工場にも設置し、2020年度比で約25%の生産能力増強を図ります。

日立北新工場(仮称)のイメージ(2023年度下期稼働開始予定)

日立新工場(仮称)のイメージ(2024年度上期稼働開始予定)

現在、DXや脱炭素化に向けた動きの加速などによって半導体産業の拡大が急速に進んでおり、当社の主要顧客である先端半導体メーカーが相次いで米国での投資を計画しています。既に当社は、米国における半導体産業の集積地であるアリゾナ州に半導体用スパッタリングターゲットの拠点(JX Nippon Mining & Metals USA, Inc.)を置いていますが、今後さらに顧客ニーズに応じた生産能力の増強が必要です。

そこで2022年3月、同じアリゾナ州に現拠点の約6倍となる約26万㎡の土地を取得しました。スパッタリングターゲット新工場を2022年度下期に着工し、2024年度以降に稼働開始する計画です。これにより、米国における生産能力は従来比2.5倍に拡大する見通しです。今後、同地を半導体用スパッタリングターゲットの拠点としてだけでなく、新規事業展開のための用地としても活用し、北米における先端事業分野の中心地としていく考えです。

新拠点のイメージ

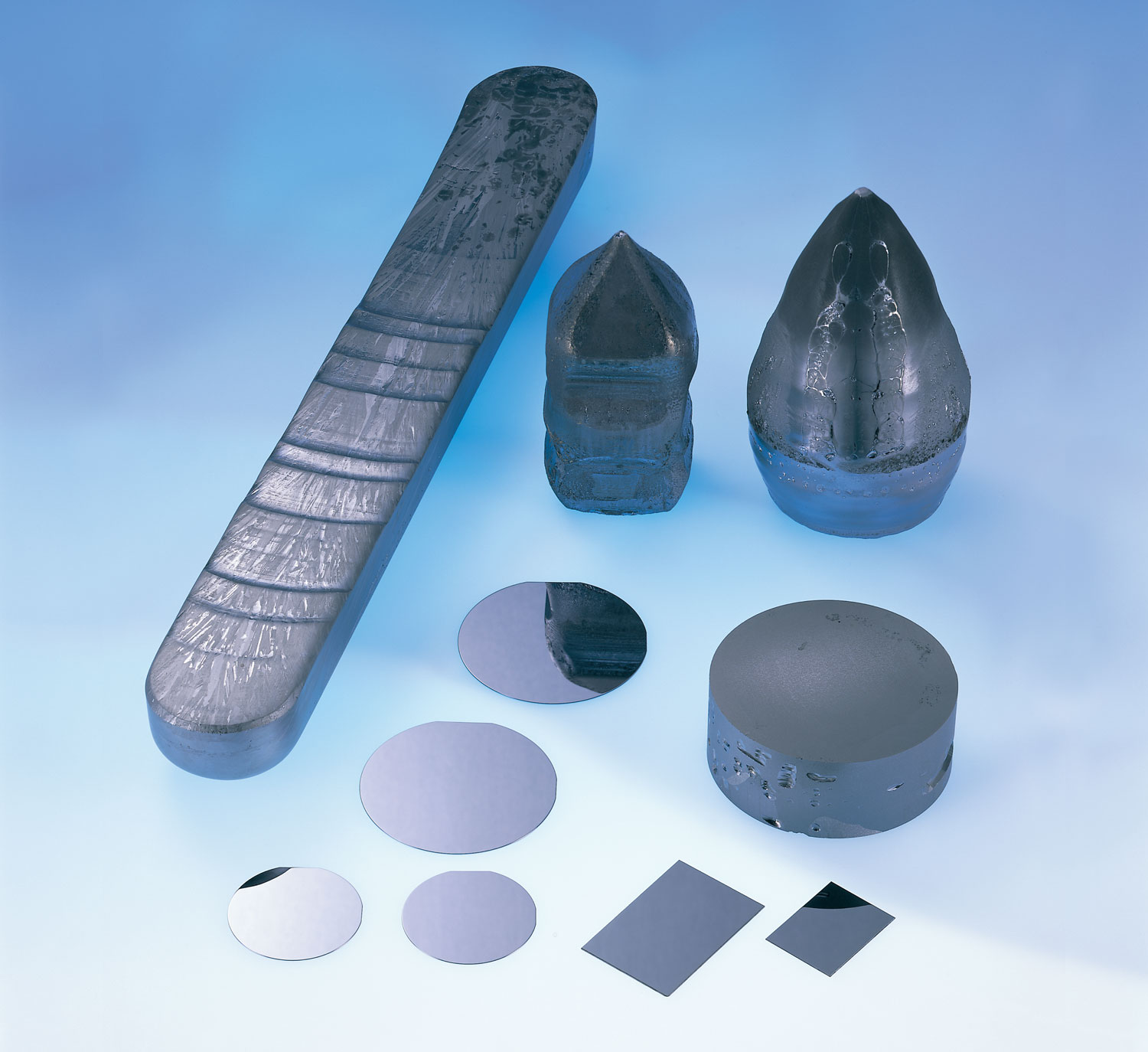

2022年4月、当社はタンタル・ニオブの精錬加工を行う東京電解(株)を完全子会社化しました。東京電解は1950年に設立され、高融点金属の溶解・精製において優れた技術と生産能力を有しており、現在は主に半導体の配線の保護材料であるタンタルスパッタリングターゲット向けの高純度インゴットを製造しています。

東京電解は当社グループのTANIOBISから高純度タンタル粉を調達し、それらを原料にインゴットを精製して当社の磯原工場に販売するという取引関係にありました。2021年4月に(株)マーキュリアインベストメントとともに東京電解に出資していましたが、今回の株式取得を通じて、パートナーシップをより強固なものとしました。今後、タンタルスパッタリングターゲット事業のさらなるサプライチェーン強化とともに、ニオブを中心としたレアメタル領域全般における当社グループとのシナジー創出を目指していきます。

光デバイスに用いる化合物半導体基板をはじめとする高機能な結晶材料は、「6G」時代におけるデータ通信の大幅な増加および高度なセンシング技術の実用化に不可欠な受発光素子や、脱炭素社会の実現に不可欠なパワー半導体など、さまざまな分野で需要が伸びていくことが予想されます。また、結晶材料分野は、当社が得意とする原料の高純度化技術などが強みとなる領域でもあります。

このような背景から、同分野における今後の事業規模拡大を見据え、2021年10月、「技術本部技術戦略部」内に「結晶材料事業推進室」を設置しました。既存事業の拡大戦略の企画・実行支援と次世代材料開発の推進を一元的に担う新組織として、次世代結晶材料の開発を積極的に進めていきます。

化合物半導体基板(インジウムリン、カドミウムジンクテルル)

2021年12月8日~10日、幕張メッセ(千葉県)で開催された「第8回メタルジャパン(高機能金属展)」に出展しました。各種高機能銅合金や各種開発製品をはじめとする金属・セラミックス材料を「3Dプリンター用金属粉」「熱の制御」など、テーマごとに紹介しました。また、昨年に続きオンライン上の特設サイトを用意し、パネルでは紹介しきれない製品や技術を分かりやすくお伝えしました。

展示会特設サイト

展示ブースにて

当社は米国半導体大手のインテル社が表彰する「EPIC Distinguished Supplier Award」を受賞しました。この賞は、同社がすべての評価基準にわたって優れたパフォーマンスを発揮したサプライヤーを表彰するもので、受賞のためには、サプライヤーは期待に応える高い目標を達成し、年間を通じたパフォーマンス評価で80%以上のスコアを獲得する必要があります。2022年の受賞者は、同社のサプライチェーン全体で26社のみでした。

同社のグローバルオペーションの責任者であるKeyvan Esfarjani氏は、「不安定なサプライチェーン環境が続いている中においても、機動性と柔軟性を提供することで、私たちの成功に欠かせない存在となっています」「JX金属からは、安全性、品質、多様性・包括性において卓越した協力と献身をいただいています。インテルの優れたサプライチェーンを支えるという役割において、私たちの期待を越えた活躍を果たしています。今回の受賞は、インテルの価値への献身とパートナーシップの証です」と述べています。

当社グループ各社が持つ独創的な技術とのコラボレーションや、大学など研究機関との共同研究、外部企業とのパートナーシップなど、さまざまな形での共創を推進し、新しい技術・価値の創造ができる体制の構築を目指しています。

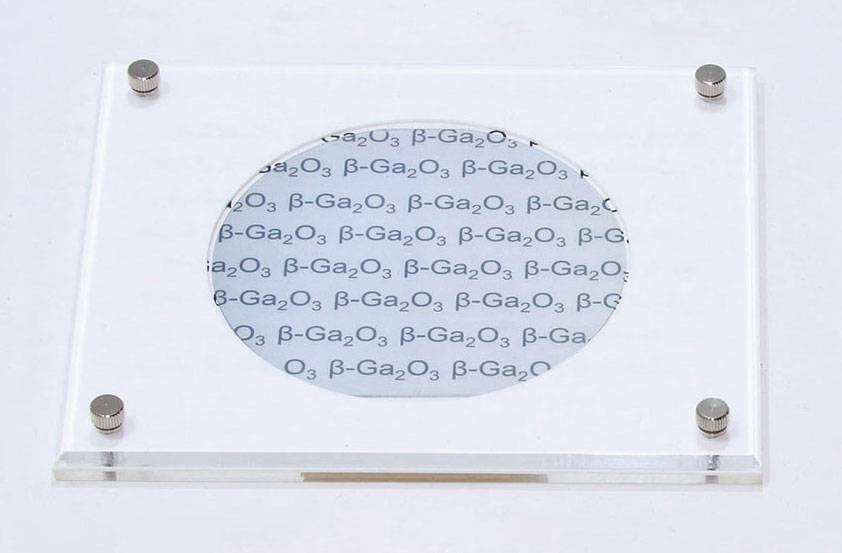

(株)ノベルクリスタルテクノロジーは、次々世代パワーデバイスに採用が期待される「酸化ガリウム結晶」の実用化に向けた開発を行うスタートアップ企業です。当社は2020年6月に同社へ資本参画をし、原料開発などの協業を行ってきました。同社では、高電圧対応ダイオードの製品化に向けた製造能力増強のための資金調達を目的として新たに第三者割当増資を実施することとなり、当社はこれを引き受け追加出資することとしました。

酸化ガリウムは、次々世代のパワーデバイス用材料として、EVなどの電源や送電系統システムの設計に変革をもたらし、エネルギーの有効利用に寄与することが期待されます。今後、両社の技術や知見を組み合わせることで早期の実用化に貢献していきます。

酸化ガリウム100mmエピウエハ・基板

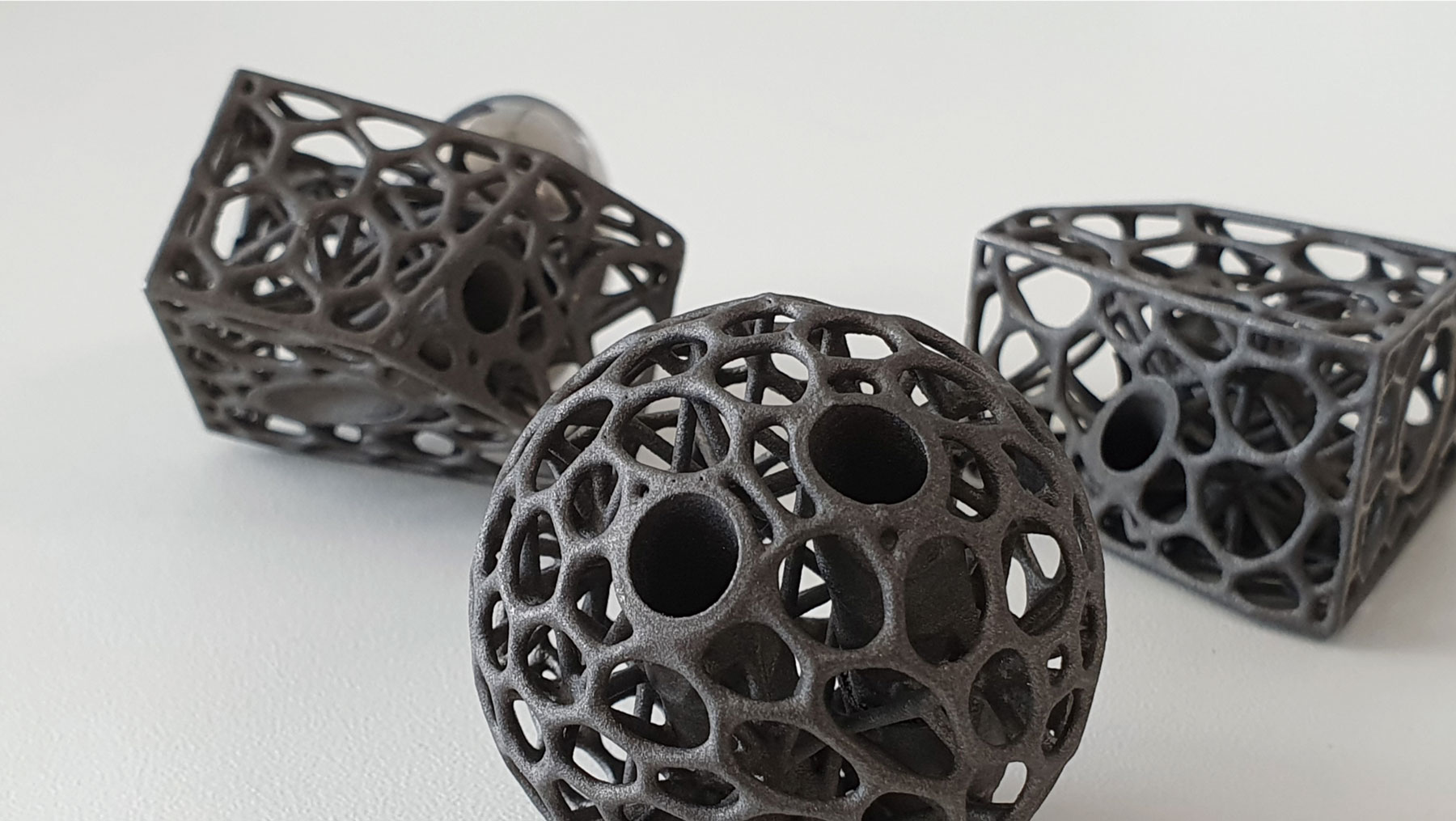

当社が出資する英国のAlloyed社は、金属3Dプリンター向けの合金設計、造形設計等の事業を展開する英国オックスフォード大学発のスタートアップ企業です。同社は金属3Dプリンター用途の一つとして、医療系インプラント(人工骨)向けの開発を当社および当社グループのTANIOBISと連携して進めています。

今回、足首用のインプラントを金属3Dプリンターで設計・造形することに成功し、2021年9月にはこれを用いた手術が初めて行われました。今後、足首向けインプラントの導入実績を増やしていくとともに、足首以外の部位用のインプラント設計の開発も進め、骨がんで苦しむ方々への貢献を目指していく方針です。

金属3Dプリンターで設計・造形された足首用のインプラント(人工骨)

2022年3月29日、当社はフランスのAgorize社と共同で新規事業の創出を目指し、アクセラレータープログラム「Innovation challenge for the Next Generation 2021-2022」の最終選考を実施しました。本プログラムでは、世界中のスタートアップ企業やアカデミアから全65件のバラエティに富んだアイデアをご提案いただきました。最終選考では、面談審査を通過した7社に対して技術の先進性や事業の魅力度、当社グループ事業とのシナジーの可能性といった観点から上位3社を選出。併せて選考を聴講した当社従業員の投票によるオーディエンス賞を決定しました。各社とは今後、共同開発、資金援助、資本提携、材料の提供、販売ルートの提供など、さまざまなパートナーシップの可能性を検討していきます。

| 順位 | 企業名 | 所在地 | ビジネスプラン |

|---|---|---|---|

| 優勝 | Additive Flow | イギリス | 金属AM向けマルチスケール設計最適化ソフトウェア |

| 準優勝 | PrintCB | イスラエル | プリンテッドエレクトロニクス向け銅インク |

| 3位 | Outsense Inc. | 日本 | 形状自動生成・簡易解析ツールによる新規銅箔形状の探索 |

| オーディ エンス賞 |

最終選考会の様子(オンラインで開催)

2022年2月、当社はリチウムイオン電池に用いられるスマート3D電極の開発を行うイスラエルのAddionics社へ出資し、資本参画しました。同社はリチウムイオン電池用3D電極の開発に取り組むスタートアップ企業で、AI技術を活用し、多孔質構造を有する3D形状の電極の開発を進めています。この3D電極は一般的な電極と比較して、電池の出力密度を向上させる役割を果たす活物質の塗工量の増加や、電池内部の電気抵抗の低減が可能です。このため、EVの航続距離の延伸、IoTデバイスの小型化、充電時間の短縮などに寄与できるものと期待されています。

当社では今回の出資を起点にAddionics社との関係強化を進め、将来的な協業も視野に入れながら、電池材料関連分野の事業開発を推進していきます。またこれを機に、テック系企業の集積地であるイスラエルの優れたスタートアップ企業や学術機関とのネットワーク構築を進め、新規事業創出につなげていきます。

2021年11月、「JX金属-産総研 未来社会創造 素材・技術連携研究ラボ」を設立しました。当ラボは、両機関が有する素材開発技術、製造プロセス技術を融合・発展させることにより、高機能な次世代デバイス向け材料を早期に社会に実装することを目指します。研究内容として、次世代無線通信の基盤技術を確立するための、フレキシブル配線板の新規製造法の開発、銅箔/樹脂接合技術および銅箔、銅箔/樹脂接合材の高周波導電率の評価などに取り組んでいます。また、非鉄金属に関するさまざまな領域での素材や技術の開発を推進していきます。

当社 村山社長(左)、産業技術総合研究所 石村和彦理事長(右)

当社は、(株)みらい創造機構が運営するベンチャーキャピタルファンド「みらい創造二号投資事業有限責任組合」へ5億円の出資を決定しました。みらい創造機構は、東京工業大学と連携したベンチャーキャピタルで、素材、化学、半導体、IoT、宇宙、ロボティクスなどの領域のシードステージ※1やアーリーステージ※2にあたるスタートアップ企業への投資および、次なるステージへの移行に向けた経営支援を行っています。これまで31社に投資しており、複数社が上場するなどの実績があります。

当社はこれまで、主にアーリーステージのスタートアップ企業への出資や協業を推進してきましたが、取り組みの裾野をさらに広げるべく、ベンチャーキャピタルファンドへの出資を決定しました。本出資を通じて東工大の優れた研究成果の事業化を支援し、協業へとつなげていくことを目指します。

みらい創造機構との交流会の様子

近年、非鉄金属素材の安定供給へのニーズが高まっている一方で、国内の非鉄製錬・リサイクル関連分野の研究者・技術者は減少の一途を辿っています。こうした現状を踏まえ、当社では、東京大学生産技術研究所と協働して、新たな環境調和型リサイクル技術の開発とともに、それを担う人材の育成を目的とする組織「非鉄金属資源循環工学寄付研究部門(JX金属寄付ユニット)」を2012年より設置しました。

2021年度の主な活動はコロナ禍のため、前年度に引き続きシンポジウムをWEBで開催し、国内外から多数の方に参加いただきました。

こうした中、本ユニットは2022年1月に第3期(5年間)を開始しました。第3期では、非鉄金属産業の重要性と将来性に関する理解増進ならびに普及啓発活動をさらに進化させるとともに、SDGs実現に向けた諸活動や次世代育成活動としてSTEAM教育※関連活動にも注力する予定です。

第3期開始の記者会見にて

左から当社 諏訪邉執行役員、当社 谷常務執行役員、黒川特任教授、所特任教授、当社 菅原副社長、岡部所長・特任教授、菅野特任教授、大内特任講師

JX金属寄付ユニットでのこれらの活動が評価され、2022年度「東京大学稷門賞※」を受賞しました。「東京大学稷門賞」は2002年に設置された東京大学の顕彰制度で、ボランティア活動や寄付講座・研究部門等により、東京大学の活動の発展に大きく貢献した個人、法人または団体に対し贈呈されるものです。長年にわたり優秀な人材と高度な情報が全世界から集まる研究・交流、教育拠点の形成に大きく貢献している点が評価され、今回の受賞に至りました。

顕彰楯贈呈の様子(藤井輝夫 東京大学総長(左)と当社 村山社長(右))

※役職等は2021年度時点のもの

特任教授岡部 徹

東京大学生産技術研究所 所長

持続型エネルギー・材料統合研究センター 教授

特任教授所 千晴

早稲田大学理工学術院 教授

東京大学大学院工学系研究科 教授

東京大学生産技術研究所 特任教授

特任教授黒川 晴正

東京大学生産技術研究所 特任教授

特任教授菅野 智子

東京大学生産技術研究所 教授、産学協創推進本部 副本部長

広報戦略本部広報戦略企画室 副室長、弁理士

特任講師大内 隆成

東京大学生産技術研究所 講師

持続型エネルギー・材料統合研究センター 講師

※役職等は2021年度時点のもの

2021年7月

第96回レアメタル研究会「総合討論LIBのリサイクルはどうあるべきか?」

2021年11月

日本学術会議公開シンポジウム「なぜSDGs?資源・材料循環におけるSDGsとカーボンニュートラル」(共催)

当社 安田取締役常務執行役員が「SDGsへの非鉄金属企業の貢献の現状と展望~資源・材料循環におけるSDGs~」と題して講演し、当社の取り組みを紹介

2022年1月

本ユニット第3期開始記者会見

記者会見とあわせて本ユニットが合同共催者となっている「第9回貴金属シンポジウム~貴金属の製錬・リサイクル技術の最前線~」を開催

当社グループでは、生産や開発分野でのDX対応や新規開発アイデア創出のプラットフォーム整備、開発プロセス管理の強化等を進め、脱炭素技術など革新的な技術や製品を継続的に生み出す仕組みの構築を進めています。加えて、当社の技術開発や技術立脚型の事業開発を担う人材の育成も進めています。

当社では、事業開発の管理体制として「ステージゲートプロセス」を導入しています。また、テーマ・アイデア創出のプラットフォームとして、「Idea Seed Bank」を実施しています。こうした取り組みは、全社的な技術戦略の企画・立案を行う専門部署である「技術戦略部」が担当しています。

新規開発テーマの推進にあたり、当社では開発プロセスを複数のステージに分割して審査を行う「ステージゲートプロセス」を導入し、新規製品・技術における中長期テーマの探索から事業化に向けた活動を行っています。このステージゲートプロセスを有効に機能させることにより、脱炭素技術など革新的な技術や製品を継続的に生み出す活動を推進しています。

技術戦略部の取り組みの一つである「Idea Seed Bank(ISB)」は、社員のアイデア創出・育成を促すためのプラットフォームで、アイデアの着想支援から社内審査に向けたサポート、メンバー同士でのディスカッションなどが行われます。所属部署や拠点を超えた交流の場にもなっており、社員は刺激を受けながら自身のアイデアを形にしていきます。2021年8月にはISBで創出されたアイデアが事業部の開発テーマに承認される事例も生まれています。2021年度からコーポレート部門、タンタル・ニオブ事業部に対象を拡大し、2022年度には全事業部に展開しました。

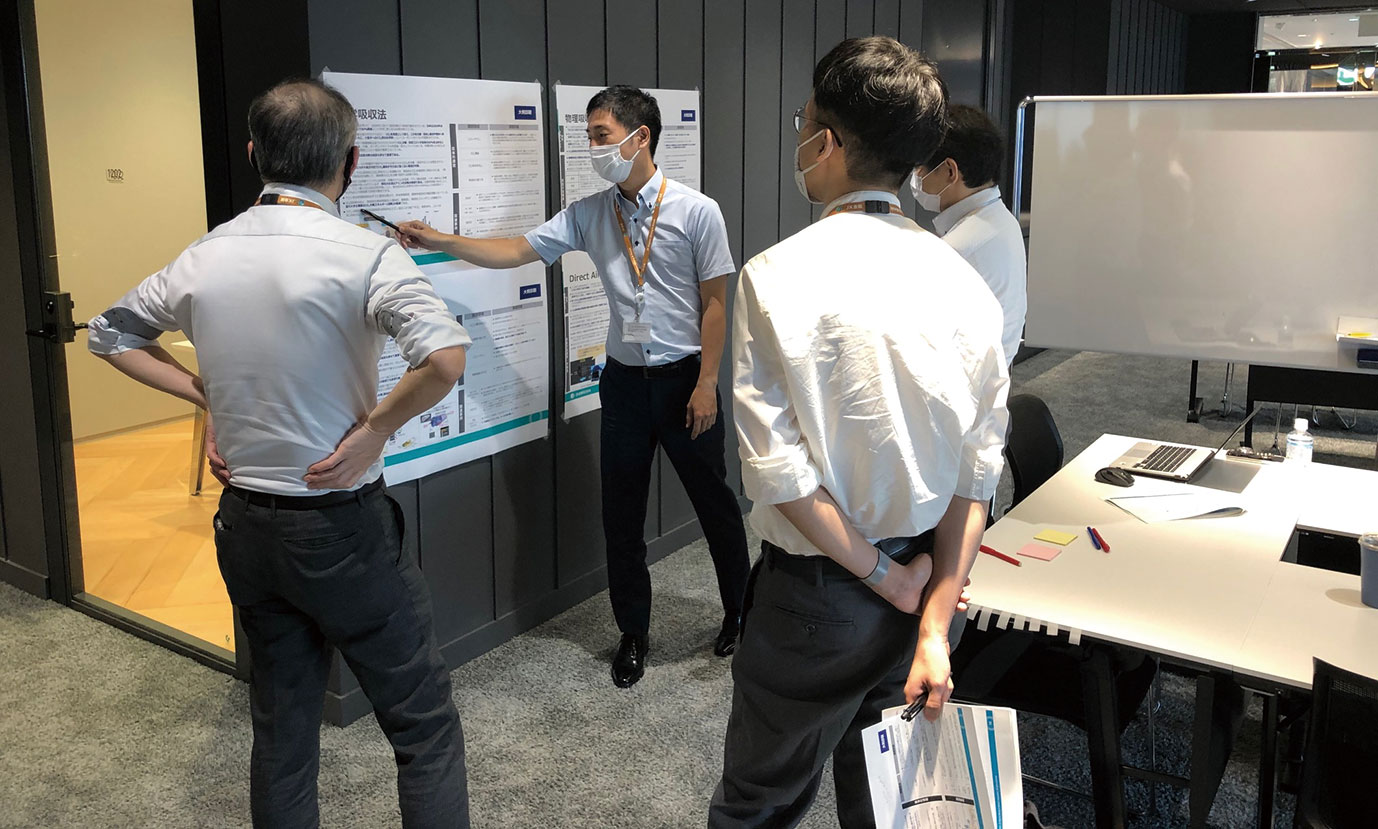

当社技術戦略部ではIdea Seed Bankによる人材育成のほか、当社グループの一人ひとりが自分の担当以外の製品や当社を理解し、その上で部門を超えた事業部間の連携を促すための取り組みとして、横串勉強会を実施しています。横串勉強会では、各事業部の事業内容や製品・サービスについて全社員が学び、活発な質疑応答やディスカッションを行うことで、それぞれが当社グループのことをよく理解し、結果的に社外とのコミュニケーションの幅を広げることにつながっています。こうした取り組みにより、共創パートナー候補の発掘、新規開発テーマの探索、既存事業のさらなる拡大において活躍できる人材開発を進めています。

技術戦略部主催のワークショップにおけるディスカッションの様子

私たちJX金属グループが目指す技術立脚型企業においては、知的財産が重要な資産となります。知的財産部門・技術部門・事業部門が連携して知的財産の戦略的な保護および活用に努めることで、企業の競争力および素材の安定供給を維持します。また、他社の有効な知的財産を尊重し、知的財産の侵害リスクに適切に対応します。

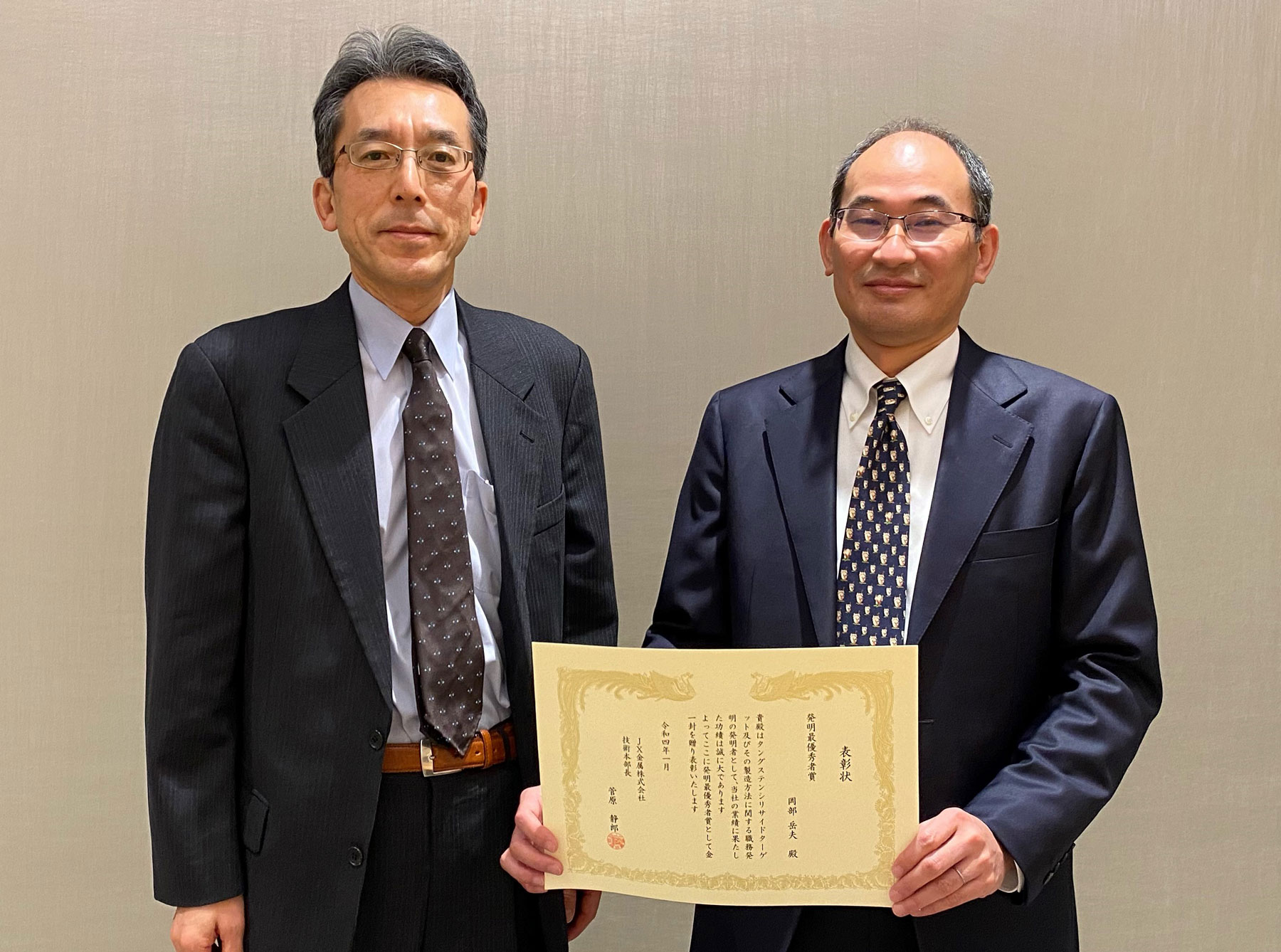

当社グループでは、特許法に従い、「職務発明の取扱いに関する規則」を制定しています。出願時および登録時の奨励金に加え、利益をあげた特許の発明者や優れた発明を考案した発明者を表彰する当社独自の制度を設け、開発および発明意欲を促し、技術立脚型の企業活動を推進します。

2021年度は、スパッタリングターゲットの品質改善、銅箔の生産性向上、有価金属回収工程の開発など9件の発明が表彰対象となりました。なお当社では、ノウハウとして秘匿化する発明も特許と同様に表彰の対象としています。

2021年度受賞式

知的財産戦略を遂行していくためには、知財人材の育成が重要です。当社グループでは、知的財産の適切な取得・保護・活用および知的財産リスクのマネジメントの観点から、事務系を含めた全社員に対し、体系的なプログラムに基づき独自の教材を用いて右記のような知的財産教育を実施しています。

また、年々高度化する知的財産業務に対応するため、知的財産部門では、弁理士資格の取得を奨励するとともに、実務スキルのさらなる向上を目指して部内勉強会を実施し専門性向上に努めています。

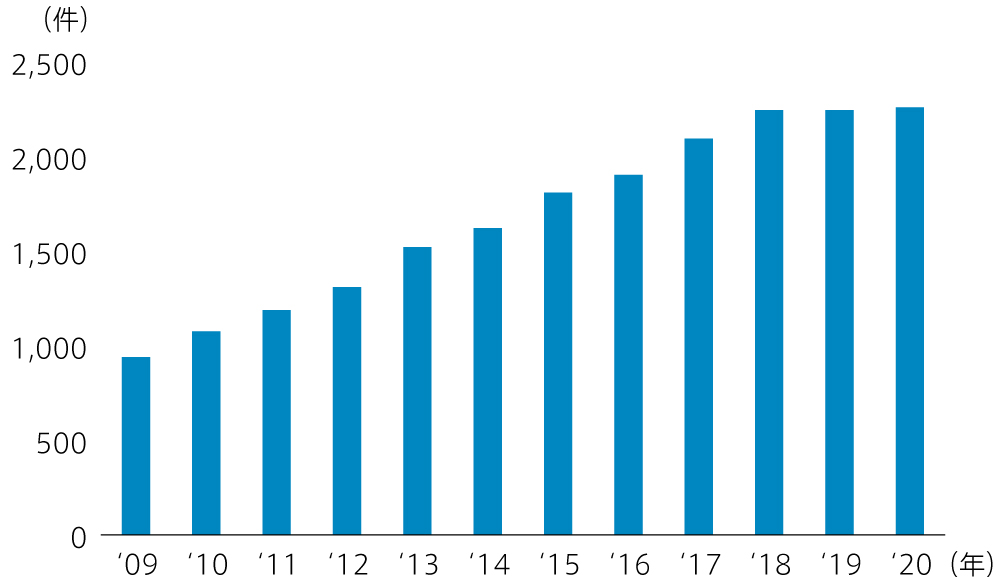

当社グループは、「技術立脚型企業」を目指して積極的な研究開発を推進しています。知的財産部門は、事業部門・研究部門と連携し、研究開発の過程で発生した発明を知的財産として適切に保護・活用することで事業への貢献を図っています。

かけがえのない非鉄金属資源・素材を将来にわたって安定的に確保・供給するためには、未来を担う人材の育成が不可欠です。当社グループでは小学生から高校生までの若年層を中心に、さまざまな体験や実践に取り組む機会を提供し、非鉄金属について知っていただくきっかけづくりに取り組んでいます。

2022年2月6日、小学生を対象とした社会科見学プログラム「身近な『銅』を知る学びのプログラム」を実施しました。本プログラムは港区芝地区総合支所が主催したもので2年連続での開催となります。小学生の親子3組、合計9名が参加したプログラムでは、銅に関するクイズや動画を通して銅の特性や銅が生活にどのように役立っているかを学んだほか、調味料を用いた10円玉ピカピカ実験や、異なる種類の金属の棒を用いた熱伝導実験を行いました。

参加した小学生からは「10円玉の実験が楽しかった」「次は別の実験を体験したい」という感想を、保護者の方からは「実験を通して銅のことがよく分かった」「来年も楽しみにしている」という声をいただきました。子どもたちが積極的に実験に取り組む姿勢や、楽しそうに会話をしている姿を通じて、当社としても地域の方々との交流の機会を継続することの重要さを改めて認識することができました。

感染防止対策を徹底した上で実施しました

当社は、内閣府男女共同参画局が中心となって進める「理工チャレンジ(リコチャレ)~理工系のお仕事を体験しよう」の取り組みに賛同しています。リコチャレは、理工系分野に興味がある女子学生の将来の進路選択を応援することを目的とした取り組みで、当社グループは2015年から工場見学会・実験体験会を毎年開催しています(2020年度はコロナ禍のため中止)。

2021年度は中学生(男女)を対象に、開催場所を倉見工場(神奈川県)とJX金属製錬(株)佐賀関製錬所(大分県)に限定して実施しました。各事業所ならではの現場の臨場感を体験する機会を提供するとともに、銅を中心とした非鉄金属の社会貢献性や理工系社員の働く思いなどを紹介しました。今後も、同イベントを通じて社会を支える非鉄金属の役割や理工系の仕事が生み出す可能性などを伝えていきます。

倉見工場(2021年8月2日)

佐賀関製錬所(2021年8月2日、10日)

近隣の中学生を対象に、工場見学や電解精製、溶媒抽出等の実験を行いました。参加者からは「銅をはじめとした非鉄金属の性質を知ることができ、実際に体験もできてとても楽しく、前より理科が好きになった」など、理科や理系職種への興味がわいたという感想が多く寄せられました。授業で学んだことを実体験することで、理科の面白さに気付くことができる内容になっており、私も主催側ながら一緒に楽しく学ばせていただきました。

JX金属(株)

総務部(当時)

夏原 実佑

2021年12月、東京大学工学部システム創成学科の学生14名、同学科の所千晴教授、高谷雄太郎准教授らを招き、本社見学およびワークショップを開催しました。参加された皆様は、ショールームの見学や仮想現実(VR)を用いた佐賀関製錬所の操業現場の疑似体験などを通じて、銅を中心とした非鉄金属素材がどのようなプロセスを経て社会に提供され、その発展に役立っているかを学びました。また、商品開発をテーマとしたワークショップを開催し、「日常生活のどのような場面で銅の抗菌性を活用できるか」について活発なディスカッションが行われました。参加された学生からは「非鉄金属がさまざまな分野で活用されていることがよく理解できた」など多くの感想が寄せられました。

SQUARE LABを見学する参加者

VRを用いた操業現場の疑似体験

一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(以下、PLIJ)の設立に伴い、設立当初から正会員として参加しました。PLIJはSTEAM教育を柱に、主に初等中等教育のイノベーションを加速する使命を帯びた産学官公教が連携する画期的な組織を目指すものです。PLIJへの加入を通じて、より多くの子どもたちに当社の次世代育成活動を展開し、未来を担う人材の育成につながるよう取り組みを進めていきます。

当社では、非鉄金属について次世代を担う子どもたちに興味・関心を持ってもらえるよう、クイズやゲーム形式で銅について学習できるコンテンツをホームページで提供しています。

「学ぶ」「楽しむ」「参加する」という3つのコンセプトをもとに、子どもたちが楽しみながら銅について学習できるコンテンツです。

非鉄金属の基礎知識や製造の流れなど、意外に知られていない!?非鉄金属の世界を分かりやすく紹介しています。

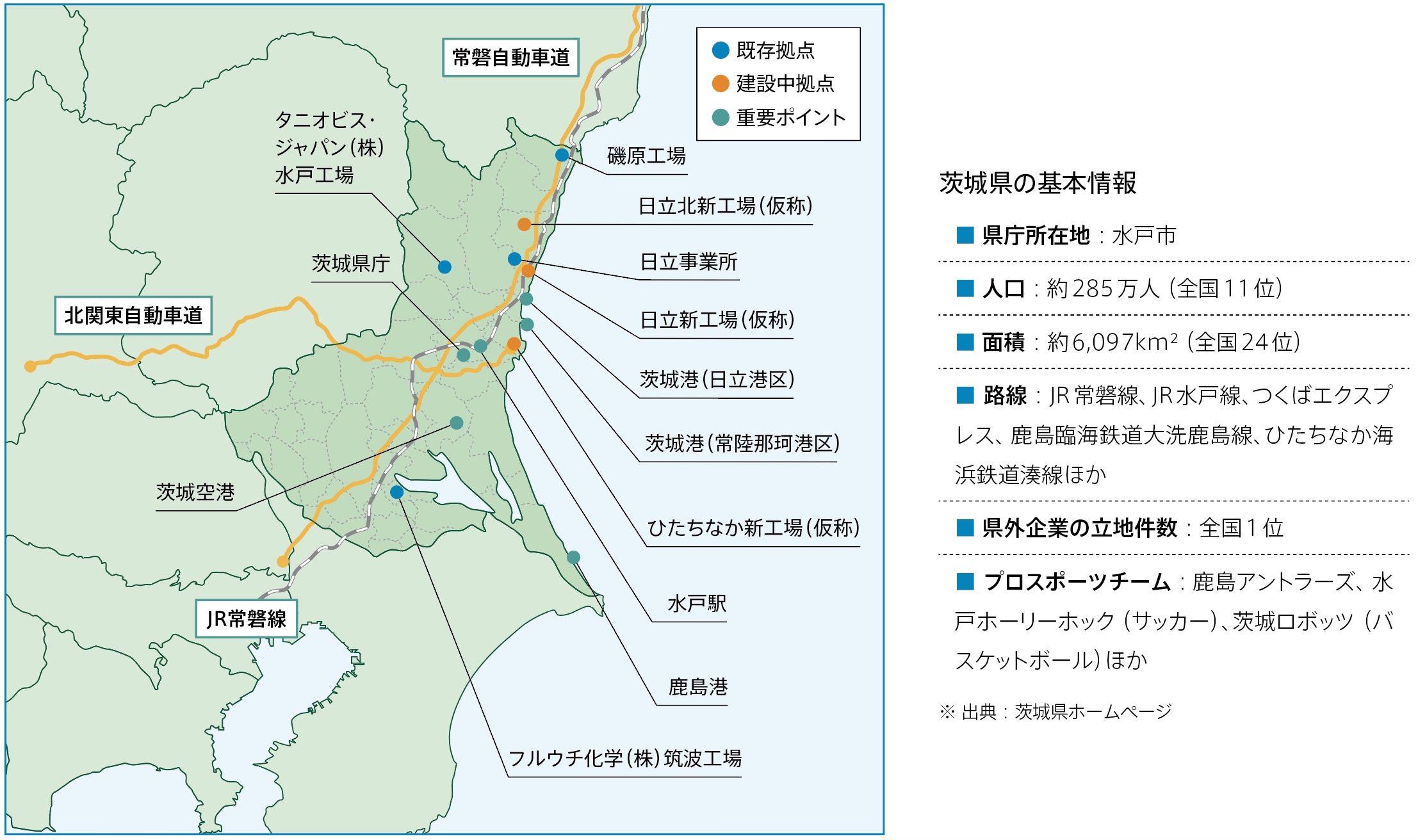

JX金属は、1905年の茨城県日立市における日立鉱山の操業開始をルーツとしています。その後、銅資源の供給を通して工業都市・日立市の発展に寄与し、現在でも茨城県内には先端素材やリサイクル等の複合拠点である日立事業所や、半導体やフラットパネルディスプレイ用素材を製造する磯原工場など、主要事業所を含む複数の生産拠点を有し、世界中のお客様にさまざまな製品を安定供給しています。さらに、次ページ記載のひたちなか新工場(仮称)を含め、3つの新工場建設を進めています。当社にとって茨城県はとりわけ縁が深く、事業上も非常に重要な地域です。

ひたちなか新工場(仮称)の外観イメージ

2022年3月、当社は新工場の建設に向けて、ひたちなか市に大規模な用地を取得しました。この新工場は、半導体用スパッタリングターゲットや圧延銅箔・高機能銅合金条といった既存成長分野に加え、先端素材関連の新規事業を担う当社グループの新たな中核拠点としていく予定です。新工場建設の背景には、世界規模で情報化や電動化が進展し、当社の先端素材の需要拡大が見込まれる中、これに応える新たな製造・開発拠点の整備と供給能力の拡大への強い期待があります。

当社先端素材分野における過去最大規模の投資となる新工場は、2025年度より順次操業を開始する予定であり、先端素材の安定供給、地域経済の発展と雇用の創出に貢献していきます。また、茨城県内の各工場および東京本社ともアクセスが良い立地であることから、今後は拠点間連携をさらに強化し、効率的な運営体制の構築を目指します。

半導体用スパッタリングターゲット

スマートフォンなどに使用される圧延銅箔

当社グループは、創業当時より地域との共存共栄の精神に基づき事業を行ってきましたが、当社製品の安定供給の重要性の高まりや新工場の建設を見据え、地域のさらなる発展と、当社グループの認知度向上に向けた活動を積極的に推進しています。

具体的な取り組みとしては、2022年4月に日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に所属する水戸ホーリーホックとオフィシャルパートナー契約を締結しました。そのほか、茨城放送の主催により国営ひたち海浜公園で開催された音楽イベント「LuckyFM Green Festival」や、ひたちなか市内各所で開催された「ひたちなか祭り」への協賛、駅看板への広告展開、ラッピング車両の運行など、地域の方々に当社グループを知っていただき、より親しんでいただけるような活動を展開しています。これらの活動は、イベントを通じた県内各拠点間のコミュニケーションの活発化や、当社従業員のモチベーション向上にもつながっています。

ひたちなか新工場(仮称)建設に関する茨城県との共同記者会見(左:茨城県の大井川県知事、右:当社 村山社長)

水戸ホーリーホックJX金属サンクスマッチ

茨城県内での広告展開(水戸駅)

LuckyFM Green Festival花火ステージへの協賛

茨城県内での広告展開(鹿島臨海鉄道・大洗鹿島線)

気候変動、災害、地域紛争、エネルギ-・食料・水、超高齢社会、貧困・格差、人工知能など、現代社会が直面するさまざまな課題に挑戦するグローバルリーダーを育成する5年一貫制の博士課程大学院。文理の壁を超えて俯瞰的視野を持った人材を育む独自のカリキュラムを展開している。

当社と思修館は、2020年1月に締結した「SDGs実現に向けた包括共同研究促進協定」に基づき、2020年5月に「SDGs達成に向けた地球社会レジリエンス共同講座」を設置しました。SDGsをキーワードとしてあらゆる領域で課題を発掘・抽出・研究するとともに、これに係るグローバルイシューへの解の提供を目指しています。

共同講座の担当教員には、思修館の橋本道雄特定教授、清水美香特定准教授が就任されました。2020年5月に開催された初回イベント(オンライン開催)では、当社の取締役・関係者を参加者とし、両担当教員の研究分野・内容に関する講演会が行われました。これを皮切りに2021年度以降、4つの分野を中心として活動が展開されています。

| 活動 | 活動内容 |

|---|---|

| ① 金属ビジネス研究会 | 当社事業が抱える諸課題につき、当社社員・思修館学生が共同して解決策を検討・立案 |

| ② レジリエンス・ワークショップ | レジリエンスの各テーマに沿い、当社社員を対象としたワークショップを実施 |

| ③ SDGs未来ビジョン研究会 | 思修館が掲げる「八思※」の学問分野ごとに、思修館教員による講義や学生による研究発表・ディスカッションを実施 |

| ④ 脱炭素化検討ワークショップ | CO2排出ネットゼロをテーマにアカデミア・企業の双方の視点からディスカッションを実施 |

当社社員が当社事業の概要について講義を行った上、思修館の教員・学生によるJX金属製錬(株)佐賀関製錬所、日立事業所や日鉱記念館などの事業所見学を実施しました。それらを経て、当社副社長から「SDGs実現に向けた非鉄企業の事業展開」を検討課題として提示し、当社社員・思修館学生による共同ワークを実施しました。2021年度より共同ワークの成果発表会を開催しており、思修館からは寶学館長(2021年度)、積山学館長(2022年度)をはじめ教授陣、当社からは社長以下役員が出席し、活発なディスカッションが行われました。2022年度は留学生2名を含む8名の学生が受講し、発表会も一部英語で行われるなど、ダイバーシティを体現する研究会となりました。なお、本研究会は思修館において単位認定科目として実施されました。

成果発表会の様子

思修館における講義の様子

レジリエンスをキーワードに清水美香特定准教授から当社社員を対象としたワークショップを開催いただきました。「木を見て森も見る」「ミドルマン」などレジリエンス思考を体験することを通して、社員一人ひとりの気付き、働き方を見つめ直す機会となりました。2021年度から合計で15回以上開催しており、受講対象も若手社員から新任基幹職社員まで幅広い層としています。

また、清水特定准教授にはJX金属製錬(株)佐賀関製錬所の近隣にある大分市立佐賀関小学校の児童と同佐賀関中学校の生徒を対象に「つなぐことは生きること」と題した出張授業を開催いただきました。当社およびJX金属製錬(株)は2016年の佐賀関製錬所創業100周年を記念し、3年ごとに近隣の小中学校の生徒に参加いただく絵画・作文コンクールを開催しており、今回の出張授業は3回目となる今夏のコンクールにおける絵画・作文の制作にあたっての気付きや題材を提供する機会となりました。

新任基幹職社員を対象としたワークショップの様子

佐賀関中学校での出張授業の様子

思修館が抱える「八思」の各分野の最先端動向について、思修館に所属する8名の教授陣より、当社役員・社員向けの特別講義を実施いただきました。毎回多くの社員が参加し、日常業務とは異なる領域・視座のトピックに触れる機会となっています。

講義・質疑応答の様子

| 八思分野 | 発表テーマ |

|---|---|

| 1. 情報・環境 | 総合生存学館の概要と災害リスク研究 |

| 2. 医薬・生命 | 介入研究から考える認知症予防 |

| 3. 経済・経営 | 途上国における持続可能な開発 ―再生可能エネルギー普及の課題― |

| 4. 語学 | これからの時代に必要なグローバル人材 |

| 5. 理工 | 自然科学からグローバル問題を考える ―分野横断研究のすゝめ― |

| 6. 人文・哲学 | 情報時代のための注意力哲学―マインドフルネスと仏教の本来知恵 |

| 7. 法律・政治 | サステナビリティトランスフォーメーション(SX)に向けて:ESG経営のその先へ |

| 8. 芸術 | アートイノベーション |

当社が掲げる2050年度CO2排出量ネットゼロ目標をテーマにアカデミア・企業の双方の視点からディスカッションを実施しました。当社からはカーボンフリープロジェクトメンバーやJX金属戦略技研(株)の社員などが参加し、思修館の教員・学生らと以下のテーマについて活発に議論を交わしました。

① 再生可能エネルギー由来電力の調達

② 脱炭素の副作用

③ 再生可能エネルギー開発と地域との共生

参加者によるスクエアラボ見学の様子

産学連携に取り組む企業や大学は多数ありますが、そこでの「大学」とは常に教員のことでした。「よりフレッシュな感覚を持った学生、特に最先端の知と向き合う博士課程の学生たちは企業にとって新しい連携パートナーになるのではないか?」そういった思いからこの取り組みを始めました。やってみると、目からウロコだったり痛いところを突かれたり、さまざまな気付きがあったようです。学生たちにとっても実社会との間で「知の交流」ができる貴重な機会となりました。

京都大学 総合生存学館 特定教授

橋本 道雄 氏

私が推進するレジリエンス思考やアプローチは、学術の世界で生まれたものですが、企業の人材育成、SDGs、さらにはイノベーションの現場と大きくつながっています。企業が地球社会の中でさまざまな分子と共生して生き抜いていくためのエッセンスの一つといっても過言ではありません。開催させていただく関連のワークショップを通して、異なる分子同士の相乗作用が起こり、沸々と変化が起きるのをWitnessできることはこの上ない喜びです。こうした活動を通じ、SDGs実現のために協働して進んでいきたいと思います。

京都大学 総合生存学館 特定准教授

清水 美香 氏

組織工学が研究分野である私が「金属ビジネス特論」の授業を選んだのはユニークなカリキュラムに惹かれ、先輩のポジティブなフィードバックがあったためです。実際、上流から下流事業についてだけでなく、環境・社会的インパクトの取り組みも社員の方々から学びました。資源の枯渇、環境汚染問題、海外進出、グローバル競争の激化など、多くの試練に直面し続けながらも成長・進化をされてきたJX金属さんのように私も自分の「コア技術」を見つけ、挑戦を繰り返し、判断力を磨いていきたいです。

京都大学 総合生存学館 2回生

陸田 香織 さん

I’m very grateful to have had the opportunity to collaborate with JX Metals company as part of Kyoto University’s exchange program. It was a very rewarding experience, both personally and professionally. Would love to have more opportunities to collaborate in the future.

京都大学 総合生存学館 2 回生

Sebastian Escobarさん