資源循環

当社グループでは、限りある資源から、多様な製品を無駄なく、効率的に開発・生産するとともに、リサイクルを推進し、環境負荷を低減することを通じて、サプライチェーン全体での資源循環の達成を目指しています。

サステナブルカッパー・ビジョン

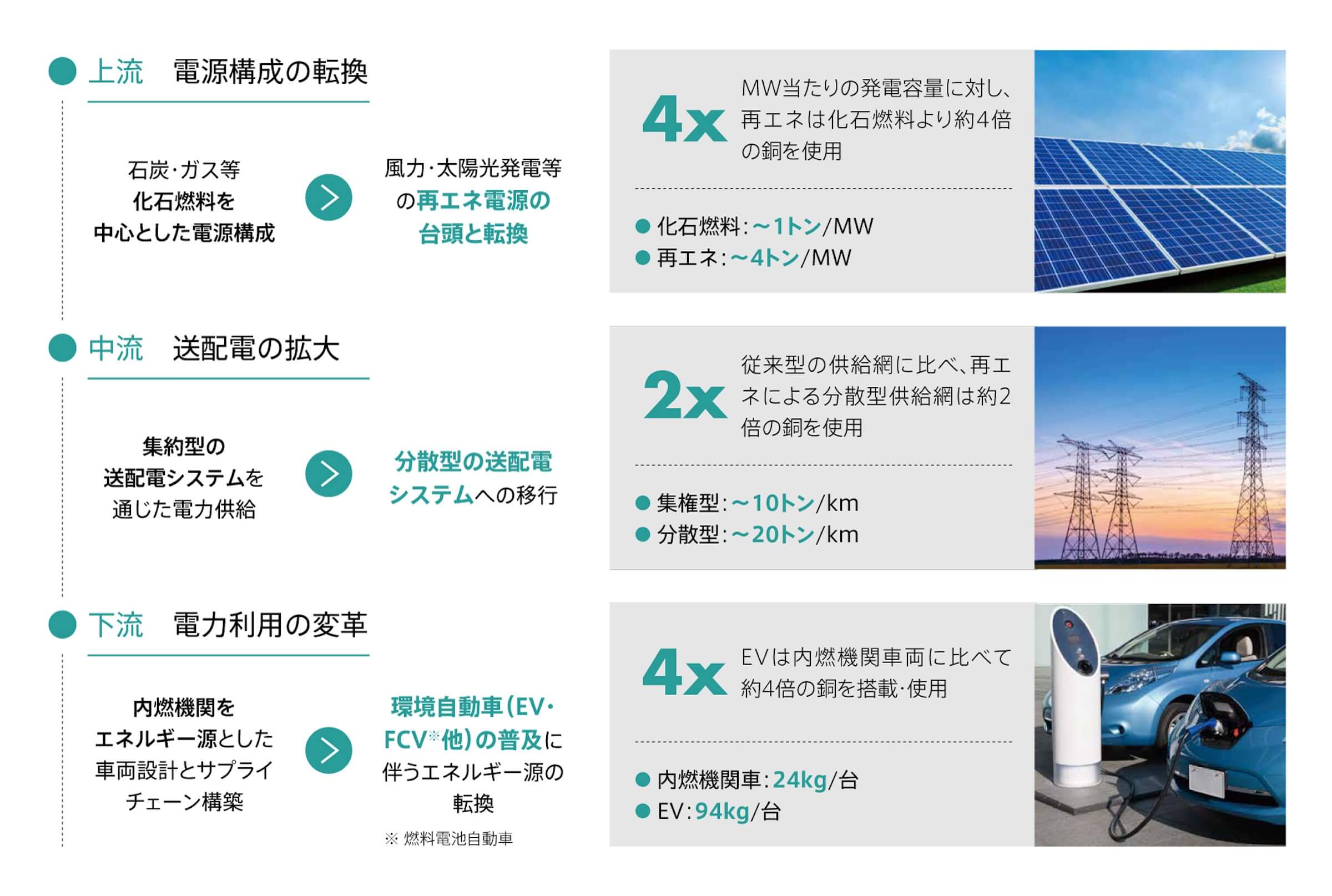

なぜ銅が必要か

銅はカーボンニュートラルの実現に不可欠な脱炭素資源であり、銅の供給者や利用者は「緑の実現者=Green Enabler(グリーン・イネーブラー)」と成り得ますが、その生産・供給による環境影響を最小限とし、銅の供給をサステナブルなものとする必要があります。

どうやって持続可能な銅生産を実現するか

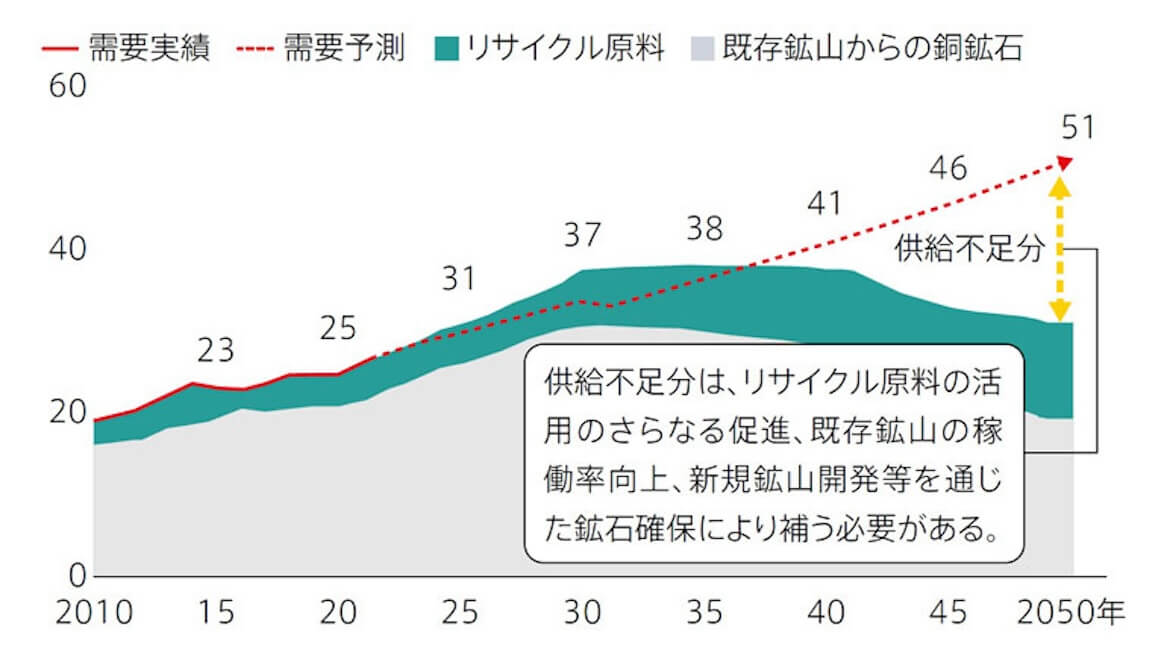

供給源別の将来需要予測(電気銅、単位:百万トン)

銅需要は長期的に拡大していくと予想されています。このため、リサイクルのみで銅の需要を賄うことが困難であるのはもちろんのこと、既存鉱山からの銅鉱石の供給を合わせても、銅の需給は逼迫すると見込まれています。従って、グローバルな脱炭素化のために必要不可欠な銅の需要を満たすには、銅鉱石とリサイクル原料双方の活用が不可欠であるのはもちろんのこと、リサイクルを拡大することが重要です。

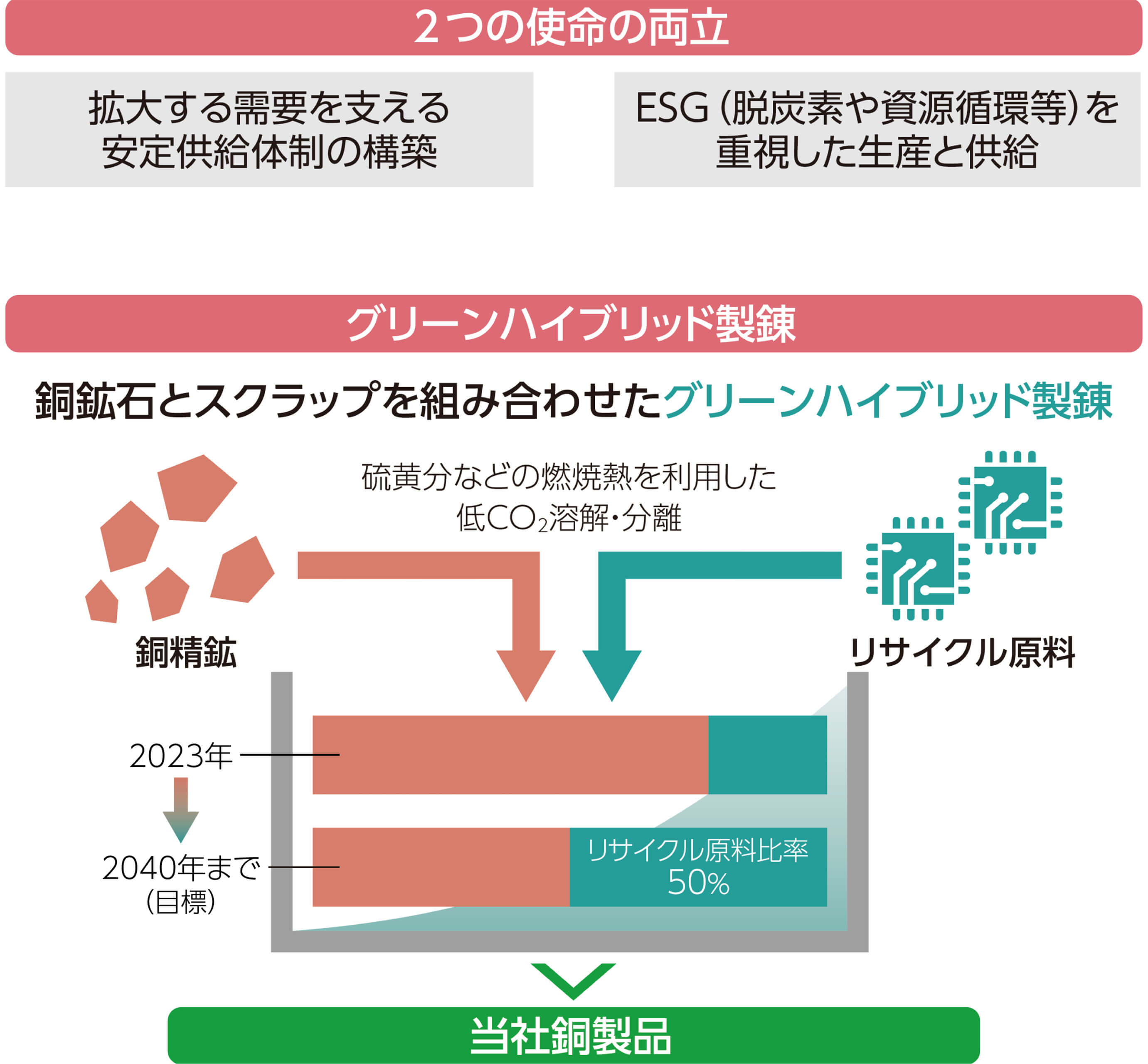

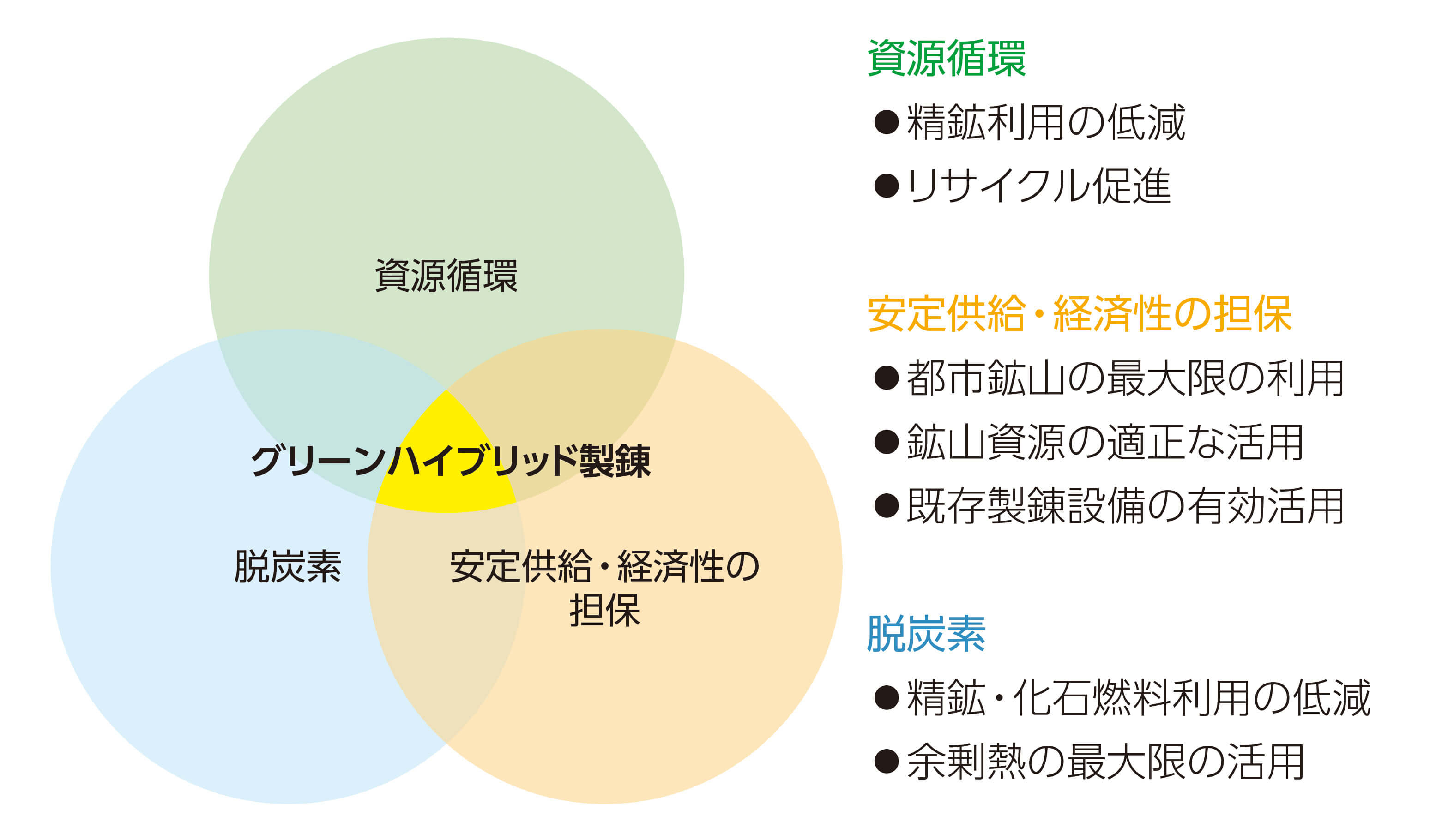

2つの使命を実現する「グリーンハイブリッド製錬」

当社は「グリーンハイブリッド製錬」と呼ぶプロセスにより電気銅を生産しています。このプロセスでは銅精鉱とリサイクル原料の両方を原料として活用でき、銅精鉱に含まれる硫黄や鉄が酸化することで発する熱を使いリサイクル原料を溶解することができます。このため、他の製錬方法とは大きく異なり、化石燃料の利用は最小限です。

「グリーンハイブリッド製錬」は、環境省、経済産業省、経団連により創設された循環経済パートナーシップが発行する「注目事例集(2022)」において、日本の循環経済の取り組みのうち、特に注目度の高い事例26件の一つとして選定されています。

JX金属が提案する「サステナブルカッパー」とは

JX金属の考えるサステナブルカッパー(銅)として、当初は、脱炭素と資源循環を両立できる銅と定義していました。しかしながら、脱炭素や資源循環を優先するあまり、銅が著しく高価になったり、供給力が低下したりすると、社会全体の脱炭素の実現が困難になるだけでなく、電力・通信インフラが益々重要になっている現代社会の維持・発展が抑制されることで、人々の生活レベルを押し下げてしまうリスクが存在すると考えられます。そこで新たに、サステナブルカッパーの要素の一つとして、「安定供給・経済性の担保」を加えました。当社グループは、これら3つの要素を並立できるような銅の供給体制を目指しています。

サステナブルカッパーの実現のための施策

-

1.カーボンフットプリント(CFP)の削減 【脱炭素】

- CFPの算定と第三者保証の取得

- 鉱山で使用する建機の電動化

- 再エネ由来電力の利用

- 輸送の効率化・最適化 等

-

2.リサイクル原料比率の向上 【脱炭素、資源循環】

- リサイクル原料処理に関わる技術開発

- リサイクル原料の増集荷に向けた設備能力の増強等輸送の効率化・最適化 等

-

3.責任ある調達とその他施策の推進 【安定供給・経済性の担保】

- 地球環境保全、人権、地域社会貢献等を配慮・促進する施策の推進

- ICA(国際銅協会)の定めるサステナビリティ基準を満たすThe Copper Mark等認証の取得推進

-

4.Green Enabling Partnershipの形成 【脱炭素、資源循環、安定供給・経済性の担保】

- サステナブルカッパーの普及に向けて協働いただける企業等とパートナーシップを形成し、脱炭素社会・循環型社会への移行を加速

- パートナーとの製品・スクラップ回収、原料再利用、共同技術開発の促進 等

-

5.マスバランス方式によるリサイクル電気銅の供給 【安定供給・経済性の担保】

- 既存製錬設備の最大限の活用

- 製品(電気銅)とその原料の紐づけ

1.CFPの削減

電気銅のCFPについて第三者保証を取得

当社は日本国内の銅製錬事業者では初めて、電気銅のCFP算定結果について、第三者保証を取得しました。電気銅のCFP算定結果については、単にその結果を社内で共有するだけでなく、詳細に分析することで、CFPの低減に向けた具体的な施策に落とし込んで参ります。例えば、分析により、電気銅のCFPにおいて、もっとも大きな影響があるのは、原料の調達段階(特に、銅精鉱の生産と輸送)であることが判明しており、[2.リサイクル原料比率の向上]に記載するような活動を行っております。なお、以上の取り組みついては、2025年1月にLCA日本フォーラムより、「第21回LCA日本フォーラム会長賞」が授与されております。

その他、輸送における燃費向上策や、植物由来の燃料の利用なども検討しています。また、Green Enabling Partnershipの枠組みを通じて、資源メジャーとの協議を行うなど、資源の採掘における脱炭素の早期実現を目指しています。

2. リサイクル原料比率の向上

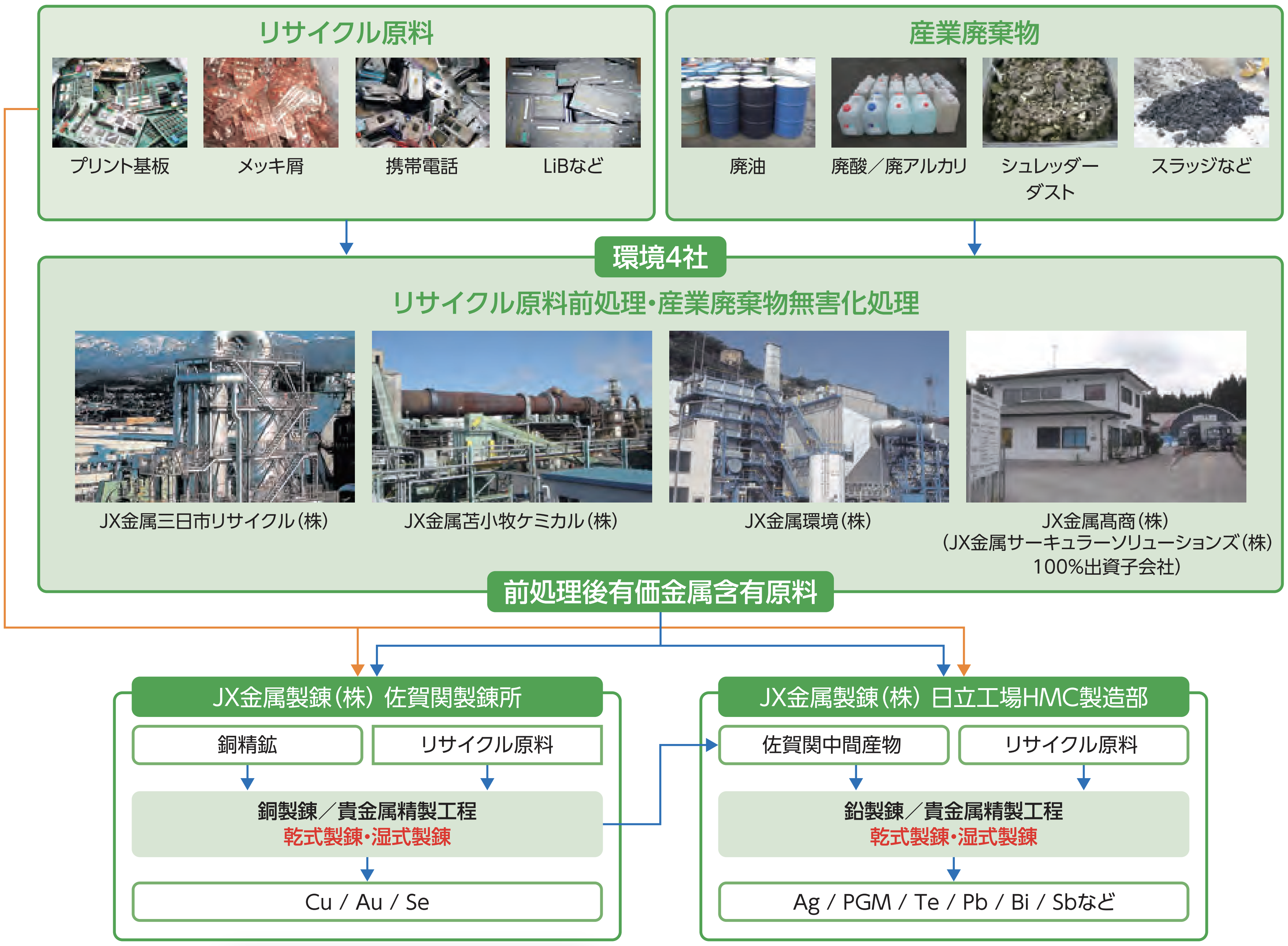

リサイクル原料調達ネットワークの拡大に向けて

「持続可能な鉱物資源開発・生産」と「リサイクル」の最適な組み合わせを追求し、2040年にリサイクル原料比率(原料投入比率もしくは製品中の含有比率)50%以上を目指しています。

また、リサイクル原料の調達のネットワークを国内外において拡大するために、下記のような活動も行っています。

- 2022年8月にカナダのリサイクラーであるeCycle Solutions Inc. の全株式を取得、2023年4月から双日(株)との協業開始

参照:https://www.jx-nmm.com/newsrelease/2022/20230213_01.html - 2024年4月には三菱商事(株)とともに、廃家電や廃電子機器、廃車載用リチウムイオン電池等の再利用を推進する目的で JX金属サーキュラーソリューションズ(株)

を新設、同年7月に事業を開始

参照:https://www.jx-nmm.com/newsrelease/2024/20240701_01.html

グリーンハイブリッド製錬のロードマップ

3. 責任ある調達とその他施策の推進

The Copper Mark認証の取得

JX金属製錬(株)の佐賀関製錬所と日立工場は、責任ある生産活動を推進し、銅業界のグリーントランジションへの取り組みを示す信頼性の高い保証の枠組みである「The Copper

Mark認証」を、2022年12月、日本国内で初めて取得しました。

The Copper Markは、2019年に設立された認証制度で、環境、人権、コミュニティ、ガバナンスなど32項目にわたる幅広い基準を遵守していることが求められます。両工場では今後も継続的にThe

Copper Markで定められた各種基準の達成状況に関する評価を受ける予定です。

また、当社が一部権益を保有するカセロネス銅鉱山(チリ)においても、2023年10月、The Copper

Mark認証を取得しました。これを以て、すべての権益保有銅鉱山と銅製錬・電解精製工場で認証を取得したこととなります。国際的なサステナビリティへの要請が高まる中、持続可能な事業の競争力強化に資するものとして取り組みを続けていきます。

4. Green Enabling Partnershipの形成

パートナーシップによる循環型社会の推進

サステナブルカッパーの普及に向けて協働いただける企業等と「Green Enabling

Partnership(GEP)」を形成し、脱炭素社会・循環型社会への移行を加速させ、パートナーとの製品・スクラップ回収、原料の再利用、共同技術開発の促進等を進めていきます。GEPを通じた多様なステークホルダーとのコミュニケーション、ニーズのヒアリングの結果として、次のような取り組みを実施しています。

Green Enabling Partnershipの展開イメージ

5. マスバランス方式によるリサイクル電気銅の供給

新しいリサイクルスキームの提案

資源循環を促進するためには、当社が個社としての取り組みを推進するだけでなく、銅を利用する製品のメーカーをはじめとしたお客様や、最終製品の消費者の方々と協力して、ユーザーにとっても魅力的で信頼性の高い新しいリサイクルスキームを提案し、企業活動と資源循環を両立することが必要です。そこで当社は、お客様と資源循環を共創することを目指して、新たな銅の供給スキームを提案しました。

当社の提案する新しい100%リサイクル電気銅供給モデル

2024年1月、マスバランス方式を用いた2種類の100%リサイクル電気銅「PCL100/mb(Partnered Closed Loop 100% mass balance

method)」と「MR100/mb(Mixed Recycle100% mass balance method)」 を2024年度中に上市することを発表しました。

この新たなスキームの1つ「PCL100/mb(Partnered Closed Loop 100% mass balance

method)」では、お客様(図中ではA社)が回収した使用済み製品や、お客様の工場で発生した工程スクラップをリサイクル原料とし、その由来を保証した100%リサイクル電気銅としてお返しします。

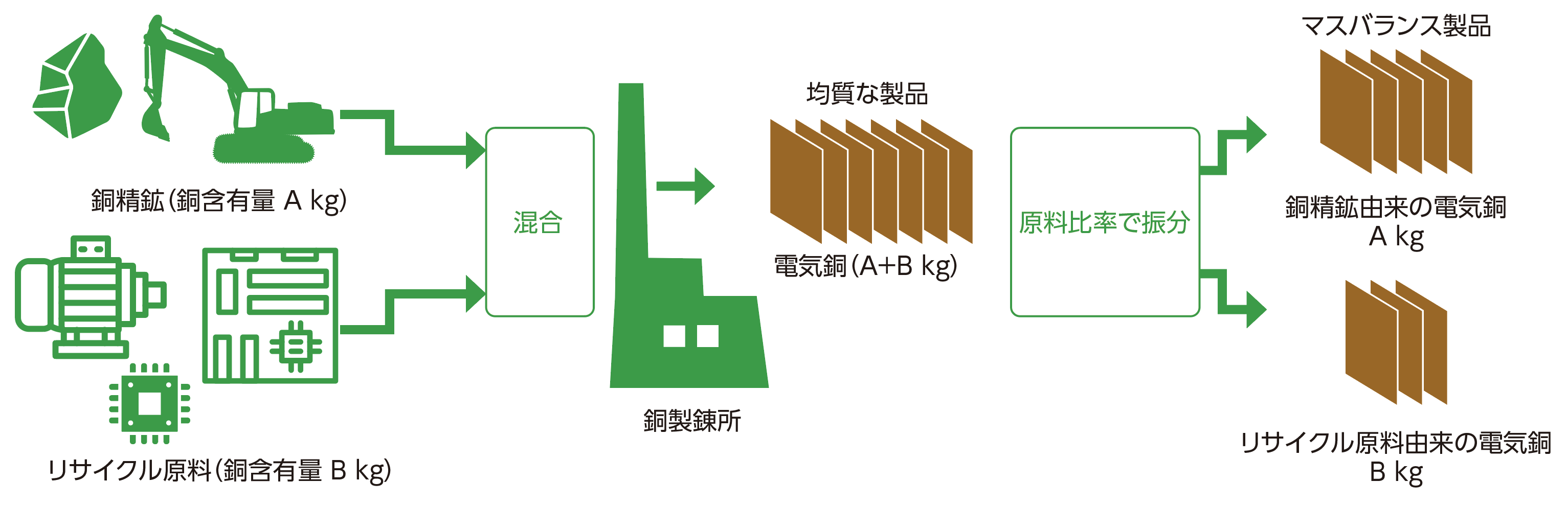

実際の銅製錬プロセスにおいてはA社からのリサイクル原料と、他のリサイクル原料や銅精鉱が混合されて製錬処理されるので、A社由来のリサイクル原料を起源とした銅のみを抽出することはできません。しかし、マスバランス方式を利用することで、リサイクル原料と電気銅を紐づけることが可能になります。この時、当社はA社からのリサイクル原料に含まれる銅の量を正確に分析し、その量を超えない量の電気銅を、A社由来の銅として厳正に管理します。2024年7月には、この管理の体制(CoC管理体制)について、第三者による妥当性の確認を完了しています。

他方、MR100/mbの場合は、原料の由来と電気銅の紐づけは個別には行いません。当社が市中から集めたリサイクル原料とそれに含まれる銅量の管理の下、マスバランス方式を用いてリサイクル100%の電気銅として供給します。

リサイクル電気銅のカーボンフットプリント(CFP)

電気銅CFPとその内訳

マスバランス方式を利用したリサイクル電気銅のCFPについては、社内にて試算を実施しております。電気銅のCFPにおいて、最も大きな影響があるのは、原料の調達段階(特に、銅精鉱の生産と輸送)であることが判明していますが、銅精鉱を利用しないリサイクル電気銅のCFPにおいて、銅精鉱の生産と輸送などのプロセスによる排出を排除できると仮定すると、一部のリサイクル原料に付随するプラスチックの焼却に伴う排出を加味しても、リサイクル品のCFPは非リサイクル品のCFPの約25%程度に留まると計算されています。

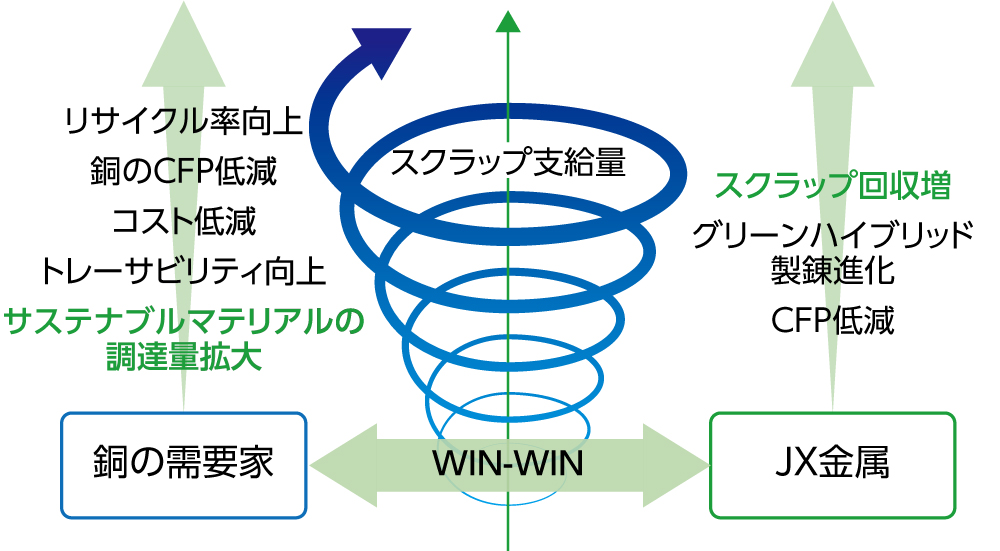

お客様と目指すスパイラルモデル

リサイクル比率の向上やマスバランス方式の活用の組み合わせは、さまざまなメリットを生み出す可能性があります。例えばPCL100/mbは、当社がリサイクル原料をお客様のご協力のもと、安定的に確保することに貢献します。また、お客様(銅の需要家)にとっても、リサイクル電気銅が従来と大きく変わらない品質・コストで入手可能となる可能性や、原料トレーサビリティの向上、調達資材のCFPの低減といったメリットがあります。また、PCL100/mbの原料となる自社製の廃製品や工程スクラップの回収に力を入れていただくことは、リサイクル電気銅の調達が容易になるだけでなく、社会全体の資源循環を促進することに貢献する可能性があります。このように、当社の提案する100%リサイクル電気銅の供給スキームは、お客様と当社との相互作用によりさまざまなメリットを提供し、Win-Winな関係を育むものです。

当社のこれら100%リサイクル銅製品を「Cu again(シーユー アゲイン)」という製品シリーズとして社会実装を進めてまいります。「Cu again」には、銅(Cu)が社会での役割を終えてスクラップとして戻り、リサイクルを経て繰り返し(again)未来の社会を支えていくという願いを込めています。

今後、お客様との共創を通じて、「Cu again」の拡充と世の中の資源循環と脱炭素化を促進していきます。

お客様と目指すスパイラルモデル

マスバランス方式の考え方

マスバランス方式とは、特性·由来の異なる原料が製造工程の途中で混合され、原料を区別できない製品が製造される場合に、ある特性·由来を持つ原料の投入比率に応じて製品の一部にその特性を割り当てる手法です。

マスバランスの例

その他の資源循環への取り組み

高機能伸銅品の原料100%リサイクル化

従来、当社製造拠点で生産している高機能伸銅品は、電気銅と共に、市中、または事業所内で発生した高純度なリサイクル原料を活用していました。しかし、リサイクル原料のみから製造するニーズに応えるために、「Cu

again(シーユーアゲイン)」プロジェクト の一環として、原料の100%リサイクル化を実現した高機能伸銅品の販売を25年1月に発表しました。

本製品は、電気銅とは異なり、銅精鉱由来の銅の混入を避けることができる設備で製造されます。本ラインナップの第一段として、チタン銅合金およびコルソン合金の条や箔の提案を開始しています。本ラインナップは、当社グループ企業と連携し集荷したリサイクル原料を、当社が独自開発した不純物分離および不純物混入抑制技術を活用することにより、高機能伸銅品へと再生させています。また第三者機関

UL Solutions社より、原料100%リサイクルであるとの検証(UL2809)を受けており、これにより高い信頼性を確保しています。

当社のチタン銅合金やコルソン合金は、スマートフォンに内蔵されるカメラユニットや、最先端の通信機器やEV内部のコネクタなどに広く用いられており情報化社会や脱炭素化を支えています。また、今日では生成AIデータセンタ内部の極めて高い信頼性が求められるコネクタ材料としての需要が急増しています。さらには、次世代ウェアラブルデバイスやモビリティ、

産業ロボットなど成長分野での採用も期待されております。今後環境に配慮した先端素材を必要とする幅広い分野のお客様へ、これら製品をご提案するとともに、ラインナップも拡充する方針です。

参照:https://www.jx-nmm.com/newsrelease/2024/250114_1.html

車載用リチウムイオン電池(LiB)の クローズドループ・リサイクル

LiBに使用されるニッケル、コバルト、リチウム等のレアメタルは、我が国では産出されず特定の国・地域に偏在しており、これら資源の利用・確保に係る環境負荷やサプライチェーンリスクの低減が重大な社会課題となっています。

当社は2020年に日立事業所に設置した連続式小型試験装置(ベンチスケール)で、使用済みの車載用LiBからレアメタルを回収、再び車載用LiBの原料として使用する「クローズドループ・リサイクル」プロセスを確立しました。現在、JX金属サーキュラーソリューションズ敦賀(株)にスケールアップしたプロセスを導入、実証試験操業中です。高純度硫酸ニッケル回収設備(2021年稼働開始)、高純度硫酸コバルト回収設備(同2022

年)に続き、2023年4月より高純度炭酸リチウム回収設備も稼働を開始しました。今後、高純度のリサイクル出金属塩をサプライチェーンへ供用し、クローズドループ・リサイクルを実証してまいります。

また、2022年には、当社の「クローズドループ・リサイクルによる車載LiB再資源化」の取り組みが国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション基金に採択されました。本基金を活用し「クローズドループ・リサイクル」の社会実装に向け、大学や公的研究機関と連携してさらなる技術開発を進めています。

さらに、2024年には三菱商事(株)とともに廃家電・廃電子機器や廃車載用リチウムイオン電池等の非鉄金属の資源循環に関する新会社「JX金属サーキュラーソリューションズ株式会社」を設立しました。新会社には、当社および当社100%子会社のJX金属商事(株)が行ってきた銅・貴金属リサイクルと車載用リチウムイオン電池リサイクルに関する事業を分割しました。廃家電・廃電子機器や廃車載用リチウムイオン電池等の資源循環を軸にして、自動車OEMや総合電機メーカー等が抱える課題に対するソリューションを提供し、サーキュラーエコノミー実現への貢献を目指してまいります。

バーゼル法に基づく再生利用等事業者の認定取得

JX金属製錬(株)佐賀関製錬所は、2023年8月23日付で「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」に基づく再生利用等事業者としての認定を受けました。

バーゼル法は、廃棄物の国境を越える移動や処分の規制についての国際的な枠組みであるバーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するためのルールを定めた法律です。再生利用等事業者は、廃棄物の再生利用等を的確かつ環境保全上適正に行える事業者が認定されるものであり、この度の認定取得は佐賀関製錬所における金属・リサイクル事業の取り組みが認定の要件を満たすと評価されたものです。

ゼロエミッションの取り組み

一般的な環境事業においては、産業廃棄物を処理する際に発生する焼却灰や焼却残渣などの二次廃棄物を最終処分場に埋め立てることが一般的に行われています。当社グループでは「捨てない、埋めない」をスローガンとし、環境事業とリサイクル事業を組み合わせることで、これら二次廃棄物をリサイクルし、その中に含まれる有価金属を再資源化するシステムを構築・運用することで「ゼロエミッション」に向けて取り組んでいます。環境事業に携わる関係会社と金属・リサイクル事業拠点が連携し、一体となって資源循環型社会の実現に向けて取り組んでいます。